情報は企業の競争優位を生み出すか――最高不可視責任者(CIO)から脱却する:Gartner Column

今回は「価値ある情報は競争優位を生み出すのか」というテーマです。ガートナーで多くのことを学びました。1つが「言葉の意味を正確に理解する」ということです。

100年に1度の未曾有の危機だそうですが、逆手にとって100年に1度の希望の年にしましょう。希望が持てないのは先が見えないからですね。先が見えてくれば希望も持てます。今まで「当社のCIOとはChief Invisible Officer(最高不可視責任者)のことである」などと揶揄されていた方々も、このコラムのバックナンバーを全部読んで、少しずつでも普段のお仕事の中で生かしてみてください。きっと、参考になると思います。

2009年最初のお話は「価値ある情報は競争優位を生み出すのか」というテーマです。わたしは、20年近く、いわゆるITユーザー企業で情報システム部門の企画、戦略を担当してきました。「価値ある情報がどこかに存在し、それが企業業績の優劣を決するはずである」といつも真剣に考えていました。

その情報を発掘するのは、自分自身だと信じて疑っていませんでした。読者の皆さんもそうではありませんか。このようにお考えの皆さまに、「気づき」を得ていただくための読み物にしたいと思います。

ガートナーに来てから丸3年が経過し、4年目を迎えました。この間に、ガートナーで多くのことを学びました。1つが「言葉の意味を正確に理解する」ということでした。皆さんは、今回のテーマ自体に多くの未定義ワードが含まれていることにお気付きになりましたか。

まず「価値ある情報」とは何かです。「競争優位」は何を意味しているのか。「企業業績の優劣」という言葉を使っていますが、企業業績とは何でしょう。売上高ですか、経常利益ですか。はたまた、時価総額でしょうか。このように、未定義の言葉を「分かった風な勘違いをして」理解したふりをするから、正しい理解が出来ず、結果的に、実務上で正しい判断と正しい行動をとれなくなるのです。「あの読み物は間違っていた」とか「役に立たない」とあらぬ濡れ衣を着せてしまうのです。

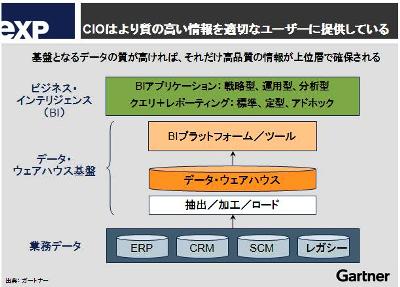

さて、では順番に言葉の意味を説明しながら、今回の命題である「価値ある情報は、競争優位を生み出すのか」について解を示していきましょう。まずは「価値ある情報」の定義です。企業には、多くの情報が存在します。ITリソースの中にある情報は、主に情報システム内に入力されデータ化して蓄積されていきます。アプリケーション名で示した方が理解しやすいでしょうから、例をあげますと、ERP、CRM、SCMなどお馴染みの名前で呼ばれるようなものから、現在の分類では実態を持たないが、確かに何らかの業務処理をしているレガシーシステムの類まで、すべて何らかの情報を処理するために稼働しデータとして蓄積されています。

これらのデータは、意思決定のため目的別に再編成されデータの集合体として統合されたりします。これをデータウェアハウスと呼んでいます。このデータウェアハウスを用いてビジネスの意思決定を行うための情報を得るための仕組みがビジネスインテリジェンスツール(BIツール)と呼ばれるものです。

Gartner EXP(エグゼクティブ プログラム)では、意思決定者が、その業務支援に資する情報のことを「価値ある情報」と定義しています。主にロー(Raw)データではなく、BIツールから取り出された集約データや情報であることが多いと思います。ガートナーの調査によると、大企業のシステムに蓄積されたローデータや情報の中には、最新ではないもしくは世代管理などがうまくいかないことに起因して不正確なデータや情報が20〜25%程度存在しています。

経営者の意思決定に資する「価値ある情報」を提供しているCIOやITエグゼクティブは、ローデータの段階から、情報の正確さや一貫性に注意を払ってビジネスプロセスを再構築しています。近年ほとんどの企業でERPを導入してきましたが、このような広範囲なビジネスプロセスに影響を与えるシステムプロジェクトを通じて、比較的短期間にデータの品質を高めることに成功しています。

「では意思決定に使われない情報は価値のない情報ですか」という質問を受けることがままありますが、実はそうではありません。意思決定に使われない情報も、企業内では重要な働きをしています。それは、業務の遂行に使われています。つまり、業務データそのものなのです。決して価値のない情報ではありません。

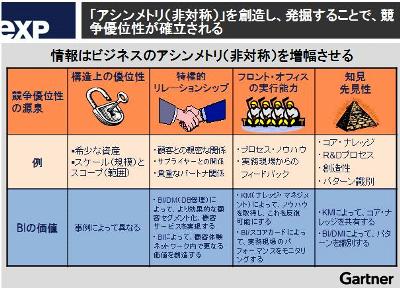

2つ目の語彙説明は「競争優位」です。マイケル・ポーターが1985年に「競争優位の戦略」という本を出版してから、この語彙は、普通にビジネスの世界で使われ始めました。現在では、明確な定義をしないままに「他社よりも優れている様子」程度の意味あいで使われることが多いようです。競争優位性とは、その企業が存在する市場において、顧客が(当該企業の)価値を見出してはいるが、競合他社が簡単には太刀打ちできないような極めて重要な能力のことを言います。

競争優位性が確立している状態をGartner EXPでは、「アシンメトリ(非対称)である」と表現します。企業がアシンメトリの状態である場合には、競争優位性の源泉となる能力は、1.チャンスを活用するか脅威をなくすことによって、企業にとって価値を有している、2.簡単に手に入れることが出来ない。または、簡単に真似できたり再現できたりしない。3.簡単に代用できない。(ほかの方法で同じ効果を生み出すことができない)という3つの条件すべてを満たしています。

これらの競争優位を生み出す能力は通常、「希少な資産」「特別な関係」「市場に対する固有の洞察力」「プロセスの実行に秀でた能力」を所有していることによって得られます。

裏を返せば、情報システムだけがどんなに優秀でも、それだけでアシンメトリを生み出して競争優位性を確立することはないということです。Gartner EXPでは常々、CIOやIT エグゼクティブが近視眼的に情報システムだけを気にかけるようになってしまうと企業の競争優位性を確立させることはおろか、経営者にとって、「情報システム」の存在そのものを疑問視されてしまう可能性が高くなると申し上げています。自社の競争優位性を確立し成長することを願って止まない経営トップから見れば当然のことです。

CIOやITエグゼクティブの方々には、常に高い視点から「経営全体」を見渡し、競争優位を確立するための源泉となる能力を見出し、情報技術を駆使して、アシンメトリを生み出すことに注力しなければならないことがご理解いただけると思います。

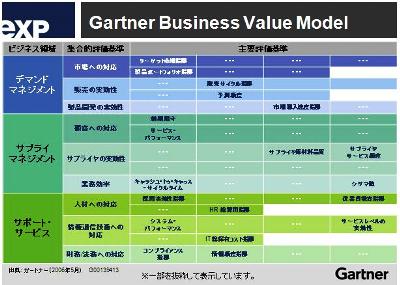

3つ目の語彙をご説明します。「企業業績」(ビジネスパフォーマンス)です。企業業績とは、企業が業務目標を達成または突破する能力のことです。業務目標の大部分は財務もしくは業務運営の観点から定義されると説明します。国内のエグゼクティブとお話をしていると、財務視点に偏って企業業績をとらえていらっしゃる方が多いのが気になります。財務的な観点以外に業務目標にはどのようなものがあるのでしょう。ガートナーでは、Gartner Business Value Modelというフレームワークを提供し、50以上の指標を掲げてその計算方法を説明します。

このフレームワークは、ガートナーが、さまざまな業界やさまざまな団体、およびソート・リーダー(先進的ビジョンの実践者)的組織において使用されているものを調査し分析したものです。(図3)

特に、財務指標以外の業務目標は、今の時代のCIOやITエグゼクティブのとっては大問題であるはずです。IT予算が削減されている状況だからです。企業活動に悪影響を及ぼしてでもサービス品質をとことんまで落として、予算を削減しなさいという指示が飛んでいるとも噂されています。財務指標だけに捉われて業務運営の指標に目が届かないと、お客さまにご迷惑をおかけし、景気回復期に自社だけが取り残されるということにもなりかねません。

ようやく語彙の定義をさせていただきましたが、本論――価値ある情報は競争優位を生み出すのか――に戻りましょう。競争優位の語彙説明のところでも触れた通り、価値ある情報だけでは、競争優位は生み出せそうにありません。

では、何が競争優位を生み出すのでしょうか。21世紀の現代において、IT無しに経営が成り立たないことは、どのような経営者でも熟知しています。そのような状況は、競合他社でも同じです。しかし、現在のような経済環境が悪化の一途をたどる中、先端的な組織カルチャーを取り入れ、情報活用の方法を継続的に改善しようとすることは、ますます困難なことです。

企業のこのような取り組みを推進する姿勢と能力は「情報指向(Information Orientation)」と呼ばれます。情報指向とは、1つの測定基準です。経営幹部はこの基準によって、ITプラクティス、情報マネジメント、情報活用に関連した行動および価値観における総合的な企業力を把握できます。

スイス・ローザンヌのレマン湖のほとりに位置するIMD(International Institute for Management Development)というビジネススクールのDonald Marchand博士、William Kettinger 博士、およびJohn Rollins氏の3者が実施した調査に基づくと、情報指向とは、価値観や信念によって競争のための情報活用体制が人材向けにどの程度整備されているか、情報管理プラクティスやITプラクティスによって競争のための情報活用がどの程度支援されているかを示す度合いのことと定義しています。

D. Marchand博士らは、世界中のさまざまな業界の数百社もの企業の情報指向測定基準との比較によって自社の「情報指向のレベル」を評価しました。 情報指向を形成する3つの要素(ITプラクティス、情報マネジメント、情報活用に関連した行動および価値観)はいずれも単独では企業業績(ビジネス・パフォーマンス)と相関しませんが、これらの3つの要素が組み合わさることで、企業業績(ビジネス・パフォーマンス)との相関性が極めて高くなります。

D. Marchand博士らは、企業業績を財務実績、企業(ブランド)の評判、市場シェアの拡大、商品・サービスのイノベーションと定義しています。財務的なパフォーマンス指標によっては事後評価だけが可能でしたが、これらの測定基準では将来的な評価も行われます。また、情報指向のレベルが極めて高い企業は非常に少ないために、このような企業はアシンメトリを獲得している、つまり、競争優位にあると見なされます。

次回は、情報指向について詳しくご説明いたします。

*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 ***

著者プロフィール:小西一有 ガートナー エグゼクティブ プログラム (EXP)エグゼクティブ パートナー

2006年にガートナー ジャパン入社。それ以前は企業のシステム企画部門で情報システム戦略の企画立案、予算策定、プロジェクト・マネジメントを担当。大規模なシステム投資に端を発する業務改革プロジェクトにマネジメントの一員として参画した。ガートナーでは、CIO向けのメンバーシップ事業「エグゼクティブ・プログラム(EXP)」の日本の責任者を務める。日本のCIOは、経験値だけでなく、最新のグローバル標準を研究した上で市場競争力を高めるべきとの持論を持つ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

IT戦略の立案――景気低迷の今こそ企業に貢献する

IT戦略の立案――景気低迷の今こそ企業に貢献する

残念ながら、日本においてプロセスとかプロセス改善の意味を正確にCIOや経営者に伝える役割を担う人があまりいません。Gartnerのノウハウを交えながらIT戦略を立案する方法を紹介いたします。 価値理念を1つだけ選ぶ――それがIT戦略策定のポイント

価値理念を1つだけ選ぶ――それがIT戦略策定のポイント

ナンバーワン企業の価値理念はたった1つ。前回ソニーの例を出して紹介した。今回は世界と日本のCIOにとっての価値理念の違いなどに触れながら、IT戦略の効果的な策定方法について述べる。 ナンバーワン企業の共通点――「たった1つの想い」

ナンバーワン企業の共通点――「たった1つの想い」

業界ナンバーワンの企業を調査したところ共通点が見つかった。「たった1つだけ保有していること」である。 IT投資の責任は誰にあるのか

IT投資の責任は誰にあるのか

今回はIT投資の責任は誰にあるかについて考えます。IT投資の失敗はビジネス部門の責任だと思っている人も多いのではないでしょうか。 IT予算をさらに極めましょう

IT予算をさらに極めましょう

前回、IT予算についてのお話をしたところ反響が大きくて驚きましたので、今回は続編をお届けいたします。皆さんのお仕事の苦労が経営層に一目で分かるようなIT予算の考え方をお話します。 IT予算をどう決めるか――調査結果から考える

IT予算をどう決めるか――調査結果から考える

今回は実際に寄せられる質問を基にして、IT予算について少しくだけたお話をします。 IT部門は経営者の期待を背負って何をするべきか

IT部門は経営者の期待を背負って何をするべきか

ガートナー エグゼクティブ プログラム (EXP)エグゼクティブ パートナーを務める小西一有氏のコラムの2回目。経営者からIT部門へ向けた前回とは反対に、CIO/IT部門が経営者の期待を受けてするべきことについて話す。 IT部門は経営者の期待を背負って何をするべきか

IT部門は経営者の期待を背負って何をするべきか

ガートナー エグゼクティブ プログラム (EXP)エグゼクティブ パートナーを務める小西一有氏のコラムの2回目。経営者からIT部門へ向けた前回とは反対に、CIO/IT部門が経営者の期待を受けてするべきことについて話す。 経営者はCIOやIT部門に何を期待するか

経営者はCIOやIT部門に何を期待するか

ガートナー ジャパンの小西一有です。「経営とITの関係を改善する」という難解なテーマについて、調査結果を基に読者の皆さんに説明したいと考えています。 ガートナー、システム導入現場のリーダー向け新サービスを投入

ガートナー、システム導入現場のリーダー向け新サービスを投入

ガートナージャパンは企業のIT活用について助言と分析情報を提供する新サービスを提供すると発表した。 BIの現在と未来――ガートナーの認識

BIの現在と未来――ガートナーの認識

ガートナージャパンがBIを動かす組織とBIの今後の形に関して提唱する講演を行った。