連載

次世代サプライチェーンマネジメントによる全体最適の拡張:視点(1/2 ページ)

全社、あるいは、取引先も含めたサプライチェーン全体での最適化を図ることで収益力を高めるには?

サプライチェーンマネジメントとは、調達・生産から保管・輸送・販売に至るまでのプロセス全体を最適化するための手法である。調達コストの削減、歩留まりの向上、在庫コストの圧縮、輸送の効率化、営業力の強化といった“個別最適”ではなく、全社、あるいは、取引先も含めたサプライチェーン全体での最適化を図ることで収益力を高める。具体的には、

- 生産・物流・営業部門が機動的に判断できる基準を導入することで、在庫の圧縮と欠品率の低減を両立させる

- 営業担当に対して納品時間に応じたインセンティブを与えることで、物流コストを低減する

- 発注ロットを小さくすることで、調達コストは増加するが、生産・輸送コストをそれ以上に削減する

- 出荷までのリードタイムを短縮することで、生産コストは増えるが、キャッシュフローを大幅に改善する

といった、組織の垣根を超えた“全体最適”を追求することこそがサプライチェーンマネジメントのあるべき姿である。

しかし、この“全体最適”を実現できている企業はあまり多くない。実のところ、

- カイゼン活動を通じて工場の生産性を高めることに成功したが、在庫や輸送コストの増加により減益となった

- 生産コストはさておき、物流や営業コストを分解できないので、顧客別の営業利益は分からない

- 部門ごとにKPIを設定しているが、全てのKPIを達成しても、全社の収益目標を達成できないことがある

- サプライチェーンマネジメント室を設置したが、物流コストしか管理できていない

といった例は、決して珍しくないのである。

2、供給プロセスの範囲を越えることでの競争優位の確立

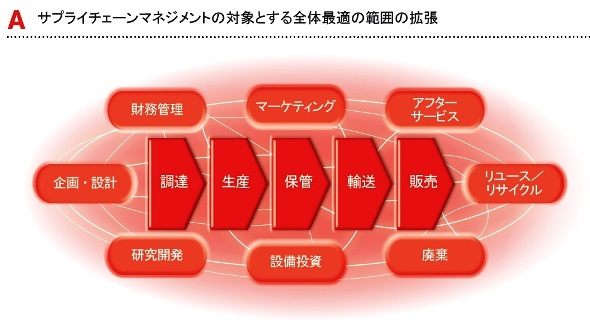

次世代のサプライチェーンマネジメントでは、調達・生産から保管・輸送・販売に至るまでの供給のプロセスだけではなく、企画・設計、研究開発、財務管理、設備投資、マーケティング、アフターサービス、リユース/リサイクル、廃棄といった機能をも対象とした“全体最適”の実現が目指すべき姿となる。(図A参照)

例えば、

- 製品を売るのではなく、レンタルすることで、キャッシュフローは悪化するが、マーケティングコストを圧縮するだけではなく、アフターサービスの提供を通じて高収益を得る

- 多品種少量生産を可能とする製造拠点を各地に配することで、設備投資は増えるが、輸送コストを低減するだけではなく、地域のニーズに応じた製品開発やプロモーションを展開することで収益を拡大する

- 受注生産体制に転換することで、機会損失は生じるものの、在庫の圧縮、値引販売と廃棄ロスの解消により収益力を強化する

- より取り扱いやすい製品形状とすることで、生産コストは増加するが、輸送・販売コストをそれ以上に削減するとともに、リユース/リサイクル率を高める

Copyright (c) Roland Berger. All rights reserved.