次世代半導体の国産化を目指すラピダスが、北海道千歳市での新工場建設を急ピッチで進めている。工場を起点に北海道を半導体産業の集積地とする構想も浮上し、地元は沸く。量産までの総投資額は5兆円で、経済産業省の補助金はすでに1兆円近くに達した。国主導の産業振興の新たなモデルケースとなるか、注目されている。

数年前の「原野」が一変

新千歳空港を降りると滑走路を挟みいくつものクレーンが、巨大な構造の骨組みを取り囲んでいた。現場に近寄ると資材を運ぶトラックが出入りし、カンカンという槌音がせわしなく響いている。道路の舗装は車両入り口付近で途切れ、数年前まで未造成の原野だった面影を見せた。

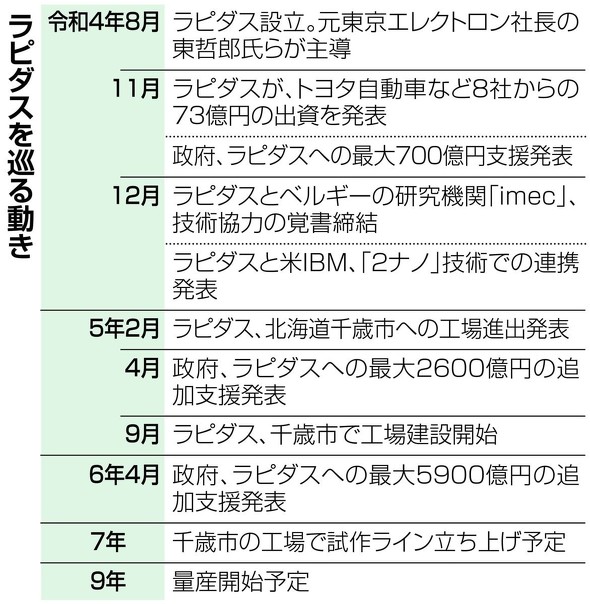

ラピダスは、元東京エレクトロン社長の東哲郎氏(現ラピダス会長)らが一昨年8月に設立。米IBMから回路線幅2ナノ(ナノは10億分の1)メートルの半導体製造の技術協力を受け、データを分析して解決策を見いだす頭脳の役割を担う「ロジック半導体」を量産する。

回路線幅が細かいほど能力は高まり消費電力も少なく済む。量産が実現すれば、世界的に需要が高まる人工知能(AI)や自動運転向けの需要が見込まれる。ただ、2ナノの量産は先頭を走る韓国サムスン電子や台湾積体電路製造(TSMC)も実現できていない。実現に懐疑的な見方もあるが、ラピダスは「計画は予定通り」と強調する。

令和7年に試作ラインを設置し、9年に量産を開始する。試作ラインが立ち上がるまでに2兆円、量産までには5兆円の投資が必要で、資金調達は今後の課題になる。すでに決まっている経産省の支援額は9200億円に上るが、追加支援も検討している。

経済効果「18兆円」試算も

立地が北海道となったのは、冷涼な気候と豊富な水資源があり、再生可能エネルギー源の開発が進められているためだ。ラピダス進出を契機とし、苫小牧〜千歳〜札幌〜石狩の太平洋側から日本海側に抜ける一帯を半導体の一大産業集積地とする「北海道バレー構想」も打ち出され、今月、推進議連も立ち上がった。

一般社団法人・北海道新産業創造機構は、ラピダスがもたらす北海道内の経済効果を令和5〜18年度の累計で最大18兆8000億円と試算する。

日本の半導体生産の世界シェアはかつて5割だったが現在は1割程度。ラピダスには「日の丸半導体」の復権がかかる。また、国内生産による経済安全保障の確立、脱炭素社会と地方創生の両立と、さまざまな青写真が描かれている。

ただ、国主導の装置産業振興は液晶パネルをはじめ、成功例に乏しい。斎藤健経済産業相は過去の支援について「国内企業の合従・連携に注力し、細切れで単発の支援にとどまる」と分析。反省を踏まえ「一歩前に出た規模で資金面の支援をしている」と力を込めた。

泊原発が「競争力」左右

ラピダスの次世代半導体量産で増加が見込まれる電力需要に備え、北海道電力は泊原子力発電所(北海道泊村)3号機の再稼働を目指している。原子力規制委員会の審査は長期化するが、北電は発電コストの安い原発で国主導の産業政策を後押ししたい考えだ。

泊原発は東京電力福島第1原発事故後の平成24年5月に運転を停止。北電は25年7月、新規制基準の施行に合わせて最も新しい3号機再稼働の申請を行ったが、審査は大幅に遅れている。

理由の一つが、敷地内にある断層が活断層かどうかをめぐる議論が長期化したことだ。データ不足が指摘されるなど議論は長引いたが、敷地内の上載地層を発見し、令和3年7月に動く可能性がないと認められた。

安全対策として発電所を取り囲む新たな防潮堤の建設工事も難航する。当初建設した防潮堤は立地する地面の液状化懸念が指摘された。北電はこれを撤去した上で、今年3月から地底の岩盤に密着させる形で新しい防潮堤の建設工事を開始。3年程度での完成を目指している。認められれば再稼働への工事プロセスは終了する見込みだ。

大量の電気を消費する半導体工場には安価で安定的な電力の調達が不可欠だ。熊本に工場進出した台湾積体電路製造(TSMC)も九州電力の原発による安定的な電力供給を見込んだ。泊の再稼働も、ラピダスの競争力を左右することになる。

北電の電気料金は、原発を再稼働している他電力より高止まりする。標準的な家庭用向けの今年6月使用分の電気料金(規制料金)は関西電力が7664円、九州電力が7551円なのに対し、北電は9523円となる見通しだ。泊原子力事務所の皿木勉次長は「一刻も早く再稼働させたい」と話した。(織田淳嗣)

関連リンク

copyright (c) Sankei Digital All rights reserved.