アジャイルとビジネスアナリシス:ビジネスとITを繋ぐビジネスアナリシスを知ろう!(1/2 ページ)

ビジネスアナリシスは大切なものだと理解したが、実践は大変で、今では一般的な「アジャイル」と相いれないという印象を持った人もいるのではないだろうか。今回は両者の関係について解説する。

「ビジネスとITを繋ぐビジネスアナリシスを知ろう!」の第4回目となりました。2回にわたってビジネスアナリシスの知識体系BABOKガイドの解説を行ってきましたが、イメージはつかめたでしょうか? ひょっとするとビジネスアナリシスは大切なものだということは理解するものの、その実践は大変で、今では一般的な「アジャイル」というものと相いれないという印象を持った人もいるのではと想像します。

そこで今回は「アジャイルとビジネスアナリシス」というテーマで、両者の関係について解説します。

アジャイルとは?

もちろん、現在ではアジャイルという言葉を聞いたことはないという人はいないと思いますし、よく理解している人もいるでしょうが、議論のベースを合わせるためにアジャイルについて簡単に説明します。

アジャイルという言葉が広く知られるようになったのは、2001年に「アジャイルソフトウェア開発宣言」が出て、Scrum、XPといったソフトウェア開発フレームワークやプラクティスにより、実行可能なソフトウェアを迅速に出荷し、市場のフィードバックを元に価値あるソフトウェアを継続的に開発できることが認知されてきたところにあります。ソフトウェアを、ドキュメントを作成せずに取りあえず作って、ダメなところは直すサイクルを繰り返せば良いのだろうという誤解を持った人も当初は多くいましたが、本質はビジネス価値を、ムダなく、迅速に提供するためのマインドセットにあります。

ソフトウェア開発も、当初は1つのチームで開発を行っていたものが、その広がりとともに大規模なプロジェクトや組織全体に適用される「大規模アジャイル」(Scaling Agile)へと進化しています。SAFe(Scaled Agile Framework)、LeSS(Large Scale Scrum)、Scrum@Scale、Disciplined Agile Delivery(DAD)などのフレームワークが開発され、数百人規模のチームが協調してアジャイル手法を実践できるようになっています。例えば、SAFeはポートフォリオ、プログラム、チームレベルでのアジャイルプラクティスを統合し、全社的な視点からプロジェクトを管理する手法を提供します。

このような対応する範囲の広がりとともに、今ではアジャイルという言葉は、単なる開発手法といった文脈から、ビジネス戦略や組織論、人材育成といった広い領域で使用されるようになっています。

BABOKガイド アジャイル拡張版について

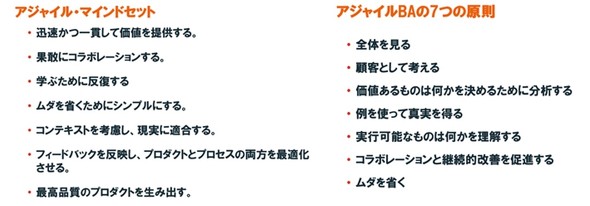

BABOKガイドそのものは、ビジネスアナリシスを実施する上での知識体系であり、そこにはウォーターフォールであろうが、アジャイルであろうが変わるものではありません。ただし、「アジャイル」な活動においてビジネスアナリシスを実践する際に、意識した方が良い原則(アジャイルBAの7つの原則)、マインドセット(アジャイル・マインドセット)、考え方(3つのホライズンでのアナリシス)、ツールやテクニックを解説したアジャイル拡張版が提供されています(IIBAが、Agile Allianceと共同で開発し、両団体の会員には無償提供されています)。

アジャイル・マインドセットは、「アジャイルソフトウェア開発宣言」を踏まえ、尊敬、勇気、コラボレーション、継続的学習、顧客を重視し、最小限のアウトプットでアウトカム(提供される価値)を最大化するという考え方を表したもので、7つの原則は、そのマインドセットを持って、ビジネス価値を継続的に創出するための分析(アナリシス)活動を行う際の原則を記載しています。

原則は、端的な言葉で表現されていますが、「全体を見る」という言葉の中には、コンテキスト、ソリューション、ステークホルダーを深く理解し、システム思考的な価値の連鎖を踏まえた上で、ソリューションの価値を評価するといったことが表現されています。

次に一番核になる3つのホライズン※について説明します。

※ホライズン:日本語では水平線/地平線という訳が一般的に頭に浮かぶでしょう。水平線の向こうは、地球が球体なのでどんな高いところに登っても(視座を高くしても)、視野が広がることはあっても見える限界があります。今のようなVUCAな時代には、どんなに頑張っても将来を見通して計画することは不可能であり、こんな状況感を表現した言葉使いです。

3つのホライズン

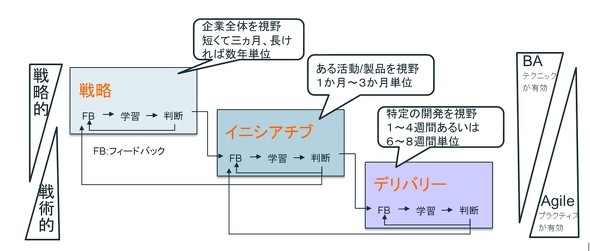

アジャイル拡張の重要な概念は、計画する範囲/視野をホライズンと呼び、概念的に3つに分解したところにあります。とても自然な考え方だと思いますが、経営として企業全体を計画し、必要なイニシアチブ(特定事業領域やプロダクト、新たな取組み等を意味します)の特定と、そのイニシアチブにアサインするリソースを決定する「戦略」ホライズン、戦略で必要とされたイニシアチブ毎に実装するものを計画する「イニシアチブ」ホライズン、イニシアチブで必要とされた実装を行う「デリバリー」ホライズンという3つのレベルがあるという考え方です。

ホライズンは、見ている範囲も違いますし、結果を踏まえた次の判断を行う周期も異なりますが、単に上から下に流れるというものではなく、そして予め決められた計画をそのまま継続するというものでもありません。それぞれのホライズンでの学びを、ホライズン内でフィードバックするだけでなく、上位のホライズンにもフィードバックすることにより、最も現実的な価値提供を継続できるように、絶えず計画作りと見直しが実行され、全てのホライズンをまたがって全体が同期された活動を行う必要があることを表現しています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.