第27回:キーエンス流・少数精鋭で高付加価値を生む「潜在ニーズに気付く力」の鍛え方:マネジメント力を科学する(1/2 ページ)

キーエンスの利益率の高さ、付加価値力に目が行くが、実は付加価値だけではダメで、高い利益を出すためには「付加価値+差別化」

エグゼクティブの皆さんが活躍する際に発揮するマネジメント能力にスポットを当て、「いかなるときに、どのような力が求められるか」について明らかにしていく当連載。

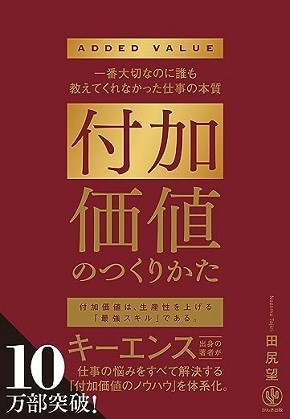

今回からは、高付加価値経営や生産性の高い組織開発をどのように実現するかについて、ベストセラー『付加価値のつくりかた一番大切なのに誰も教えてくれなかった仕事の本質』の著者、カクシン代表取締役CEOの田尻望さんと当連載筆者の経営者JP代表・井上との対談の内容からお届けします。(2023年11月16日(木)開催「経営者力診断スペシャルトークライブ:キーエンスに学ぶ!高付加価値経営はこうして実現する」)

高収益を出すためには「付加価値」だけでは不十分

カクシンのCEO田尻さんは工学部出身でエンジニアとしてキーエンスに入りました。

キーエンスは以前からセールス側面で注目をされていて、セールス系出身で他社の経営者や起業家になり注力されている人やビジネス書を出版している著者を私たちは多く目にしています。

それに対して田尻さんはセールスではなくエンジニアご出身で、その視点がまたキーエンス流の新しい情報として私たちに届いています。

さて、キーエンスの驚異の収益力について、その利益率の高さ、付加価値力に目が行きます。しかし田尻さんは、実は付加価値だけではダメで、高い利益を出すためには「付加価値+差別化」であることをまず指摘しています。

田尻さん曰く、付加価値とは「御社は、あなたの役に立ちますよ戦略」。これに対して、付加価値戦略でないものは特長戦略で、「うちの機能はこれです」「私たちの会社の歴史はこれです」。と言われても、「それで?」という話ですね(苦笑)。

その上で「この機能があると、御社の生産性をこう上げますよ」「コストをこんなに下げられますよ」となると、これが初めて付加価値となります。

特長戦略に競合との比較を加味したものが、差別化戦略。差別化の戦略は「他社とは違います戦略」ですが、「付加価値戦略」と「差別化戦略」、このどちらかしかやらない会社が多いのです。

どちらかしかやらないとどうなるか。

付加価値戦略で「この商品は御社でこう役に立ちます」。「ふーん、役に立つんだ、ありがとう。でもね、ほかの会社も役に立つと言っているんだ、値引きしてくれる?」と言われてしまう。

差別化戦略では「この商品は他社にはないんです」「他社にはないんだ。でもね、この機能は使わないよね、いらない」と。

ことほど左様に、どちらか一方だけだとお金にならない、お客さまが買うことにつながらないのです。

これに対して、「この商品のこの機能は御社でこう役に立ちます。しかもこの機能はうちしかないんです」と言えば、「おお、で、これはいくら?」となる。そのときに、売り手は顧客に対して価格支配力を持てる。よって、「付加価値×差別化」がまず非常に重要なのです。

キーエンスの凄さは、この「付加価値×差別化」を、商品の企画者、マーケティング、営業の企画者、営業担当までが全員一人ひとり、一気通貫で徹底できているかを見ます。「すると会社として改善するところが必ず出てくるんです」と田尻さん。「付加価値の差別化が一気通貫になっているかどうか。ほぼ全ての会社がさすがに一気通貫じゃないんですよ。必ずほころびがあるんです」。

キーエンスであっても、このアプローチの習熟度が高いだけで、ほころびはあるそうです。常にそのほころびを見つけては直していく。 その徹底力と継続力が凄いのです。

過剰スペック VS 潜在ニーズ

では、御社のどこが「付加価値×差別化」部分ですか、と尋ねると、多くの会社は過剰スペックの部分をそう思ってしまっていることが非常に多くあります。「お客さまのニーズを超えて、より良い製品を、もっともっと良い機能を提供しなければ……」という思い込みと努力ですね。

分かりやすいのが、日本製のパソコンやスマホに入っている初期アプリ。それらは、ほぼ全部が過剰スペックで、実際、誰も使ってないですよね。。あるいはよく言われる、TVなど家電製品の多機能ボタン。「ボタンがいっぱいありすぎだろ」というやつです。

作る側の「これは役に立つだろう」は全て仮説です。お客さまが役に立ったと感じるかどうか、その真実から逃げているとずっと役に立たないものを作り続けることになってしまいます。高付加価値化を捉えるときに、まずそこが大切なのだと田尻さんは力説します。

そこで商品やサービスの価値構成を考えてみましょう。

まず、原価に<顕在ニーズ>が乗った部分(お客さまの期待)が「付加価値」です。では「高付加価値」はどこにあるのでしょうか。それは、ニーズの裏のニーズ、つまり<潜在ニーズ>にあります。お客さまも気付いていないニーズをかなえたときに、これが「高付加価値(より深い付加価値)」になります。

ではなぜ、ここが「高付加価値」になるのでしょうか。<顕在ニーズ>と<潜在ニーズ>では、お客さまが取れるアクションが違うのです。

<顕在ニーズ>の場合、「僕が欲しいのはこれとこれ」「あっ、でもこっちのほうが安い」「じゃあこっちも値引き」「こっちも安い」「こっちも値引き」となってしまう。つまり、<顕在ニーズ>をかなえるだけだと価格競争になってしまう。

キーエンスが狙っているのは、常に<潜在ニーズ>だそうです。

例えば工場が相手だったら、工場長との話の中で「今、御社では生産性アップが求められていますね」「求めています」と。「御社の工場ラインに、こういうセンサーとカメラを置くと、今までよりも人数を減らすことができる上で、ライン速度が上がるので、生産性はこれだけ上がります」「おぉ、確かに」となります。

「今回私たちのカメラの機能は業界初で、特許出願中なんですね」「なるほどね」「価格は○○です。いかがでしょうか?」と話が進みます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.