データ活用でエンターテインメントの未来をつくる――バンダイナムコネクサス:デジタル変革の旗手たち(1/2 ページ)

デジタル化が急速に進んでいるエンターテインメント業界において、データ活用の重要性はますます高まっている。バンダイナムコネクサスでは、データ活用により、どのような価値を生み出し、どのような未来のエンターテインメント像を描いているのか。その取り組みについてITmediaエグゼクティブ プロデューサーの浅井英二が話を聞いた。

バンダイナムコネクサスは、2017年8月にバンダイナムコエンターテインメントとドリコムの共同出資により株式会社BXDとして設立された。翌2018年4月にゲームプラットフォームである「enza」と「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の配信を開始、データ分析機能の組織立ち上げを行った。その後、2020年3月にバンダイナムコエンターテインメントの完全子会社となり、1年後の2021年3月には現在の社名に変更されている。

社名の「nexus(つながり、絆)」が表す通り、バンダイナムコグループのさまざまな事業をつなげ、IPのファンとの結び付きをより強くすることを目指している。「世界で最も多く最も多彩な顧客接点を持つエンターテインメントハブ企業」になるというビジョンに基づき、データ戦略部、IPエンハンス部、経営推進部が、それぞれの高度な専門性と幅広い業務知識を生かし、IPを軸としたエンターテインメントや商品を組み合わせ、新しい価値を生み出し続けている。

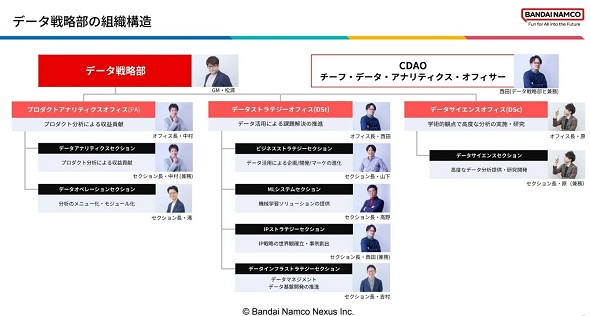

データ活用を担うデータ戦略部は、バンダイナムコグループにおける各事業データの集約、分析を行い、戦略立案や意思決定への貢献を支援するデータ分析専門組織だが、役割に応じてさらに3つの部門に分かれている。プロダクト分析で収益に貢献する「プロダクトアナリティクスオフィス」と、高度な分析の実施と研究を行う「データサイエンスオフィス」、そして今回取材で取り上げた、データ活用による課題解決を推進する「データストラテジーオフィス」の3つだ。データ分析により意思決定を支援し、機械学習アプリケーションで事業に貢献するその取り組みについて、CDAO(Chief Data Analytics Officer)兼データストラテジーオフィス長の西田幸平氏、および西田氏の下でデータインフラを統括する吉村武データマネジャーの2人に話を聞いた。

データ活用に必要なのは人材育成とプロセスや文化の変革

データストラテジーオフィスのオフィス長でもある西田氏は、現在大きく3つの業務を担当している。1つは、組織設計、組織開発、チームマネジメントに関する業務で、会社の方針に基づいて現場を動かすだけでなく、組織デザインや戦略などの未来像を経営層やGMと議論する機会も多いという。もう1つは、データストラテジストとしてのPM業務で、バンダイナムコグループ横断のデータ活用を立案、推進するプロジェクトを担当する。最後にCDAOとして、全てのデータ活用のビジネス成果最大化のための品質を管理することだ。分析内容と分析した後の活用全般に責任を持ちデータ活用による利益貢献を担保する役割を担っている。

彼が率いるデータストラテジーオフィスは、機能によってさらにビジネス戦略、機械学習システム、IP戦略、そしてデータインフラの各チームに細分化されている。データ戦略部の全容は下の図の通りになるが、設立からわずか5年でこれだけの体制を作り上げるのは容易ではないはずだ。その点について西田氏は、次のように話す。

「データ分析で成果を上げるためには、ある程度の数の人材が必要です。しかし多くの企業では、データ活用は進めたいが投資はなるべく抑えたい、そこでデータ分析者をまずは1人採用して、効果があれば増やしていくというのが一般的な人材戦略です。最初から大きな成果を目指すのではなく、小さな成功事例を作って、というやり方です。しかし、1人でできることは限られていますので結局成果が出なかったという結果になってしまうこともあると思います。一定の成果を上げようとすれば、数名の専門人材が必要です。そこに対する経営トップの“理解”と“覚悟”があったことが、データ戦略部を成功させることができた最大のポイントです」(西田氏)

データ活用により、「業務を効率化したい」「コストを削減したい」「意思決定を迅速化したい」など、漠然としたTo be(理想)を掲げている企業は多い。しかし、その取り組みがビジネスの視点で計画的に進められている企業は少ない。「目指すTo beに向け、目下データ基盤を構築しています、と報告したところで、経営トップにはビジネス的なマイルストーンと感じてもらえません。経営トップから求められているのは、どれだけ投資して、どれだけ見返りがあったのかという利益貢献です」と西田氏は指摘する。

それだけに西田氏はデータ活用の難しさを痛感している。

「データ活用をビジネスの成果につなげるのは簡単ではありません。データ分析により予測モデルを作成して終わりでは、ビジネスの現場では使えないし、効果も期待できません。例えば、顧客の購入数が誤差10%で予測できると言ったところで、その通りに発注するのが困難であることもあります。分析結果が100%現実となるわけではなく、例えば小売りなら最低生産数があれば予測通り発注できません。サプライチェーンの全体の中で本当に使えるようにデザインする必要があり、実際のビジネスで活用するためには高い壁があります。データ活用でビジネス効果を向上させるためには、人材を育成し、プロセスや文化を変えていくことも必要です。成功の秘訣ですか? どの会社にもいえることは、まずPoCを量産するのではなくビジネス上の成果を担保する人材を置いて分析をすること、データを分析しやすいように収集すること、中間的なビジネスの成功地点を決めて経営トップも納得する結果を出すことの3つです」と西田氏は話している。

データ活用で成果を上げるには「人材の定義」が鍵に

バンダイナムコネクサスでは、データ活用で成果を上げるためには人材の定義が重要だと考えられている。人材をしっかりと定義しないと組織文化も、運用基準も保てないからだ。例えば、データ戦略部では部門長レイヤーでも組織開発の担当と分析品質を担保する担当を分けている。西田氏自身は、分析品質を担保する役割を担っているという。また、ビジネスインパクトを出すことが最も重要なので、マネージャーレイヤーにもそれに特化したロールを設けている。

「組織を構築する人とデータの分析業務を見る人は違います。例えば分析としては品質を上げたいと思っても、組織的にはできるだけ定型である方が属人化を防ぎコストが低くなります。ただし定型化ばかりになると、レポート出力のための人材ばかりになってしまいビジネスインパクトも小さくなりがちです。組織として何を優先し、何をやらないかを判断する人と、分析の正しさ、品質を担保する人材が不可欠だと思っています。今後、必要な機能があればどんどん作っていくことになります」と西田氏。

役割として細分化していく一方で、求めている共通の人材像もある。「自走力とネクサス力(つなげる力)」を持った人材像だ。自分で考えて動けるのは当然として、さらに相手側の事業の一員になれる人材である。

西田氏は、「データサイエンティストには、分析力とビジネス力、エンジニア力の3つの能力が求められます。分析能力が70点でビジネス力が20点なら、市場価値を向上させるためには間違いなくビジネス力を上げることです。ビジネスの価値観をちゃんと持っている人を採用するようにしています」と話す。

西田氏が率いるデータストラテジーオフィスでデータインフラを統括し、「データマネジメント」と「データ基盤の開発」を推進する吉村氏にも話を聞いた。現在、多くの企業でDXが推進されていく中で、データマネジメント組織が設置されるのは珍しくなくなっている。しかし、吉村氏によると、DXの以前と以後では、その役割が大きく異なってきているという。

「DX以前のデータマネジメントは、いかに業務を効率化するか、いかにコストを削減するかに注力していました。異なるシステム間でデータを受け渡すための加工なども重要な役割でした。しかし、DX後は、データ活用、分析を軸として、意思決定を支援したり、事業に貢献したりするためのデータマネジメントへと急速に役割が変化しています」と話す。

バンダイナムコネクサスでは意思決定まで繋がるデータマネジメントから活用までの役割を担い、多くの成果をもたらしている。例えば、需要予測に関するデータ分析だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.