第2回Z世代が幻滅する職場の共通項とは:Z世代の早期離職は上司力で激減できる!(1/2 ページ)

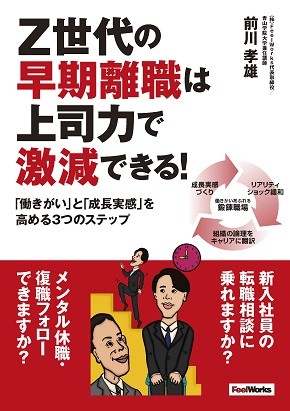

大手企業400社以上で「上司力(R)研修」を提供するFeelWorks代表取締役の前川孝雄氏は、大企業で深刻化する若手の早期離職の予防に向けて「Z世代の早期離職は上司力で激減できる!」(2024年4月)を発行した。そこでZ世代の若手部下の育成マネジメントについて3回に分けてつづってもらう。

理想を追う新入社員と現実に追われる上司

新入社員が抱えやすいのが、リアリティショック。入社直後や間もない時期に、職場や仕事の現実と自分の理想とのギャップに違和感や拒否感を持つ状態です。その度合いが大きいと、強い幻滅を覚えるものです。

Z世代とも呼ばれる今の若手は、核家族・少人数家庭で大切に育てられ、SNSなどでのコミュニケーションを中心に、同世代や同質の価値観を持つコミュニティの中で過ごしてきた傾向が強いもの。 そのため、とても純粋な感覚を持ち、異質を受け入れることが苦手。その半面、一度信じたことには従順だったり、他者からの承認欲求や社会貢献欲求も強いといわれます。そこで、就職活動で企業の経営者や人事担当者によるPR情報などで、職場や仕事の良いイメージをつくり上げている場合、きれいごとだけではない現実に大きなショックを受けやすいのです。

これを放置したり突き放したりすれば、場合によってはモチベーションの減退のみならず、早期離職につながるリスクさえあります。そこで、上司には、新入社員のリアリティショックを敏感かつ柔軟に受け止め、視野を広げて、前向きに対処できる力を付けさせることも必要になるのです。

では、新入社員が受けがちなリアリティショックはどのような内容でしょうか。以下に2つの代表例を挙げておきましょう。

第1に、就活生は募集企業から「ワークライフバランス」「ダイバーシティ・女性活躍推進」「働き方改革」、また「若手世代の成長機会やキャリア形成サポート」など、社員の育成や活躍支援策を聞かされた場合、大いに期待します。

それが一定の実績についてのPRであっても、拡大解釈する場合もあり得ます。この会社は新入社員を大切に受け入れ、しっかりとキャリア自律に向けて育ててくれるものと、期待感を膨らませて入社してくるケースも少なくありません。

第2に、自然災害が多発する現代、ボランティア活動も盛んになった平成に育った若手は、社会貢献欲求が強い傾向があります。近年世界的に重視されるSDGsやESGについて学び、関心が高まっています。

したがって、就職先を選ぶにあたり、企業の経営理念やビジョンに共感し入社してくるケースも多いのです。「顧客貢献・社会貢献を目指す」「環境に優しい企業」「世界に安心と安全を届ける」など、自身が就職先の仕事を通して理想を実現したいという純粋な期待を持つのです。

企業説明会や先輩訪問などで、先駆的取り組みやロールモデルの先輩の活躍ぶりや熱意などに触れ、貢献意欲をより強めている場合もあるでしょう。そのこと自体、本来は歓迎すべきことのはずです。

重要度増す「人材育成」「社会貢献」の実践

しかし、実際の職場では、どうでしょうか。以前からの社内慣行や、旧態依然とした職場風土、また組織内外の環境変化、売上や納期など業績目標にきゅうきゅうとせざるをえない現状もあるでしょう。

上司世代は「給料をもらっている分、あれこれ言わずに働くもの」「企業なのだから利益追求は当たり前」という認識のもとで働いてきた場合が多く、悪気はないものの、自らも忙しい中で仕事の指示を飛ばすばかりになりがちです。人材育成の理念や制度はあれども、どうしても短期的な業績目標を追いかけることに終始してしまうのです。

期待を抱き入社した新入社員が、こうした現状に直面すると、「社員の育成や活躍支援はどこにあるのか?」「顧客・社会への貢献はうたい文句だけ?」「一体、誰のため、何のための仕事?」と落胆し、職場への不信感を抱きかねません。純粋な気持ちで会社の理念・方針に期待していた度合が強いほど、そのギャップへのショックも大きくなるのです。

私が営む会社では、大手銀行で若手行員の早期離職防止策の参考にするため、若手離職者にその理由を聞きました。現場の上司側は「最近の若手はストレス耐性が弱すぎる。上司にちょっと叱られたくらいで辞めてしまう」と嘆いていました。しかし、離職した若手からは、次のような声が聞かれたのです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.