ビジネスに変革をもたらすビジネスアナリシス、その知識体系とBA人材に必要なものとは:ITmedia エグゼクティブ勉強会リポート(1/2 ページ)

DXが叫ばれる現代。DXを実践するために求められるのが、「ビジネス戦略を実現し、課題を解決する」ためのビジネスアナリシスだ。ビジネスアナリシスとは、どのようなものなのだろうか?

ライブ配信で開催されているITmedia エグゼクティブ勉強会に、IIBA日本支部の代表理事としてビジネスアナリシスの普及に努めている寺嶋一郎氏が登場。「ビジネスとIT(デジタル)を繋げるビジネスアナリシス 〜DXに必要なビジネスアナリシス〜」をテーマに、ビジネスアナリシスについて講演を行った。

企業のビジネス戦略を実現し、チェンジをもたらすビジネスアナリシス

1979年に積水化学に入社し、2000年から情報システム部長として積水化学のIT部門を率いてきた寺嶋一郎氏。現在はIIBA日本支部代表理事、さらにビジネス・システム・イニシアティブ協会(BSIA)副理事・事務局長といった複数の立場から、企業のIT部門強化、IT部門地位向上支援などを行っている。寺嶋氏が所属するIIBA (International Institute of Business Analysis) は2003年10月にカナダのトロントにて設立されたビジネスアナリシスのための国際的な独立非営利団体(NPO)で、ビジネスアナリシスの知識体系ガイドであるBABOK(R)の策定など、ビジネスアナリストの価値と役割に対する認知度を高める活動や、専門家に知識共有と貢献の場を提供する活動を行っている。

まず、ビジネスアナリシスという言葉の意味を押さえておきたい。ビジネスアナリシスとは、「変革(DX)のためのビジネス戦略を実現し、課題を解決すること」を意味している。つまり、ビジネス戦略の策定、ビジネスプロセス・ビジネスルール・アーキテクチャの可視化、業務プロセス改革の立案・推進、IT戦略の立案やシステムの企画、要求分析、要件定義など、すべてがビジネスアナリシスの領域となる。IT導入において、システム構築以外のすべての仕事がビジネスアナリシスとも言える。プロジェクトのファシリテータであり、結果責任を負うコンサルタントであり、ITコーディネータでもあるのがビジネスアナリストなのだ。

現在、企業のIT導入に失敗する大きな理由は、上流の検討プロセスにおける「要件・仕様の検討不足」と言われている。要求仕様が明確であればあるほど、仕様変更や工程遅延の発生が少なく、品質も高くなり満足度が高くなる。また、仕様どおりに正しくソフトウエアを開発したとしても、要件が間違っていたら、完成したシステムは役に立たないことになる。これはDX推進においてもまったく同じことが言える。

ビジネスアナリシスの起源は要求分析

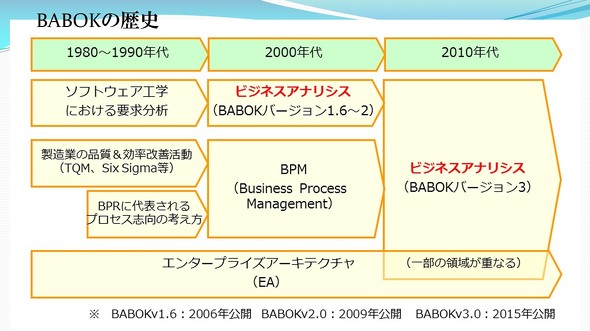

1980年代頃から企業にIT化の波が押し寄せたものの、業務側の要求が不完全なため多くのプロジェクトが失敗に終わった。その結果、ソフトウエアに対する業務要求を明確化することの重要性が認識されたことから、2000年代にビジネスアナリシスが確立されてきたのだ。同時に、1990年くらいから始まったビジネス環境の変化により、現場で業務を理解し変革することが徐々に難しくなり、ビジネスアナリシスの専門性を活用して分析を行うことが必要となってきている。

現在、システム導入のための要件定義はどの会社でも行われている。しかし、そのプロセスと作業タスク、要求の定義や、方法は各社各様となっている。要件定義担当の人材に求められる知識とスキルも明確になっておらず、いろいろな職種の人が行っているというのがある現状だ。このような状況では、要件定義の質が上がらず、ソフトウエア開発における工程遅延やシステム開発の不備を招いてしまう。要件定義には必要な知識とスキル(BABOK)があり、専門の人材(ビジネスアナリスト)が必要なのだ。専門職としてのビジネスアナリストのきちんとした評価と、専門的な部署や体制も必要と言える。

「かつて私は、入社3年目の時点で、技術の粋を集めた最新鋭工場の生産管理システムの設計を任されることになりました。どうしたらいいか悩んだ結果、COPICSというIBMのフレームワークを勉強し、それに沿って考えることで生産管理の仕組みやデザインもできたのですが、もっと早くにBABOKを知っていれば、もっと楽に、もっときちんとできたのになと思っています。体系化された知識体系を学ぶことで、新たなジャンプが可能になるのです」(寺嶋氏)

ビジネスとITの架け橋としてのビジネスアナリシス

ビジネスアナリシスとは、ITにくわしくないビジネス部門&経営トップと、IT部門とをつなぐ架け橋であり、お互いが理解できる共通のプラットフォームとも言える。ビジネスプロセスやビジネスルール、ビジネスアーキテクチャを可視化することで、IT部門とビジネス部門の対話が可能になる。つまりビジネスアナリシスを通じて、ビジネスをITでどう変えていくのかという議論ができるようになるのだ。

また現在、ChatGPTなど、AIが目覚ましい進化を遂げている。この進化は、ますますビジネスアナリシスの価値を高めると言えるだろう。これから実装フェーズの合理化・簡略化はますます進み、ローコード開発、ノーコード開発など、誰でも開発ができるようになる。生成AI活用によるプログラミングの自動化も進むと思われる。そうなると、システム開発における実装フェーズの重要性が小さくなっていくだろう。そうすると、ますます何を実装するかということが重要になる。

日本がDXの第二フェーズを勝ち抜くために必要なBABOK

現在、米国ではユーザー企業側に「ビジネスアナリスト」「エンタープライズアーキテクト」と呼ばれる職種があり、ビジネスプロセスの改善を担っている。それぞれ、ビジネスシステムアナリスト(BSA)、ファンクショナルビジネスアナリスト(FA)、プロダクトアナリスト、ビジネスアーキテクト、ビジネスインテリジェンスアナリスト(BIA)、ハイブリッドビジネスアナリスト、など、それぞれの専門領域に分かれて業務を行っている。これらの「ビジネスアナリスト」の総数は、米国だけで13万人と言われる。

通常、米国における企業のIT導入は、ビジネスシステムアナリスト(BSA)とプロジェクトマネージャー(PM)がタッグを組んで行う。しかし、ビジネスアナリシスが認知されていない日本では、PMのみでIT導入を行っているという現状がある。

この30年のビジネスの変化は世界で起きた現象なのに、なぜ日本だけがビジネスアナリシスの認知が高くないのだろうか。その原因にはまず、「失われた20年」の投資余力不足がある。1990〜2010年の不況により、ITへの投資は削減されていた。また、日本企業のIT導入はITベンダーに頼りきりのため、自社でイニシアティブがとれないという現状や、経営陣のIT音痴といった理由も挙げられる。

さらに日本では、「強い現場」という神話がある。もともと管理職と現場が一体になって業務を「カイゼン」するという文化があるため、外からプロセスを分析する「アナリスト」への拒否感があるのだ。経営者の中には、プロセス変革は現場に任せれば進むと信じている人たちもいる。デジタル化で逆転を狙う日本においては、今こそビジネスアナリシスを浸透させ、DXの第二フェーズを勝ち抜かなければならないと言えるだろう。

「これからのデジタル変革の時代、ビジネスとITはこれまで以上に一体化する必要があり、そのためにもビジネスアナリシスがますます重要になっていきます。ビジネスアナリシスは、IT(DX)部門がビジネス部門の信頼を得るための強力な武器です。IT部門に配属された人材はプログラミングよりもまずBABOKを学ぶべきです。ビジネスとITをつなげる人材の育成は日本企業にとって急務とも言えます。まずはBABOKを勉強し、ビジネスアナリストを目指してほしいと思います」(寺嶋氏)

BABOKとは? どうすれば学べる?

BABOKとは、ビジネスアナリシスの専門活動として唯一のグローバル標準であり、ビジネスアナリシス専門家として求められるスキルと知識の体系である。また、グローバルなビジネスアナリシス・コミュニティの知見の集大成とも言える。

現在、「ビジネスアナリシス知識体系ガイド (BABOK(R) Guide) v3」が発表されている。バージョン3はバージョン2より大きな変革を遂げており、新しいビジネスアナリシスの定義だけでなく、ビジネスアナリシスの対象をIT分野以外にも拡大し、企業に変革をもたらすチェンジマネジメントを学ぶことができる内容となっている。

1980~1990年代に登場した「ソフトウエア工学における要求分析」や、「BPRに代表されるプロセス志向の考え方」、「エンタープライズアーキテクチャ(EA)」これらの3つの考え方が合流したものが、現在のBABOKバージョン3におけるビジネスアナリシスの知識体系となっている。

BABOKは以下の5つの基本要素から構成されている。ビジネスアナリシスに関するコンセプトのフレームワークである「BAコアコンセプトモデル」、ビジネスアナリシスの専門的で具体的な知見をまとめた6つの知識領域・30タスクからなる「知識エリア」、ビジネスアナリシスを実践するうえで必要な行動、特性、知識、個人の資質を意味する「基礎コンピテンシー」、ビジネスアナリシスのタスクを実行する際に用いられる方法論・手法である「テクニック」、アジャイル、ビジネス・インテリジェンス(BI)、情報技術(IT)、ビジネス・アーキテクチャー、 ビジネス・プロセス・マネジメント(BPM)など領域からの「専門視点」だ。くわしくは「ビジネスアナリシス知識体系ガイド (BABOK(R) Guide) v3」から学んでほしい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.