社内にファンを増やし、企業価値を上げていく「インナーブランディング」の効果とは:ITmedia エグゼクティブ勉強会リポート(1/2 ページ)

あなたの会社では、従業員全員が企業理念を理解し、共感・実践できているだろうか? それができていれば、あなたの会社はすでにインナーブランディングに成功していると言える。しかし、どのくらいの企業が成功しているのか……。

ライブ配信で開催されているITmedia エグゼクティブ勉強会に、インナーブランディングの第一人者である株式会社ブライトンパートナーズ代表取締役の鈴木誠一郎氏が登場。インナーブランディングの基本や、インナーブランディングの促進で世の中から共感を得ている企業について講演を行った。

インナーブランディングにとって重要な「企業理念」への共感

不確実性という言葉が加速度的に広がっている現代。人的資本経営、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンといった人材にまつわる言葉が、ビジネスの世界に大きな影響を及ぼしている。それと同時に、企業文化にも大きな注目が集まっている。何を目的として、どんな価値観でその企業が存在していて、どんな社員がいるのかということが重視されているのだ。企業がその存在意義を改めて考えなければならないタイミングだと言えるだろう。

「そこでキーワードになってくるのが企業理念、パーパス、ミッションといった企業の普遍の存在意義を示す言葉です。企業の採用サイトなどでもこれらの言葉を重視し掲示するようになっています。また、企業はそれぞれの理念やパーパスを記したカードを、社員のIDケースなどに入れていつも確認できるようにしたり、ポスターなどを制作して社内に貼り出したりしています。。それはもちろん大切なことなのですが、果たしてそれだけでいいのでしょうか」(鈴木氏)

組織を構成しているメンバーにとって大切なのが「共感」である。「共感」というのは、インナーブランディングにとって非常に大事な要素となる。「共感」が生まれると同じ方向を向くことができる。

「共感」とは「他人の考えや意見、感情などに、自分もその通りだと感じ、相手と一緒の気持ちになれること」を意味する。似た言葉で「同感」という言葉もあるが、これは「自分と同じ価値観、意見を持った相手に対して同意をすること。自分自身がそう思えること」を意味する。共感は「相手と一緒に感じること」で相手軸であるのに対し、同感は「自分がそう感じた」という自分軸になっている。共感と同感、似た言葉であるが、その違いは大きい。

「共感には相手を積極的に理解しようとする姿勢が必要なんです。これがまさにインナーブランディングにとって非常に重要な要素になります。社内の人だけでなく、ひいては社外の人にも共感してもらうことも大事になってきます」(鈴木氏)

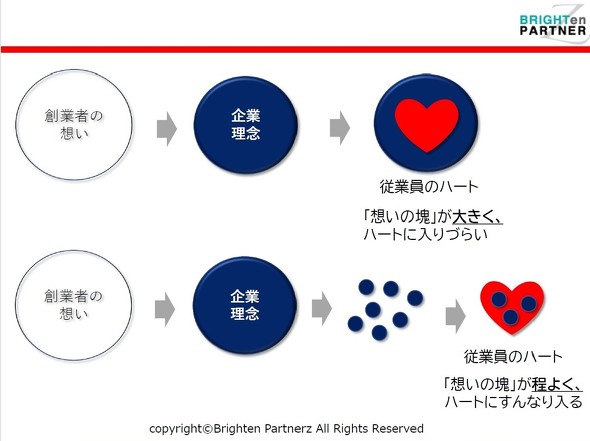

企業理念には、創業者の熱く大きな想いが込められている。しかし、大きな「想いの塊」のままでは、従業員のハートまでは入り切らないことが多い(日本語としての理解はできるものの、本当に意味するところまでは伝わりにくい)。そこで、企業理念は細かく言葉をくだき、解像度を上げていくことでハートにすんなり入り、理解できるようになる。いくら崇高な理念であっても、「伝わるように伝えなければ伝わらない」ものになってしまう。社内隅々に染みわたるようにすることが重要だ。

ブランディングの全体像を知り、好循環を生み出す

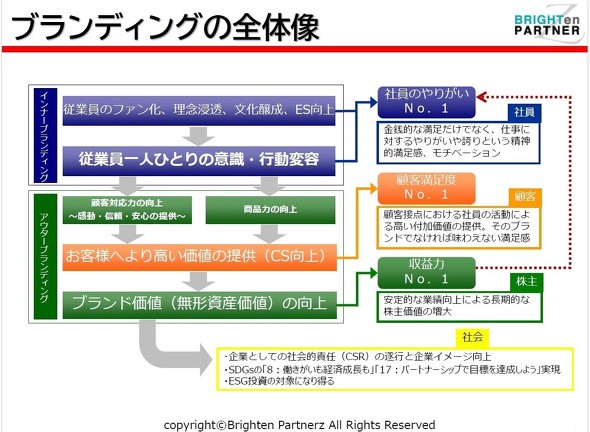

一般的にブランディングというと、外向けのものだというイメージが強い。しかし、狭義には内向けの「インナーブランディング」と外向けの「アウターブランディング」のふたつがある。ブランディングという言葉で一般的に想起されるのは「アウターブランディング」だろう。本日のテーマでもある「インナーブランディング」というのは、組織の内向けのブランディングであり、この2つはまったく違うものとなる。

先にインナーブランディングを行って、その後でアウターブランディングを行う方が、効果が高くなる。従業員のファン化、理念浸透、文化醸成、ES向上などを通して自社や自社サービスのファンにすることで、従業員一人ひとりの意識・行動が変容し、会社と同じ方向を向けるようにしていくのだ。

「“会社に対する不平も不満もある。でもいいところも結構あるんだよね”と従業員に思わせることができたら、インナーブランディングとしてはひとつの成果が出たと言えます。ここまでくるとアウターブランディングに関しても、好影響が期待できます。本当にいいと思える会社やサービス、製品であれば、友だちや家族にも会社を紹介できるでしょう。もちろんお客様候補にも自信をもって会社を紹介できるでしょう。このようになってくると、商品力や顧客対応力も向上し、顧客満足度も上がっていくのです。結果として無形資産価値であるブランド価値も向上し、結果的に収益も上がり、それが社員にも還元されてますます社員も会社を好きになる……。このインナーブランディングを基点とした好循環が生まれると、会社として非常にいい状態と言えるでしょう」(鈴木氏)

インナーブランディングの本質は「施策」ではなく「経営戦略」

インナーブランディングを定義すると、「自社の従業員を自社のファンにするための全ての活動や考え方」であると言える。インナーブランディングの目的は3段階に分けることができる。まず小目的では、「自社の従業員を自社のファンにし、さらに自社のファンを社外に増やすこと」。中目的は「無形資産(文化、人)の価値向上」。そして最終的な大目標は「永続的な業績向上の基盤構築」となる。

従業員の一人ひとりが企業理念に基づく経営理念・経営方針を理解し、会社の将来像(ビジョン)を実現するための各種戦略を持ち、それを達成するための戦術や目標を日々の仕事に落とし込んでいけることも重要になる。従業員の誰もがこの流れを説明できると、理念が浸透していることになる。経営トップはもちろん、若手社員までもがこの流れを説明できなければならないのだ。逆に言えば、自分のやっていることが企業理念につながっているかどうかを理解・意識していなければならない。自分のやっている仕事が何につながっているか、その意味が分からなければ、働く目的を見失うことにもなる可能性が高まり、従業員の離職にもつながってしまう。この一気通貫の中で会社の好きなところを見つけられればファン化が進んでいく。これこそがインナーブランディングだ。

こうやってインナーブランディングが機能した状態で、アウターブランディングにより企業の無形資産価値が上がっていけば、企業の発展性も高まり、ファンが増加し、業績や信頼度も向上していく。つまり、インナーブランディングの本質は企業価値を向上させるための「経営戦略」なのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.