現場力を伸ばして「プレミアム」で勝負する――ローランド・ベルガー遠藤会長の提言:ITmedia エグゼクティブ セミナーレポート

経済環境が激変し、日本は「体格」の競争で太刀打ちできない時代に入ってきている。今後は新たな価値を生み出していく「体質」で勝負しなくてはならない。そのためには、日本独自の現場の力をさらに伸ばしていくことが求められている。

過去50年にわたったパラダイムが終わり、新たな50年の入り口に立っている日本。将来に求められる資質は何か――早稲田大学ビジネススクール教授で、戦略系コンサルティング大手 ローランド・ベルガー会長の遠藤功氏は、第15回エグゼクティブセミナーで「競争力の原点――日本企業が再構築すべき競争力の本質とは」と題した講演を行った。

新たな50年に向けて日本は新たな軸での勝負をすべき

多くの人々が、いままさに日本の社会が転換点を迎えていると感じているはず。過去50年間にわたった構造が崩れ、新たな50年間の入り口が見えていると遠藤氏は指摘する。

「わたしの生まれた昭和31年は、経済白書に“もはや戦後ではない”と記された年。その後、日本社会の成長曲線はバブル期をピークに、いままさに終わろうとしている。この過去50年の成長曲線を延命させるのはとても大変なことだが、次の50年の新たな成長曲線の入り口だと思えば、気分的にも違うはず」

しかし、「次の50年」はこれまでの50年とは環境が全く異なる。例えば競争相手でみれば、欧米先進諸国から新興国へと変わってきている。その市場規模は中国、インド、アフリカ諸国など、いずれも10億人あまりの巨大な存在だ。それに対し日本はわずか1億人。規模で太刀打ちすることはできない。

例えば粗鋼生産量でみれば、2009年の世界ランキング10位以内に5社の中国メーカーが入ってきている。さらに中国には約500社の鉄鋼メーカーが乱立していて、中央政府でさえ把握しきれていないという。このような「体格」での勝負は、必ず価格競争になり、当然ながら小さい方が圧倒的に不利だ。

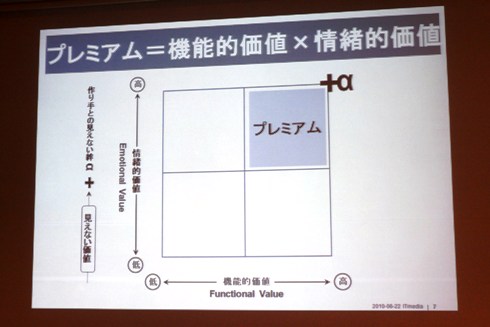

「世界同時不況の中で『安くしなければ売れない』という意識が蔓延しているが、それは日本においては間違いだ。コモディティではなく「プレミアム」で勝負すべき。もともと『高機能』が売りだったはずの日本ではあるが、「プレミアム」になるには、機能だけではなく、もう1つの軸が欠かせない。消費財で言えば情緒的価値である。新たな軸をどのように作り込んでいくかが日本の課題」(遠藤氏)

単なる機能性だけにとどまらない新たな価値を、いかに生み出していくか

遠藤氏は、情緒的価値を生み出す条件を「3つのS」で示した。それは「ストーリー(物語性)」「サプライコントロール(希少性)」「サービス(機微性)」だという。つくり手や商品にまつわるストーリーは消費者にワクワクするような期待感を与える。数量や期間限定で提供することで消費者の飢餓感をくすぐる。そして個々の消費者の心の琴線に触れるような、きめ細かなサービスが、情緒的満足をさらに高めてくれる。

「ストーリー、サプライコントロールのノウハウは、多くの日本企業が学ばなければならない。しかしサービスは別だ。日本の『当たり前』のサービスは、世界的にみれば信じられないほど特別なサービスであることも多いのだから」(遠藤氏)

中国に進出して人気を博しているサービスを見てみれば、その一端が分かる。例えばヤマトホールディングスは日本と同様のサービスレベルの宅急便サービスを展開、資生堂も店頭でのきめ細やかなカウンセリングサービスを展開、いずれも急成長を遂げている。宅配サービス業や化粧品販売業は現地にも存在しているが、日本流のサービスが消費者の心をつかんだのだ。

さらに遠藤氏は「マザーハウス」というベンチャー企業の実例を紹介した。「途上国発のブランド」を理念にバングラデシュのジュートを使い現地でバッグを生産、日本で販売している会社だ。商品のデザインや品質にこだわる一方、自社の取り組みをストーリーとして発信、世代を超えた消費者の共感を得ているという。遠藤氏は、これこそまさに情緒的価値という新たな価値が加わったビジネスの好例だと強調する。

機能的価値という「横軸だけなら1万円のバッグかもしれないが、情緒的価値を創出することによって、2万円、3万円という価格で売ることができる。実は、立ち上げ当初のマザーハウスを授業で取り上げて学生たちに分析させたところ、“成功は難しい”という結論になった。しかし、山口絵理子社長は、誰もが反対するような計画をさまざまな苦難を乗り越えながら形にしている。売り上げも右肩上がりで伸び、この8月には銀座への出店も実現させた。

消費財では、このように情緒的価値が新たな軸となって「プレミアム」なビジネスを展開していくことが可能になる。

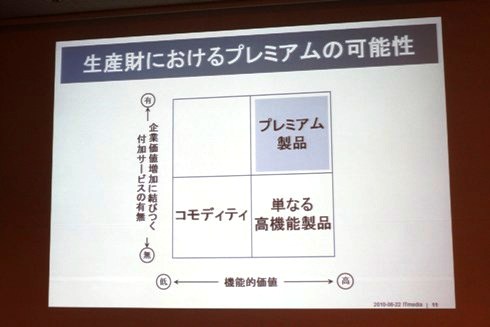

一方、経済合理性を追求する生産財においては、企業に対して情緒的価値を訴求することは難しい。しかし、ここでも新たな軸を加えることは可能だ。それは「顧客の企業価値増加に結びつく付加サービス」だ。具体的には、「コストダウン」「売上増」「企業力強化」といった価値につながるものである。ここでも欧州企業が先を行っている。

「例えば世界的な工具メーカーであるサンドビック(スウェーデン)は、『生産性向上プログラム』というサービスを提供している。顧客企業の製造コスト全体を削減するものだ。工具そのものの価格は他社より高いが、このプログラムが顧客をつかむ。自動車部品メーカーのボッシュも、やはり価格は他社より高いが、顧客の技術者を受け入れてトレーニングを行ったり、共同開発を展開したりなど顧客に別の価値を提供している。『長く付き合って』と思わせる付加価値こそが『プレミアム』なのだ」(遠藤氏)

新たな軸での価値を生み出すには現場力の復権が不可欠

「消費財においても生産財においても、新たな軸を加え、多軸で勝負することがポイント。そこには『現場力』が欠かせない。そう考えると、今の日本の現場に元気がないことは致命的」と遠藤氏は言う。

「失われた15年」の間に現場を「コストセンター」にしてしまった日本企業。目先のコスト削減という名目で、人件費の圧縮に邁進してきたが、副作用として、現場が何も考えられない状態、すなわち現場力の低下に陥った。このままでは「プレミアム」という高付加価値を生み出すことなどできない。

「しかし、今ならまだ現場力を回復することは可能だ。現場はバリューセンターであり、知恵やアイデアが埋まっている。現場力の復権こそが今、求められている」と遠藤氏は言う。

現場力という比較優位はどこから生まれるのか。それは従業員一人一人の潜在的な意識に根付いている。

「他の国々と比べると、日本には階級社会の感覚が弱い。そうした歴史的背景から、日本の労働者には“支配されている”という意識が薄い。そのため「やらされている」という感覚よりも、仕事に積極的に取り組み、より良くしようとする性質を持つようになった。欧州をはじめ、歴史的に支配する側とされる側の感覚を持つ社会では、自発性や能動性が生じにくい。例えば海外でカイゼン活動を行っても、その意義を理解してもらうことは容易ではない」(遠藤氏)

こういった日本人の特性を、もっと強く発揮させるべきだというのが遠藤氏の考えである。

「権限を委譲し、“やらせてみる” “まかせる”ことが大切。それが現場のオーナーシップにつながる。そして現場の能力を高め、企業の「体質」を作り込んでいく。IT投資に関しても、ときには現場の能力や士気を劣化させる面があり、現場の目線で検証した上で活用していくことが不可欠。「体質」に目を向けたIT投資を行い、“戦略”“現場力”“IT”の三位一体で経営を進めていくべきである」(遠藤氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- コングロマリットの横ぐしにリーダーシップを持つ人材を育成―GEキャピタル松本氏

IT投資ポートフォリオの作成は、CEO、CIOのミッション――武蔵大学の松島教授

IT投資ポートフォリオの作成は、CEO、CIOのミッション――武蔵大学の松島教授

ITmediaエグゼクティブは「第11回 ITmediaエグゼクティブ フォーラム 戦略的経営の第一歩はITプロジェクトの可視化から」を開催した。 コミュニケーション基盤を整備し全社員の働き方を変革 CCC

コミュニケーション基盤を整備し全社員の働き方を変革 CCC

カルチュア・コンビニエンス・クラブは、2009年4月に実施したグループ会社の再編・統合に伴い、組織とワークスタイルを大きく変革している。そのために、新たな企画の創造を支援すべくコミュニケーションの基盤を刷新した。- 不況を人材育成の追い風に ITR・内山氏

景気低迷により多くの企業でIT投資が削減される中、情報システムのクラウド化やアウトソーシングが注目を集めている。これによりIT部門が不要になることは決してなく、むしろコアスキルを持ったIT人材の育成が不可欠になるという。  「IT部門のリーダーこそ現場に飛び出せ」――ITR・内山代表

「IT部門のリーダーこそ現場に飛び出せ」――ITR・内山代表

低迷からの脱却が求められる2010年。企業のリーダーこそが真っ先に現場に出るべきだとITRの内山代表は語る。 次代の経営を担うIT部門リーダーを育てる私塾

次代の経営を担うIT部門リーダーを育てる私塾

人材育成は重要だ。これはどの企業も理解していることだが、即効性のなさから二の次になりがちである。しかし将来の経営を見据えた場合、若手社員の成長なくして企業の成長はない。 日本のIT人材不足、「量」より「質」に課題あり

日本のIT人材不足、「量」より「質」に課題あり

企業競争力を高めるためにIT基盤の強化は不可欠だ。ところが日本企業では、昨今ITに携わる人材の不足が叫ばれており喫緊の課題となっている。企業の現状を聞いた。 産学官連携によるIT人材育成で国際競争に打ち勝て

産学官連携によるIT人材育成で国際競争に打ち勝て

人材不足に悩む日本のIT産業が危機を脱する方法は何か。「将来のITトップ候補生」を目指し、経団連を中心に産学官連携による人材育成が進められている。その成果はいかに……?- 【連載】内山悟志の「IT人材育成物語」