遊び心なくして鋭い洞察は提供できず――「世界大不況からの脱出」:経営のヒントになる1冊

ノーベル経済学賞に輝いたポール・クルーグマンは「遊び心のない人々は、経済学だろうとほかの分野だろうと、新鮮な洞察を提供することはできない」と語る。

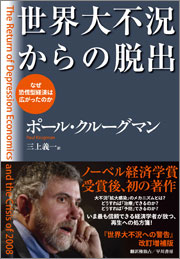

2008年度ノーベル経済学賞に輝いたポール・クルーグマンの、受賞後初の著作となる本書は、1999年に著された「世界大不況への警告」(邦訳も同年刊)の改訂増補版である。旧版で発せられた「警告」、すなわち1990年代のアジア金融危機は世界規模の大不況の前兆であるという主張は、悲しいかな的中した。本書はこの点を踏まえて、主に90年代の経済危機を総括し、2008年の世界同時不況のメカニズムに迫っている。

本書の縦軸となるのは、「歴史はなぜ繰り返すのか」という視点だ。1930年代に起きた米国の銀行取り付け騒ぎ。1980年代末の日本の不動産バブル崩壊。1995年のラテンアメリカ金融危機。90年代日本が陥った「流動性の罠」。これらは経済学者や政策立案者が、過去の経験から対処法を学んでいたはずのものではなかったのか。なぜ防げなかったのか。そして2008年、これらすべてが「恐怖の総和」として、いかにして世界を襲ったのか。本書はこれらの経緯を手際よくまとめ、検証を加えている。

本書の横軸は、遊び心あふれる著者独特の知的スタイルである。このスタイルこそクルーグマンをクルーグマンたらしめているのであり、それは本書においても如何なく発揮されている。

市場経済が不況に陥る仕組みを、実在する「ベビーシッター共同組合」の失敗例であっさりと説明してしまう。なぜIMF(国際通貨基金)や米国財務省がアジア危機への救済策を誤ったかを、架空のおとぎ話(「むかしむかし、世界には「グローボ」という単一通貨がありました」)でひょうひょうと説き語る。「ノーベル賞経済学者」の手から繰り出される意外な変化球の数々に、フォーマルな経済書を読みなれた読者は驚くかもしれない。

誤解すべきでないのは、こうした一見突飛なモデルやたとえ話を使った説明は、いずれも奇をてらった単なるパフォーマンスではなく、複雑に絡み合った事象を理解するために実に有効なのだという点である。

著者は言う。模型(モデル)飛行機を使った風洞実験から航空機設計者が有益な洞察を得るように、「ベビーシッター共同組合」のようなモデル経済は、経済学者に重要な教訓を与えてくれるのだと。そして次のように言い切る。「遊び心のない、もったいぶった調子で論を展開する人々は、経済学だろうとほかの分野だろうと、新鮮な洞察を提供することはまったくといっていいほどない」。

この国のリーダーたちの中に、こうした「遊び心」を効果的に使いこなせる知性を備えた人々がどれだけいるだろうか。クルーグマンの新著から学ぶべきポイントは、実はこんなところにもあるのかもしれない。

*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 ***

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

石黒不二代のニュースの本質:【第1回】投資銀行破たんから学ぶ2009年の経営

石黒不二代のニュースの本質:【第1回】投資銀行破たんから学ぶ2009年の経営

米金融崩壊に端を発した経済危機は欧州や新興国をも飲み込み、世界を不況のどん底へと陥れた。目下、経営者は厳しいかじ取りを迫られているわけだが、企業を正しい方向へ導くためには、今起きている出来事の「本質」を理解することが不可欠だ。新連載「石黒不二代のニュースの本質」では、ネットイヤーグループ代表取締役社長兼CEOの石黒不二代氏が米国へのMBA留学経験などを踏まえて鋭い視点で時事問題を斬る。 藤田正美の「まるごとオブザーバー」:ピントはずれ

藤田正美の「まるごとオブザーバー」:ピントはずれ

「日本の傷は相対的に浅い」、「日本だけが良くなるわけにはいかない」などと話す麻生首相。いまだ世界的な経済不況が進行する中、この現状認識の甘さはいかがなものであろうか。 「景気回復に全力を注ぐ」――財界トップらが年頭所感で決意

「景気回復に全力を注ぐ」――財界トップらが年頭所感で決意

9月以降の世界経済の変調、1ドル=90円前後で推移する円高などによって、2008年は日本企業にとって厳しい1年となった。2009年も不安定な景気状況は続く。この閉塞感を打ち破る手だてはあるのか。 経営のヒントになる1冊:今の日本政治に多大な示唆――「大恐慌を駆け抜けた男 高橋是清」

経営のヒントになる1冊:今の日本政治に多大な示唆――「大恐慌を駆け抜けた男 高橋是清」

積極的な財政政策により「日本のケインズ」と呼ばれる一方で、その容姿から「ダルマ宰相」と親しまれた高橋是清。戦時中、日本を守るために命懸けで軍部と闘った勇姿に学ぶべき点は多い。