新入社員は頼りにならない? そう言うあなたが頼りにならない:生き残れない経営(3/3 ページ)

現役20〜40歳代男女に聞いた調査結果では、、「新入社員に求めたい能力」として「あいさつ力」が入った。先輩諸氏は新人の「あいさつ」に随分ご執心のようだ。

一方で、若者は決して捨てたものではない、という調査結果がある。

新入社員の働く目的で「自分自身を成長させる」ことを願うものは依然多く、「仕事を通じて社会に貢献すること」が増加傾向にあることは、注目に値し、心強いことではないか。

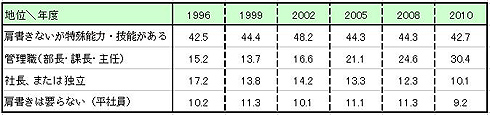

社長希望者は減少しているものの、管理職希望者は増え、肩書きにこだわらないものの特殊能力を身に付けたい者は依然多く、平社員のままを希望する者は減少している。

第2、3表から、今の若者は意欲がないとか、日本の将来が心配だなどと決して考えることはない。若者は、自分の将来をちゃんと前向きに考えているのだ。

では、若者をどのように教育すればよいのか。

まず、学校教育である。わたしがかねて主張しているのは小学校から中学、高校、そしてできれば大学でも、それぞれに「自然環境保護活動」や「福祉貢献活動」ののべ1カ月ほどのボランティア活動を正規教科として義務付けることである。その活動を通じて、子供や若者たちに人間として最も基本的な姿勢、すなわち自然を大切にし、人間を尊重し、思いやりのある精神が刷り込まれていく。

もう1つ、大学教育は入学が非常に易しくなったことを考慮して、卒業を難しくする必要がある。「入学試験が楽になった」「大学が受験生に選ばれる時代になった」「もう頑張らなくても大学生になれる」などとこぼしていても何も生まれないではないか。

さらに、企業内教育である。基本的に、企業は若者の教育を学校に期待してもダメである。大学は、企業人教育の場ではない。企業人の教育は、企業が自分の責任で100%行う覚悟を持つべきである。そのためには、経済産業省が定義した「社会人基礎力」に立ち返って、何を教育すべきかを考え直すのも1つの手だ。そして、企業内教育システムの体系化、OJT教育などを徹底するのだ。特にOJTなどは企業文化として定着させ、連続津波のように若い社員に襲いかからなければならない。

著者プロフィール

増岡直二郎(ますおか なおじろう)

日立製作所、八木アンテナ、八木システムエンジニアリングを経て現在、「nao IT研究所」代表。その間経営、事業企画、製造、情報システム、営業統括、保守などの部門を経験し、IT導入にも直接かかわってきた。執筆・講演・大学非常勤講師・企業指導などで活躍中。著書に「IT導入は企業を危うくする」(洋泉社)、「迫りくる受難時代を勝ち抜くSEの条件」(洋泉社)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- 高校野球女子マネジャーにも劣る経営者たち

不毛な総論はもう結構、有効な方法論を示せ

不毛な総論はもう結構、有効な方法論を示せ

「教育をするという企業風土」がB社の中にはない。口先で「部下を教育しろ」と叫ぶだけでなく、企業風土を根付かせるのがトップや経営者の責務である。- 顧客第一なんて、企業が本当に考えられるのか

営利を目的とする企業が、果たしてすべてに優先して「顧客第一」を考えられるのか。本音の議論をしてみたい。 - 戦略および政策決定プロセスの怪

奇々怪々の戦略/政策決定プロセスが少なくない。どんなプロセスで経営戦略や経営政策が決定されていたのだろうかと訝らざるを得ない現象が幾つか起きている。  永遠のパラドックス「今どきの若者は……」に決着を

永遠のパラドックス「今どきの若者は……」に決着を

「今どきの若者は何を考えているか分からない」というのは、いつの時代も語られる。だが嘆く前に教育するのが経営者の義務である。 トップにもの言えぬ社員――かつての軍部とよく似た会社

トップにもの言えぬ社員――かつての軍部とよく似た会社

戦時中の日本海軍に関するドキュメンタリーを見ていて気が付いたことがある。それは、現在の企業に通じる事象があまりにも多かったことだ。 密室商法の現場に潜入、そこから学んだこと

密室商法の現場に潜入、そこから学んだこと

駅前を歩いていたら主婦らを相手取ったたたき売りが行われていた。これはと思い店の中に入ってみると……。 辞めたホステスを部下に呼び出させる ヒラメ部長の愚行

辞めたホステスを部下に呼び出させる ヒラメ部長の愚行

にわかに信じがたいことだが、世の中には次々と愚かな行動をとる経営幹部が多数存在するのだ。まったく呆れ返ってしまう。 課題の本質が見えない経営陣――接待に明け暮れ給料払えず

課題の本質が見えない経営陣――接待に明け暮れ給料払えず

企業が抱える課題を明確に理解せずに、見当違いな行動を取るトップがいるとは嘆かわしいことだ。彼ら自身が変わらない限り、その企業に未来はない。 「居眠り社長」が連絡会議で聞きたかったこと

「居眠り社長」が連絡会議で聞きたかったこと

ITベンダーとのやりとりの中で一番大切なのは、ユーザー企業ともども適度な緊張感を持って導入に臨むことだ。 そもそも何かがおかしい――役員が社内で長時間PC麻雀

そもそも何かがおかしい――役員が社内で長時間PC麻雀

Web2.0、はたまた3.0という時代に社内のインターネットによる情報収集を禁止している企業が、まだまだある。禁止か開放か、時代錯誤さえ感じるテーマから見えてくるものは、やはり企業風土の持つ重みだ。 生き残れない経営:派遣・請負切りはドンドンやれ!

生き残れない経営:派遣・請負切りはドンドンやれ!

派遣社員や請負社員への依存体質を抜本的に見直すべきだと気付いた企業こそが未来を先取りできる。今こそ経営改革のチャンスなのだ。 生き残れない経営:「赤字を消すために人殺し以外は何でもやれ!」――経営現場にはびこる勘違い

生き残れない経営:「赤字を消すために人殺し以外は何でもやれ!」――経営現場にはびこる勘違い

アメリカから入ってきた成果至上主義が日本企業にまん延し、経営者やリーダーの号令の下、従業員は企業の理念を忘れ、利益に目を血走らせている。こうした企業が未来永劫生き残っていくのだろうか。