DXを経営課題に掲げる企業は数多くあるが、「名ばかりDX」にとどまるケースもまた多い。デジタル活用で先行する海外と比較して、日本はまだ「DX後進国」と言える状況だが、原因はどこにあるのか。企業のIT戦略立案や実行のコンサルティング経験が豊富なITRの内山悟志氏と、日米の企業文化に詳しく、ローコードツールでDX推進を支援しているジェネクサス・ジャパンの諸橋隆也氏との対談から探る。聞き手はIT領域の取材経験が豊富なノンフィクションライター酒井真弓氏。

さまざまな企業の「成功と失敗」を目の当たりにしてきた3者が説く「名ばかりDXから脱却するヒント」とは?

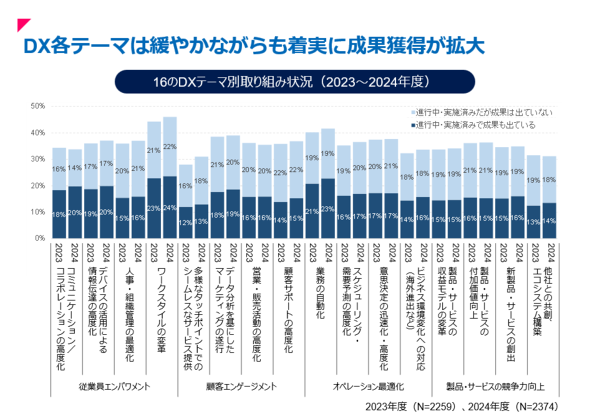

DXに取り組む企業は8割も、成果を得た企業は2割

※以下、敬称略

酒井: 本日はよろしくお願いします。早速ですが、内山さんは日本企業のDXについて現況をどう考えますか?

内山: われわれの調査(図参照)では、何らかの形でDXに取り組んでいる企業は規模を問わず8割以上、成果が出ている企業は2割程度ということが分かっています。成果の中身も業務の効率化や商談のオンライン化など、アナログ業務をデジタル化する「デジタイゼーション」に属するものが大半であり、本質的なDXに取り組んでいる企業は限定的です。

酒井: 取り組む企業は増えているものの、単なるIT化――「名ばかりDX」の例が多いということですね。

内山: IT化を進めて土台を固めなければ、本質的なDXは実現しません。その意味でデジタイゼーションは重要ですが、それは「手段」であり目的ではない。そこをはき違えて「名ばかりDX」になっている例があるのではないでしょうか。

ダッシュボードを見る経営者は「一握り」?

酒井: 企業を取材していると、DXがうまくいっている企業とそうでない企業に二極化していると感じます。諸橋さんは、日々お客さまと接する中で両者の違いをどう見ていますか?

諸橋: 成功企業は、経営層が「ビジネスとITは不可分である」と意識しているように見えますね。当社のお客さまにこんな事例があります。10年前、従業員数が約100人だったころに「10年後には1000人規模を目指す。システムも同規模に耐えられるものに変えていく」と発信した社長がいました。ローコードツールを使って、企業の成長に合わせて進化できるシステムを構築したんです。そして10年後、宣言した規模まで人員と事業を拡大し、それに伴いシステムも成長していきました。現在は上場も果たしています。

日本企業のシステムは、一度入れたら5〜6年は“塩漬け”。7年目に総入れ替えをするといったサイクルが大半です。そうではなく、この事例のように経営者がビジネスとITの一体化を意識して「生きたシステム」を構築できるか。これは、成否を分ける要因です。

内山: ビジネスとITの関係を話せる経営者はなかなかいません。「うちの社長はITを知らない」と若いころに経営手法を否定していた人も、経営者になると同じ手法を踏襲してしまう皮肉な現状もあるわけで。

諸橋: データドリブン経営の必要性が叫ばれているのに、実際には多くの日本企業の経営者は勘に頼る傾向がありますよね。内山さんは、BIツールのダッシュボードを自ら見に行く経営者がどの程度いると考えていますか?

内山: 残念ながら一握りではないでしょうか。多くの日本企業は、経営企画部が過去のデータをプリントアウトして報告する形式が主流です。ダッシュボードを基にドリルダウンして、角度を変えて数字を分析するという例は……。

酒井: ……確かにあまり聞きませんね。

内山: 偉い人が見ていないので「データを入力しよう」という現場のモチベーションも保たれません。そうするとリアルタイムデータの活用が不十分になり経営判断にも生かされないという悪循環にはまってしまいます。

日本企業はどこでボタンを掛け違えたのか

酒井: 「失われた30年」と呼ばれる時期がありますよね。私は世代的に“失った後”しか知らないのですが、戦後の日本は元気で活発で、新しいものをどんどん世に送り出していたはずです。でも今は、新しいことへの挑戦を恐れ、ITを生かしきれず企業の競争力が低下している。どこでボタンを掛け違えたのでしょうか。

内山: インターネットが台頭してきた1990年代後半、ここが大きな分岐点でした。このとき、日本はITが世界を変えることへの認識が遅く、インターネットの影響を十分理解できなかったんです。当時、銀行や商社でEビジネス推進室のような部隊を作りITをビジネスに生かそうという動きがありました。そういった人たちを対象に私もセミナーを行っていたのですが「ネットショッピングの経験がある人?」と聞いて、手を挙げる人は会場の1割にも満たない。現在は「DX推進室」で同じようなことが起きています。

酒井: 自分で使ったことがないのに、ビジネスに生かそうとする……危険ですね。GoogleやAmazon、Appleなどの米国企業は「ITが世界を変える」ことを理解できたのに、なぜ日本企業はできなかったのでしょう。

内山: 文化の違いもあると思います。日本でITやコンピュータは専門家が扱う特殊な領域という認識が強く、従業員は「与えられたから使う」という受動的な姿勢になりがちです。ビジネスに生かすという発想までつながりにくいんですね。

反対に欧米はタイプライターを使うキーボード文化がありましたし、コンピュータを特別視せずに利用するという素地が整っていました。誰もがITを日常的に使いこなしているため、営業現場でも製造現場でも「苦手」という人は珍しいはずです。

諸橋: そうした苦手意識が、日本企業の丸投げ文化にもつながっているのかもしれませんね。私が勤めてきた米国企業は、経営層が「ビジネス拡大のためにITをどう使うか」を常に考えていました。現場や外注に任せっぱなしにせず、主体的に判断することが責務とされているんです。

内山: 「前例や事例を知りたい」と考える企業が多いのも日本の特徴ですね。背景には、酒井さんが言う「挑戦を恐れる」、もっと言えば「失敗したくない」という思いがあるのでしょう。及第点でも良いからスピーディーに試してみて、何かあれば直そうという「アジャイル思考」が希薄です。

諸橋: 主流の製品を導入する例も多いですよね。他社と「横並び」の意思決定をすることが悪ではありませんが、事業がスケールしやすい製品をCEOやCIOが自ら選ぶのが当たり前の米国企業に見習える部分もまた、多いはずです。

DXは完璧を求めず「アジャイル」で ローコードはどう寄与するか

酒井: 日本企業の弱点ばかり聞いてしまいましたが、これからDXを進めるためにはどうすればいいのでしょうか。

諸橋: 内山さんの話にヒントがあると思います。完璧を求めずアジャイルに取り組む。日本はとにかく真面目なんです。米国は良い意味でいい加減ですよ(笑)。DXではその柔軟性が強みになっています。

内山: 日本はモノづくりで成長してきたからこそ、PDCAがきっちりしているんですよね。これは「かつての成功体験」であり、時代に即して変えていく必要があります。最近はトライ&エラーやスモールスタートで成長する企業も出てきましたし、成功体験から脱却するという視点は持ちたいものです。

酒井: アジャイルという点では、昨今ローコードツールも増えてきましたね。ジェネクサス・ジャパンでもローコード開発プラットフォーム「GeneXus」を提供しています。

諸橋: ローコードツールを利用すれば、要件からプログラムを簡単に生成できます。GeneXusは、ローコードでありながらスクラッチ開発と同様にエンタープライズシステムを構築できるという強みを持っています。大企業を中心としたお客さまの基幹システム開発に利用されている「エンタープライズローコード」ですが、もちろん小規模なシステム開発事例も多く持っています。

酒井: DXという文脈では、よりスキルを求められないノーコードツールの導入が多いですよね。

諸橋: そうですね。ノーコードツールは有用ですが、昨今では基幹システムとの統合が課題になっています。各部門がノーコードでシステムを構築した結果サイロ化が進み、うまく統合できないケースですね。GeneXusは、そういった場合でもノーコードの部分をAIによってローコード化することでスムーズに基幹システムと結合できます。

操作の簡易性を重視して、データベースやコードがオブジェクト化されて詳細を見られず、ブラックボックス化するローコードツールもありますが、GeneXusは書かれているコードなどはそのまま可視化します。操作は多少複雑になりますが、きめ細かい確認や調整ができる点が強みです。

内山: システムのブラックボックス化は「2025年の崖」の大きな原因です。先ほどの諸橋さんの事例にあった「生きたシステム」を作っていく上でも、可視化は重要なポイントですね。

諸橋: この点はAIを生かしてさらに強化する予定です。オブジェクトを読み込んであらゆる言語に変換できるようにしたり、エンタープライズ向けのローコードでありながら非IT人材でも使えるようにしたりといった世界観を描いています。

酒井: 現状、基幹システムの刷新といえば情シスやSIerが大勢関わる一大イベントですが、いずれはもっとコンパクトになりそうですね。

内山: そうなると、現場のニーズを基幹システムに取り入れやすくなります。多くの企業がシステムを塩漬けにせず、時代の変化に合わせて成長させられる未来が見えてきますね。

酒井: お2人の話を伺って、経営者がビジネスだけでなくITの視点を持つことの重要性、DX推進における課題を解決するローコードの可能性をあらためて感じられました。

内山: 経営層には「発言だけでなく行動もしていきましょう」と伝えたいですね。自ら触って試す、現場を後押しする、そして判断する。最近は生成AIも無料で使えるものがありますし、どんな小さなことでも行動を起こすのがDXへの近道ではないでしょうか。

諸橋: 日本企業のDX推進は、過去の慣習にとらわれすぎて真の変革にたどり着いていないと感じています。そのような中で、GeneXusによるローコードのアプローチおよび日々進化をしているAI技術は、大きな解決の一手になるはずです。

ビジネスの変化や進化のスピードが激しさを増す今、システム開発の方法もまた急速に変わろうとしています。いかにトライ&エラーを繰り返せるかが、生き残りの鍵になることは間違いありません。ビジネスとITが柔軟に融合した、いかなる変化にも対応できるシステムの開発を今後もGeneXusで支援していきたいですね。

酒井: この記事を読んで行動を起こす経営層、そして日本企業が増えるとうれしいですね。この先、さまざまなDXの成功企業を取材するのが今から楽しみです。本日はありがとうございました。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:ジェネクサス・ジャパン株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エグゼクティブ編集部/掲載内容有効期限:2025年3月13日