【第2回】日本のミドルは「頑張るな」:ミドルが経営を変える(2/2 ページ)

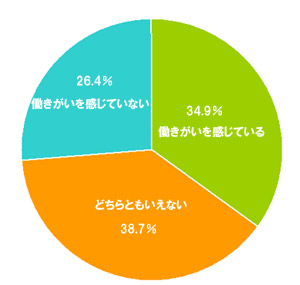

部長や課長をはじめとするミドル層の約6割が働きがいを感じていない。これが日本社会の現状だ。一体何がそのような状況をつくり出してしまったのだろうか。

いい職場をつくれないのは誰の責任か

現在も、主としてミドルを対象にした研修の講師などをさせていただくことがある。休み時間となれば携帯で何やら真剣に話し込む、あるいは講義中であっても(申し訳なさそうに)携帯を手に足早に中座する、といった光景は珍しいものではない。

のんびりと研修などに参加している暇はない。とにかく忙しい。これが今のミドルの偽らざる現実であろう。仕事量とともに、労働時間もますます長くなっている。仕事を家に持ち帰ることも多々ある*2。

とにかく忙しいのがミドルの現状だ。どれほど忙しくとも「働きがい」があるのであれば、それは良しとできよう。しかし悲しいことに、彼らは今の会社での仕事に働きがいを感じていないのである。全国のミドル(部課長、係長、主任)1000人を対象とした調査によると、今の会社で働きがいを「強く感じている」ミドルは約5%、「かなり感じている」ミドルは約3割とのことである*3。逆に言えば、ミドルの3人に2人はあまり働きがいを感じていないのである(図1)。

働きがいを感じていないミドルは、将来の夢や希望をもつことも少なく、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)も取れていない。こうした姿まで明らかにされている。

サラリーマンなんてそんなもの、と言ってしまえばそれまでである。しかし、あまりにも悲しい結果ではなかろうか。ただしここで、「もっと頑張れば、働きがいのあるいい職場、それがひいてはいい会社をつくることにつながる」などという幻想を持ってはいけない。「頑張らない」。これがミドルに求められる姿勢である。

お考えいただきたい。「働きがいのあるいい職場、いい会社」をどう実現するのか。これに責任を負っているのは誰か。ミドルではない。トップである。

*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 ***

*2小倉一哉『エンドレス・ワーカーズ−働きすぎの日本人の実像』日本経済新聞出版社 2007年

*3(財)企業活力研究所『企業内ミドルマネジメントが十分な役割を果たすための人材育成に関する調査報告書』 2008年3月

プロフィール

吉村典久(よしむら のりひさ)

和歌山大学経済学部教授

1968年奈良県生まれ。学習院大学経済学部卒。神戸大学大学院経営学研究科修士課程修了。03年から04年Cass Business School, City University London客員研究員。博士(経営学)。現在、和歌山大学経済学部教授。専攻は経営戦略論、企業統治論。著作に『部長の経営学』(ちくま新書)、『日本の企業統治−神話と実態』(NTT出版)、『日本的経営の変革―持続する強みと問題点』(監訳、有斐閣)、「発言メカニズムをつうじた経営者への牽制」(同論文にて2000年、若手研究者向け経営倫理に関する懸賞論文・奨励賞受賞、日本経営倫理学会主催)など。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ミドルが経営を変える:【第1回】モノ申す、経営トップに対して

ミドルが経営を変える:【第1回】モノ申す、経営トップに対して

ミドル層の衰退が叫ばれて久しい。「名ばかり管理職」など役職そのものを軽視するような言葉も登場している。果たして、ミドルの復権はあり得るのか? 新連載「ミドルが経営を変える」は、『部長の経営学』などの著書で知られる若手論客、吉村典久氏が企業経営におけるミドルのあり方に迫る。 あなたは部下の変化に気付いているのか?

あなたは部下の変化に気付いているのか?

社員の職離れを防ぐためには、彼らの欲求を満たしてあげる必要がある。たとえ卓越したコーチング技術がなくても、ちょっとした気付きさえあればうまくいくはずだ。 会社を変えた社員の声――富士ゼロックスが見つけた次の価値

会社を変えた社員の声――富士ゼロックスが見つけた次の価値

ITの飛躍的な発展は経済のグローバル化を加速させる一方だ。このうねりを乗り越えるために、富士ゼロックスが気が付いたものとは? そもそも何かがおかしい――役員が社内で長時間PC麻雀

そもそも何かがおかしい――役員が社内で長時間PC麻雀

Web2.0、はたまた3.0という時代に社内のインターネットによる情報収集を禁止している企業が、まだまだある。禁止か開放か、時代錯誤さえ感じるテーマから見えてくるものは、やはり企業風土の持つ重みだ。 企業変革には文化の共有と適切な報酬が不可欠――Autodeskのフェロー

企業変革には文化の共有と適切な報酬が不可欠――Autodeskのフェロー

経営や業務プロセスなどビジネス上で目に見えないものを「見える化」して、イノベーションを促進する企業が増えている。Autodeskではデザインスタジオから学んだ手法で社員のアイデアを可視化するという。