次世代メンテナンスのあり方:視点(3/3 ページ)

保全の対象である設備・インフラが時代とともに大きく進歩してきたように、保全方式も進化を遂げてきた。原始的で無駄の多い手法から、よりハイテクで効率的に進化してきた保全方式は、大きく3つの世代に区分される。

3. 次世代メンテナンスの導入戦略

以上のように、第三世代の保全体制の整備により、コスト、時間を大幅に削減できた事例は数多く存在するが、欧米と比較して日本企業は導入が遅れている。これは、オペレーターがメンテナンスのためのリソースを抱えてしまっていること、メーカーがオペレーターより弱い立場であり、メンテナンス方法の主導権を握れていないことが主要因となっている。

保全体制の見直しは、グローバルで競争に打ち勝てる強靭な経営体力を築き上げるために重要な要素であるため、日本企業は第三世代の保全体制導入に向けた戦略構築が必要な局面を迎えている。

保全体制見直しによって「高水準のLCC(ライフサイクルコスト」や「高い稼働率」、そして「高い運転品質」等が実現し得る。これらは、まさに保全方式が進化してきた目的そのものであり、保全の本質である。これらの要素に加え、保全体制の見直しは「新たなビジネスの柱」を獲得する契機となり得る。なぜなら、効率的な保全ノウハウは、それそのものに価値があり、パッケージ化・外販し、メンテナンスビジネスとして外注需要を取り込む余地があるためだ。

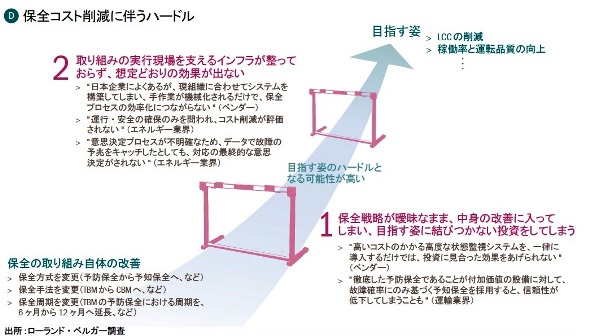

但し、目指す姿を設定しても、それを実現するためには超えるべきハードルがある。具体的には、保全の取り組み自体の改善に先立ち、「戦略面」及び「インフラ面」の見直しに目を向ける必要がある。

まず「戦略面」についてである。これは、目的に即して意味ある投資をするために重要な項目である。保全戦略が曖昧なまま中身の改善に入ってしまえば、目指す姿に結びつかない投資をしてしまう恐れがあるためだ。闇雲に高度な技術を導入すればいいという訳ではなく、「目指す姿」を実現するに当たって効率的な保全体制の改善が肝要である。

次に「インフラ面」についてだが、これは戦略を絵餅に終わらせず、論理のみならず現実としても効率的な保全方式を実現するに当たって重要な項目である。もしも取り組みの実行現場を支えるインフラが整っていなければ、例え戦略どおりに保全体制の改善を行ったとしても想定どおりの効果が得られない。どんなに素晴らしい保全方式を導入したとしても、それが結果として企業に恩恵をもたらさなければ意味がない。

では、どのように「戦略面」そして「インフラ面」の見直しを進めていくべきなのか。ここでは、各々に関して考慮すべきポイントや、具体的な実現方法のオプションについて述べていきたい。

まず、「戦略面」についてだが、効率的に投資するためには保全戦略の構築を経て、改善すべき内容を見極めていくことが必要である。

戦略の方向性策定の際に見極めるべき項目としては、大きく2つある。

1つ目は、LCCを最小化できる最適な保全方式の見極めである。そもそも、採用すべき保全方式は、部位、地域などにより大きく異なるため、それらを保全方式の決定に際して考慮することは、必須となる。それに加えてコストと信頼性のトレードオフ、全社としての戦略的観点、保全体制の全体最適の観点からも検討を行うことで、最適な保全方式を見極めることができるのである。

2つ目は、優先的に改善に取り組むべき部位・アイテムの見極めである。例えば、リアルタイム状態監視システムは、全アイテムに適用すると投資コストが跳ね上がるため、必要箇所を見極めて導入する必要がある。一方、アドホックな改善のみでは、全体最適な保全体制の構築には至れない。そのため、全体像を見渡し、部位・アイテム毎に改善に取り組む際の優先順位付けをすべきなのである。

このように慎重な検討を経た上での見直し・導入が必要となる保全方式であるが、RCMはこれを体系的に実施する一つのオプションであり、LCCを最小化する手法として多くの実績をもつ。RCMの実施手順としては、まず故障データを収集、重要度を判別し、故障発生過程や検知方法を整理する。次に機器の劣化・故障メカニズムを把握した上で対象機器を決定し、RCMを実施する。具体的には、故障の内容・影響・リスクを把握の上、各故障にリスク排除方法・故障確率軽減方法があるかを検討し、最適な保全方式・周期を決定する。そして、最終的に部品レベルでの最適保全方式を決定し、保全計画を策定、LCCの試算を行う。

RCMの導入によって期待できる効果としては、施設の稼働率・コスト効率の向上、故障・保全の知見集約、そして担当者のモチベーション・チームワーク向上などが挙げられる。

次に、「インフラ面」の見直しについて検討する。インフラ面でのハードルは、保全手法改革を行う上でのボトルネックとなる可能性が高い。また、改善の効果を実現するためには、現場を巻き込んでのインフラ見直しが必須である。

インフラ整備の際に見極めるべき項目も大きく2つである。

1つ目は、改善すべきインフラの見極めである。組織や制度などのインフラが、保全の取り組み改善を支える内容となっていなければ、それらを改善しない限り、保全体制見直しの効果を実現できない。組織、制度・評価、意思決定プロセス、データ管理などのインフラの見直しと、保全体制改善の取り組みが一体となってはじめて、保全体制見直しの効果が実現できるのである。

2つ目は、現場スタッフの協力を得るための配慮・工夫の見極めである。保全手法の改善が、現場の反発を招きやすいことは想像に難くないであろう。保全現場の代表者の中には、現場がデータを踏まえて適切に意思決定・判断できるか、大量のデータに埋もれてしまうのではないか、と懸念を示す声も多い。

事実、米国鉄道でのRCM導入プロジェクト参加者へのインタビューでは、現場スタッフのリテラシー欠如、現場の非協力が大きなハードルとして指摘された。現場の声を噛み砕くようなボトムアッププロセスを重視し、ポジティブなサイクルが回るインフラを構築することで、保全体制の見直しは円滑に進めることが可能となるのである。(図D参照)

以上、次世代メンテナンスの価値とその導入戦略について述べさせていただいた。次世代メンテナンスは、目指す姿を明確にして、戦略的に構築していくことで高いコスト削減効果を期待できる。日本企業は、既にメンテナンスリソースを社内に抱えてしまっていることから、ゼロベースで目指す姿を考え、新たな保全体制を構築していくことに二の足を踏むケースが多いが、今後のグローバルでの競争力確保のためには、保全体制の見直しは必要不可欠である。

次世代メンテナンスの導入により、日本企業の更なる競争力強化・成長力向上が実現されることを切に願っている。

著者プロフィール

中野大亮(Daisuke Nakano)

東京大学法学部を卒業後、米国系戦略コンサルティングファームを経て、ローランド・ベルガーに参画。

総合商社、鉄道・航空、産業機械などを中心に幅広いクライアントにおいて、事業戦略、成長戦略、全社ポートフォリオマネジメント、M&A/PMIなどのプロジェクト経験を豊富に有する。EPHTグループ(Engineered Product and

High-Tech)のコアメンバー。また、消費財やメディア・コンテンツの領域も得意分野とし、政府の主導するクールジャパンなどへの支援も行っている

Copyright (c) Roland Berger. All rights reserved.

関連記事

- Industry 4.0 10年後を見据えた発展途上の取り組み

- デジタルヘルスの本質を見極める

- ドイツに学ぶ中長期視点の経営

- ASEAN経済共同体(AEC)がもたらすインパクト

- 日本発のグローバルブランドを増やそう

- VUCAワールドを勝ち抜くために経営者は何をするべきか?

- 水素エネルギーの利用拡大を目指して

- ビジネスエントロピーの脅威

- 中国医薬品市場の鍵を握るマーケットアクセス

- ミャンマー市場の開拓

- 不確実な将来に打ち勝つ戦略マネジメント〜グローバル企業へ脱皮するための要諦〜

- 国民皆保険へと動き出したインドネシアヘルスケア産業の魅力と落とし穴

- 欧州メガトレンド

- インドネシアのeコマース市場 現状と参入のタイミング

- 中期経営計画のあるべき姿――大変革期における経営計画策定・実行のポイント

- 日系電機メーカーの中国との付き合い方

- 今こそ問われる新規事業開発の在り方

- 人口高齢化の企業経営への示唆

- 80億人市場に対する意識転換の必要性――新・新興国の実態と日本企業のチャンス

- 多極化する世界市場で勝てるブランドをつくる

- 新興国市場での成功の鍵――「FRUGAL」製品の可能性と落とし穴

- 日本企業を再成長に導く経営計画のあり方――10年後、20年後を見据えた自社のありたい姿を描くポイント