個別業界のトレンド変化

本章では、個別業界のトレンドを、(1)価値軸別業界動向の把握、(2)主要プレイヤーカテゴリ別動向の深掘り、の2ステップで分析していく。

(1)価値軸別業界動向の把握

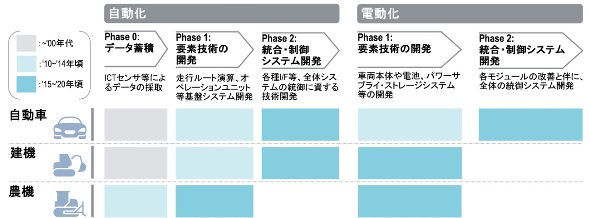

まず、前章で触れた主要な価値軸(自動化、電動化)について、各種OEMやサプライヤー別の特許件数・申請内容の変遷をみると、各業界がたどる、技術革新のステップが存在することが分かる。自動化・電動化で技術内容は異なるものの、大きくは

ステップ1:各種サプライヤー・ソフトウェア業者とOEMによる要素技術の開発

ステップ2:OEMと電子・電装メーカーを主体とした統合・制御システム開発

の順に進む。この中で、建機・農機は、分野により自動車を追従する形でのその技術開発が進んでいく傾向が見て取れる。農機・建機の技術開発トレンドの詳細については、次章以降で分析していく。

(2)主要プレイヤーカテゴリ別動向の深掘り

自動車OEM

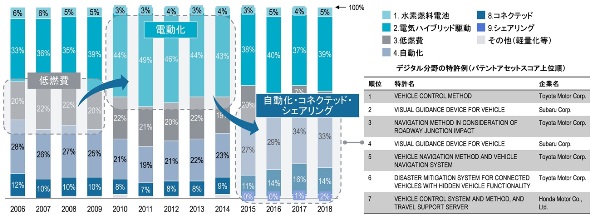

まず、上記トレンドの中でも、特に大きな役割を担う自動車OEMについて、リソース配分・注力分野の推移をみていく。自動車OEMは、〜’10年の低燃費から、’10年代前半は電動化、後半は自動化・コネクテッド等のデジタル分野にリソース配分をシフト。直近の特許出願内容からは、電動化においては、サプライヤーと開発分野をすみ分けている一方、デジタル化(自動化・Connected)の分野では、コア技術となるソフトウェア関連の分野で、ソフトウェア系企業に後れを取らないよう、特許取得を急ぐ傾向が垣間見える。

価値の中心がハードからソフトに移行していく業界の未来を見通し、常に高付加価値分野に重点を置き続けるという、自動車OEMの戦略が伺える。実際、トヨタも、2020年に「ソフトウェアファースト」を掲げ、SW企業への転換に取り組んでいる。

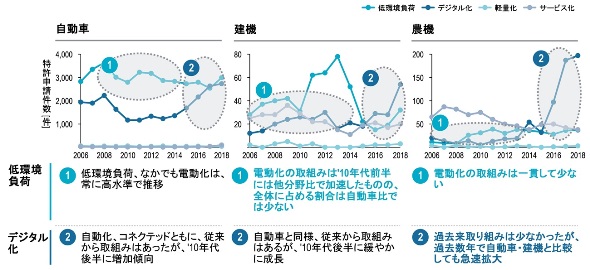

建機農機OEM

建機・農機の特徴として、自動車比での電動化の取組みの少なさ、農機でのデジタル化の後れを取り戻す直近の急成長などが挙げられる。実際に特許内容をみても、本章の1)で記載の通り、電動化は建機・農機ともに技術発展のステップ1(要素技術開発)、自動化は建機ではステップ2(システム統合)だが農機ではまだステップ1にとどまっている。

こういったトレンドの背景として、自動車と建機・農機の業界特性やマクロトレンドの違いがある。電動化については、CO2排出に占める建機・農機のシェアが必ずしも大きくないことから、自動車の電動を推し進めた法規制などの外部圧力が建機・農機では強くなかった点、自動車に比べて必要出力が大きく技術ハードルが高い点が挙げられる。

自動化・コネクテッドは、危険作業や盗難等の業界課題に対応すべく建機では早くから進展していた一方、農機では過去1~2年で急速に進展している。これは大手メーカーが’10年代前半から進めていた必要データ蓄積の取組みが一定完了し、自動化技術開発の本格化に舵切りをした点に加え、農林水産省のスマート農業支援などの政策も当該分野の急成長を後押ししているものと考えられる。

他方、建機・農機においても、今後の環境規制強化への対応や騒音等の業界課題の解決のため、自動車でみられたような電動化・自動化が順次進んでいくと想定される。こういった未来を見据えた研究開発・投資が、将来的な競争優位性を築くカギとなるであろう。

次回、本シリーズの最終回となる第3回レポートでは、第1回で紹介した企業ランキングの上位企業について、各社の全社方針・研究開発戦略とも照らしながら、各企業の特許数・分野の変遷や、パテントインパクト/アセットスコアからみる有力技術を読み解いていく。

(1)2000-2019年の20年間に国内で出願された特許のうち、9の価値にひもづく特許が母集団。約14万件の特許が分析対象

(2)アスタミューゼが独自に開発した特許競争力評価手法。対象母集団(各技術分類定義、市場/事業分類定義)毎に、他社への技術的脅威、権利の地理的範囲、権利の時間的範囲の観点から、対象となる企業の特許1件1件の特許競争力をスコア化・偏差値化した「パテントインパクトスコア」を算出。さらに、「パテントインパクトスコア」毎に特許の余命を乗じた「パテントアセット」を企業単位で集計することで、「トータルパテントアセット」を算出

著者プロフィール

ローランド・ベルガー(Roland Berger)は、1967年に設立された、ドイツの伝統とヨーロッパを起源とする唯一のグローバルコンサルティング・ファームです。パートナーによる独立した運営で、世界35カ国の51地域に3,000人のスタッフを擁しています。Entrepreneurship(起業家精神)、Excellence(卓越性)、Empathy(共感)という3つの価値観を原動力とし、現在および未来の重大な課題に対応するための最高水準の専門知識及びサービスを世界中で提供しています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- 脱炭素に貢献するスマートモビリティ領域分析および同領域の日本企業分析 第1回

- Employee Experience (EX)の向上を通じたサステナビリティ経営

- エンタメ業界に学ぶ技術戦略の要諦

- 顧客価値創出へのAIの貢献

- 韓国エンタメ業界に学ぶグローバル成功の鍵

- 競争環境を勝ち抜くためのDXによる標準化・差別化の進め方

- 建設DX有力スタートアップ破綻からの示唆――旧来型産業DXのワナとカギ

- 未来志向の経営を支援するDX

- DXを成し遂げる人材・組織のあり方

- 自動車OEMに求められるもう一つのDX

- 量子コンピューティングがもたらす未来〜ユースケースの実現ステップと業界インパクト〜

- HRテックを活用したニューノーマル時代に必要な組織・働き方改革

- モビリティを構成する5つのエコシステム

- 来たるべきマイクロモビリティ社会の未来〜先行するグローバル事例からの示唆〜

- 物流ビジネスにおけるインフラボーナスの重要性

- 縦割り・タコつぼ打破のための9か条

- バズワードに終わらせないBeyond MaaS

- データ駆動型経営の現在地と未来(後編)〜企業変革力(DC, Dynamic Capability)強化に向けて〜

- データ駆動型経営の現在地と未来(前編)〜DIDM(Data Informed Decision Making)とKKD〜

- 自動車業界スタートアップをスケールする〜従来エコシステムとの融和に向けて〜

- 脱炭素社会をシナリオプランニングする〜ESGロードマップ構築に向けて〜

- 構造不況の地域銀行 再編の先に見据えるべき姿〜地域情報プラットフォーマーの道〜