「カスタマー・ハッカー」コンセプト――「モノ売り」脱却への道:視点(3/3 ページ)

質の高いものを開発し、つくりこみ、ふんだんに機能を揃えて販売する。この日本の製造業のモデルはジリ貧だ。生き残るためには新しいビジネスモデルを恐れずに挑戦すること。

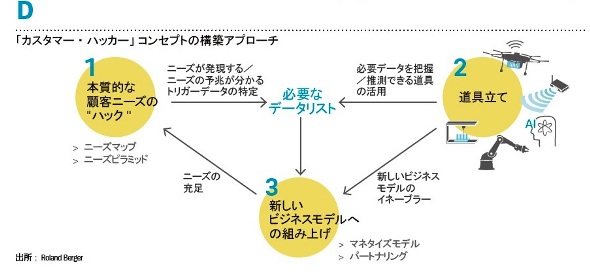

4、「カスタマー・ハッカー」コンセプトの導入及び構築方法

あなたの会社がメーカーであればなおさら、こういったコンセプトを考えるべきである。 なぜなら、これからのメーカーは「モノ売りから脱却し、顧客のビジネスパートナーとしての地位を確立」すべきであり、「従来よりもはるかに高い参入障壁構築による、顧客の囲い込み、収益の多様化」 を目指すべきであり、また 「顧客ニーズ、技術進歩、競合他社の取り組みから考えて絶好のタイミング」だからだ。

このコンセプトを具現化するには、本質的な顧客ニーズの"ハック"+道具立て+新しいビジネスモデルへの組み上げ、この3つをうまく最適化することにある。(図D参照)

「本質的な顧客ニーズの "ハック"」

すでに分かっているよ、と言う方々も多いであろう。日々顧客に接しているのであるから。しかし果たしてそうだろうか。 既存の価値提供領域の中で、四苦八苦していることが多いのではないだろうか。

既存領域のその向こうに思いをはせたとき、本当に顧客が求めているものはなんだろうか。 それを適切に切り取ろうとした場合、どんな本質的な顧客ニーズ "群"があらわれるだろうか。

これまで紹介したカスタマー・ハッカー事例は、必ずしも「本質的な顧客ニーズ」から出発したものばかりではない。KOMTRAXは、保守や運転指導サービスをはじめから意識して導入されたものではない。泥棒されないためだった。あるいはGPSやセンサーと言った道具があるからなにかすごいことができるんじゃないか、という発想だった。しかしそれが発展し、いまやスマートコンストラクションという新しい高みにまで上ってきている。

道具立てがさまざまに出てきているいまだからこそ、本質的なニーズから出発すべきだといいたい。「工期の短縮」「収量の最大化」などという、メーカーからは飛んだ発想を現実的に考えていくべきだ。

「道具立て」

そしてそのニーズにおいて、どんな情報を取得すれば、ニーズ顕在化ポイントが分かり、その情報を取得するには、どんな道具立てを活用すればいいのかを考える。 同時に、そのニーズを満たすには、どのような道具立てを活用すればいいのかを考える。(図E参照)

いまや道具立ては豊富だ。自社マシンに取り付けるべきものもあれば、それとは別に独立的に活用できるものもある。そしてそれは自前主義的である必要はない。

「新しいビジネスモデルへの組み上げ」

本質的なニーズと必要な情報を特定し、そのための道具立ても揃え、ニーズを充足するしかけを整えた。そのあとは、どのようなマネタイズモデルを組み上げるか、である。これにはいくつかのパターンがある。

例えば、次世代メンテナンスの世界ですでに一部実現されているように(視点106号:次世代メンテナンスのあり方参照)、製品販売+メンテナンスの両方で受注する形態や、アベイラビリティペイメント(稼働可能時間に対する課金)のような形もありうる。 航空業界のエアロエンジンのように、Paid By The Hourのような実際に稼働した時間に対して課金するというモデルもある。

これらは、センサーなどによって故障タイミングが分かったり、製品を壊れにくくする方法が分かったりするとさらにメンテナンスコストが下がるため、より利益を享受できるマネタイズモデルである。

また KOMATSUのように、当該サービスによって顧客のコストを低減させることができれば、それに応じて低減インパクト額を折半するという形もある。あるいは、このサービスで得られたデータを他社販売・コンサルティングするという形も想定できる。

こういったマネタイズモデルと同時に、他社活用をどのように行うかについてもビジネスモデルを組み上げる際には重要である。自社にはない機能を洗い出した上で、適切なパートナーリスト候補を挙げ、組みやすい相手を選定するのである。

5、おわりに……新しいビジネスモデルを恐れない

ローランド・ベルガーでは現在、とある製造業のクライアントとともに「カスタマー・ハッカー」コンセプトの具体的なサービスモデルを構築中である。

本質的な顧客ニーズ、道具立て、ビジネスモデル、そして必要なパートナー選定も含めて、二人三脚で推進中だ。そのときに重要なのはやはり「本質的な顧客ニーズの "ハック"」で筋のいいオプションを構築できるかである。

ここが信じられなければ絵に描いたもちになる。時間をかけて、慎重かつ大胆に、発想を広げていかなくてはならない。そのためには顧客のニーズマップを丹念につくっていくことが大事だ。「顧客の顧客」のことを知る必要があるのだ。

大きな難関は、新しいビジネスモデルに取り組むことに対する抵抗感・恐れをいかに取り払っていくかである。このまま成り行きで進んだ場合の「ホラーストーリーの提示」や、このビジネスが生み出すであろう 「想定事業規模の提示」などは、当然一助にはなろう。

しかしなによりも、「新しいことに対する挑戦」の高揚感を関係者に味わってもらうことが一番なのではないかと、筆者は思う。

日本のメーカーが世界の舞台で新たなステージに立つことを、心から切望している。

著者プロフィール

中野大亮(Daisuke Nakano)

ローランド・ベルガー パートナー

東京大学法学部を卒業後、米国系戦略コンサルティングファームを経て、ローランド・ベルガーに参画。

総合商社、鉄道・航空、産業機械などを中心に幅広いクライアントにおいて、事業戦略、成長戦略、全社ポートフォリオマネジメント、M&A/PMIなどのプロジェクト経験を豊富に有する。EPHTグループ(Engineered Product and High-Tech)のコアメンバー。また、消費財やメディア・コンテンツの領域も得意分野とし、政府の主導するクールジャパンなどへの支援も行っている。

Copyright (c) Roland Berger. All rights reserved.

関連記事

- 日本型インダストリー4.0+α お客様起点の付加価値創出への道筋

- ASEAN経済共同体(AEC)の発足と存在感を増すASEANコングロマリット企業

- TPP/IoT時代を生き抜く「農業4.0」のすすめ

- Logistics 4.0――物流ビジネスにおける新たなイノベーション

- 日本型インダストリー4.0 における現場マネジメント

- 中途半端で曖昧なデジタル戦略からの卒業

- AECがもたらすASEANヘルスケア産業の未来

- 次世代メンテナンスのあり方

- Industry 4.0 10年後を見据えた発展途上の取り組み

- デジタルヘルスの本質を見極める

- ドイツに学ぶ中長期視点の経営

- ASEAN経済共同体(AEC)がもたらすインパクト

- 日本発のグローバルブランドを増やそう

- VUCAワールドを勝ち抜くために経営者は何をするべきか?

- 水素エネルギーの利用拡大を目指して

- ビジネスエントロピーの脅威

- 中国医薬品市場の鍵を握るマーケットアクセス

- ミャンマー市場の開拓

- 不確実な将来に打ち勝つ戦略マネジメント〜グローバル企業へ脱皮するための要諦〜

- 国民皆保険へと動き出したインドネシアヘルスケア産業の魅力と落とし穴

- 欧州メガトレンド

- インドネシアのeコマース市場 現状と参入のタイミング

- 中期経営計画のあるべき姿――大変革期における経営計画策定・実行のポイント

- 日系電機メーカーの中国との付き合い方

- 今こそ問われる新規事業開発の在り方

- 人口高齢化の企業経営への示唆

- 80億人市場に対する意識転換の必要性――新・新興国の実態と日本企業のチャンス

- 多極化する世界市場で勝てるブランドをつくる

- 新興国市場での成功の鍵――「FRUGAL」製品の可能性と落とし穴

- 日本企業を再成長に導く経営計画のあり方――10年後、20年後を見据えた自社のありたい姿を描くポイント