コロナ禍の影響で多くの企業が苦しんでいる。特に、不要不急のモノやサービス、インバウンドに頼っていた化粧品などの市場、移動を伴う旅行や大人数での外食など影響の裾野は広い。

他方、コロナ以前より消費者の価値観変化に伴い、消費の在り方は確実に変化の兆しをみせていた。令和の今日、私たちの日常はモノであふれている。昭和の消費をけん引した物質的な欲求に基づいた消費は減りつづけ、むしろモノを大事にして消費を減らす機運も生まれている。身の回りの生活用品を最小限にして生活するミニマリストが、本としてベストセラーなるような時代である。消費者にとって、単なるモノはあきらかに充足しきっている。

一方で、消費者に不足しているものもある。それは、生きる意味や人生の意義のような精神的な充足である。現代の消費者は、ストレスがたまりやすい日常生活において、心を満たされることを求めている。例えば、アウトドア、スポーツ、読書、ヨガなどがその代表例だ。ただ、心が満たされる手段、コンテクストは人により異なる。従って、モノの消費ニーズを喚起するためには、個人に買ってもらえる理由や意味を作ること、すなわちコンテクスト消費が重要となる。

それでは、コンテクスト消費を喚起していくうえで、企業が今考えなければならないことは何か。大きく2つある。

第1に、パーソナライズである。個人のコンテクストにつなげる上で、ブランドのコンセプトや製品そのものに意味を感じてもらうことは簡単ではない。機能的価値の差別化を追い求めた結果、多くのブランド・商品が同質化にあえいでいるからだ。明日から急に独自のコンテクストや世界観を創ることは現実的ではない。

他方、マーケティングやセールスに、パーソナライズを持ち込むことで、消費者に購入する理由となるコンテクストを感じてもらうことはできる。実際、昔ながらの優秀な販売員は、個々人の好みを把握し、誕生日や記念日なども把握し、その販売員から買ってもらうコンテクストを作るような提案を行うことで消費につなげていた。このようなパーソナライゼーションは、デジタルとビッグデータによって、日進月歩で進化している。

例えば、パーソナライズされたプロモーション、ECのUI/UXのパーソナライゼーション、AIを活用したレコメンデーション、ユーザーによって価格を変えるダイナミックプライシングなどがその代表例だ。デジタル化は、コンテクスト消費に対応するためにも必要なのだ。

第2に、社会共通のコンテクストに訴求することである。価値観、すなわちコンテクストの多様化が進む一方で、社会課題として多くの人が認識していることは、人々の共通のコンテクストになりうる。その代表例としては、サステイナビリティやダイバーシティがあげられるが、今回はサステイナビリティを紹介しよう。

例えば、海外では既に「#ボイコットファッション運動」のように環境負荷が高い既存のファッション産業を否定する消費者運動が、若者を中心に盛り上がりつつある。サステイナビリティは、ミレニアルやZ世代共通のコンテクストだ。

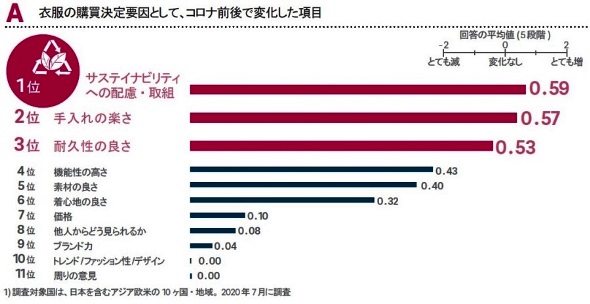

加えて、足元で人々の生活を脅かしている新型コロナウイルスは、この変化を増幅している。弊社がグローバルで行った、新型コロナウイルスの人々のライフスタイルや価値観に対して与えた影響の調査によれば、コロナ前後において衣服の購買決定要因として最も強まった項目は「サステイナビリティに対する配慮」であった。(図A参照)

図は今回調査した国・地域において、衣服の購買決定要因として、コロナ前後において高まったものを大きいに順に並べたものである。「サステイナビリティへの取組・配慮」「手入れの楽さ」「耐久性の良さ」といったサステイナビリティに関する項目が軒並み上位に来ている。

さらには、「サステイナビリティへの取組・配慮」のみを国別に分析すると、1位は日本であり、2位3位には新型コロナの影響が大きかったフランス、スペインといった国々が並んだ。欧米に比べると、新型コロナによる影響を比較的抑えられている日本でこのような結果が得られたことは、興味深い結果だ。

もはや、日本を含めた世界の消費者が、サステイナビリティを消費行動の中で考え始めているのは間違いない。当初5〜10年かけて起こると思われた消費者の変化は、コロナにより一気に加速化したのだ。

このように、多様化する価値観と従来型の資本主義経済が曲がり角を迎えている現在では、消費を喚起するうえで「コンテクスト」が重要となる。ブランドそのものが個人のコンテクストを想起するレベルの独自性があることが望ましいが、全てのブランドがそのようなアプローチをとることは現実的ではない。

デジタルを活用してパーソナライゼーションを行い個人のコンテクストを感じさせるか、そして、サステイナビリティやダイバーシティのような社会共通のコンテクストを訴求していくか、企業の迅速な対応が求められている。

著者プロフィール

福田稔(Minoru Fukuda)

慶應義塾大学商学部卒業、欧州IESE経営大学院経営学修士(MBA)、米国ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院MBA EXCHANGE修了。電通国際情報サービス(ISID)を経て現職。消費財、小売り、ネットサービス等のライフスタイル領域を中心に、グローバル戦略、ビジョン策定、ブランド戦略、D2C、デジタル化推進等の立案・実行に豊富な経験を持つ。また上記領域にて、スタートアップ、PEファンド、官公庁に対する支援も豊富。近著に「2030年アパレルの未来 日本企業が半分になる日」(東洋経済新報社)

Copyright (c) Roland Berger. All rights reserved.

関連記事

- 保有技術・保有アセットを生かしたユーザー目線での事業作り

- Value Webの衝撃――Value Chainからの大変化

- 経営者と投資家の結節点としてのIR〜戦略レンズと財務レンズで企業を視る〜

- 社会アーキテクチャの中で自社がかなえる生活者の幸せの愚直な追求

- アフターコロナに急展開するASEAN食品Eコマース

- 生活者起点で捉えるスマートシティ3.0〜スマートシティからサステナブルシティへ〜

- サステナビリティ経営を4類型で捉える〜気候変動が企業戦略に突き付ける不可逆進化〜

- PMOのポテンシャルを最大化する〜いかにして変革プログラムを成功に導くか〜

- COVID-19後に押し寄せる3つの大波〜物流・人流・金流の進化を読み解く〜

- “協調型リスクマネジメント”への発展的進化の必要性

- コーポレート本社の存在意義を再考する〜投資家視点でDXとイノベーションを先導せよ〜

- eVTOL 自動運転に見る新しいモビリティー事業化のカギ

- 情報銀行がもたらす生活者主権エコノミー〜個人データ駆動型「推測ゼロ」社会の実現〜

- カーブアウトM&Aを成功に導く4要点 〜スピンオフ・インデックス変調を超えて〜

- サプライウェブ――新たなプラットフォームビジネスの可能性

- 次世代サプライチェーンマネジメントによる全体最適の拡張

- もうひとつのMaaSがもたらす製造業の構造変化〜データ駆動型B2Bシェアリング経済の台頭〜

- 非金銭価値の流通するトークンコミュニティー〜評価経済社会で輝く仮想通貨〜

- 新規事業におけるプライシングの考え方

- 市場で勝ち続ける新規事業を創るには〜事業仮説構築のポイント