企業変革の要諦:オペレーティングモデル(後編)〜典型4症例を踏まえた再構成の4ステップ 〜:視点

オペレーティングモデルの再構成が求められる代表例は、買収後のケイパビリティ統合だ。企業は、異なるオペレーティングモデルから成る広範な事業ポートフォリオを抱えることになる。

(前編より続く)

PMIにおける典型4症例

オペレーティングモデルの再構成が求められる代表例は、買収後のケイパビリティ統合(PMI, Post Merger Integration)だ。企業は、異なるオペレーティングモデルから成る広範な事業ポートフォリオを抱えることになる。そして多くの場合、「DNA維持」の名の下、被買収事業のオペレーティングモデルが温存される。結果、経営は複雑化、一貫性ある戦略の実行は困難となり、数値計画は脱線の連続、統合効果を逸失する。顧客、取引先、社員といったステークホルダーの離反も加速する。

ケイパビリティ統合における典型的な4症例を紹介する。

顧客接点の分散

買収は事業間シナジーとバリューチェーン最適化を期待して実行される。計画通りなら顧客体験は劇的に向上するはずだ。しかし、不十分なPMIは真逆の結果をもたらす。独立した複数組織に顧客接点が分散、クロスセル機会を失うどころか、ワンストップソリューションには程遠い顧客体験、不均質なサービスが横行する。

拠点配置の分散

買収は各機能拠点の増加、ひいては機能や役割の拠点間重複をもたらす。本来、この重複はPMI段階で再整理されるべきだが、被買収事業に対する遠慮から放置されることも少なくない。ローランド・ベルガーの経験では、平均20〜25%の拠点削減機会がここに眠る。中途半端な規模で分散配置された拠点は、管理が難しいだけでなく非効率で高コスト。有能な経営人材や技術者を引きつけることも困難だ。経験の浅い人材に委ねられた拠点は、ますます縮小均衡のわなにはまっていく。

標準化の不在

成功企業は、業務プロセスを標準化して規模と範囲の経済性を享受する。しかし、多くの買収では被買収企業の業務プロセスが標準化されずに維持される。調達業務はその典型。事業間で調達機能が統合されず、拠点単位の調達戦略が必要以上に残存し、仕入先の重複や原材料費の高止まりを招く。調達業務は、PMIの一丁目一番地。ローランド・ベルガーの経験では、調達業務の「適切な」標準化と集約化により、平均5〜10%の短期的な調達コスト改善機会を見込む。

曖昧な管理指標

正しい経営判断には、製品グループ損益の「見える化」が不可欠だ。しかし、多くの損益管理は拠点損益の「見える化」にとどまる。拠点横断的な製品グループ損益が見えない。相互関連性の薄い製品グループを合算した拠点損益が、経営判断を見誤らせる。拠点損益を最大化しようとするあまり、生産稼働益が優先され、過剰在庫や非効率な生産ラインの維持につながる例すらある。サプライチェーンEnd to Endでの製品グループ損益の「見える化」は、ケイパビリティ統合効果刈り取りの橋頭堡(ほ)だ。

オペレーティングモデル再構成の4ステップ

トップダウンのTOM策定

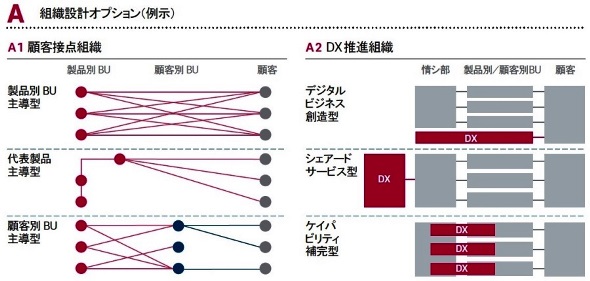

オペレーティングモデル再構成の必要性を経営層が強く認識し、目標とするオペレーティングモデル(TOM, Target Operating Model)を策定する。例えばPMI。顧客接点の分散をどう解消するか。製品別事業ユニット(BU)を前提に代表BUに顧客接点を集約するか、顧客別BUにくくり直すか。(図A1参照)

あるいはDX。一口にDXと言っても、デジタルビジネスの創造なのか、顧客体験の再構築なのか、業務のデジタル化なのか。採るべきオペレーションモデルはおのおの異なる。組織構造ひとつとっても、高度な専門性をもつCDO(最高デジタル責任者)が主導するDX専門組織(あるいはDX子会社)を組成するのか、SSC(Shared Service Center)」と位置付けて事業部門や情報システム部門を支援するのか、事業部門や情報システム部門に入り込みケイパビリティを補完するのか、選択肢はさまざまだ。(図A2参照)また、トップダウンTOMには期待効果と潜在リスクの定量化が必須。確固たるファクトに基づくベースケースが全ての出発点だ。

ボトムアップのTOM検証

次に、主要な機能拠点によるTOMの検証。今後の変革リーダーたる中核人材とのワークショップを通じ、TOMを具体化する。定量分析を精緻化、ベースケースに加え、到達可能なストレッチ目標を設定すると同時に、潜在リスクへの対応策を講じておく。

実行計画の策定

TOMは人材管理にも斬り込む。さまざまなステークホルダーを幾つかのコミュニケーション対象群に分類、適切なチャネルを通じ、適切なメッセージを発信する。各対象群の主たる関心事を見極めたうえで、入念なコミュニケーション計画の作成が必須だ。

実行とモニタリング

いよいよ、戦略の実行。複数のパイロット拠点で事前に概念実証(PoC)を実施、TOMを微調整しておくことで変革の受容性は大きく高まる。モニタリング指標の設計も、経営層が適時適切な対策を採るための重要な要素だ。TOM導入による損益影響、キャッシュフロー影響、人員影響は、週次でトラッキングされなければならない。

顧客企業のDXを支援するAdobe。自社のDXに即したTOM(“DDOM, Data Driven Operating Model”)導入にあたり、社内全部門が参照するデータベース構築にとどまらず、顧客体験価値を測定する新KPIを定義。各KPIのオーナーを明確化。結果、顧客体験価値向上に直結するモバイルアプリの見極めやオンライン販促の最適化につながったという。素人は戦略(だけ)を語り、玄人はオペレーティングモデルを(も)語る。典型4症例を他山の石としたい。

著者プロフィール

田村誠一(Seiichi Tamura)

ローランド・ベルガー シニアパートナー

外資系コンサルティング会社において、各種戦略立案、及び、業界の枠を超えた新事業領域の創出と立上げを数多く手掛けた後、企業再生支援機構に転じ、自らの投融資先企業3社のハンズオン再生に取り組む。更に、JVCケンウッドの代表取締役副社長として、中期ビジョンの立案と遂行を主導、事業買収・売却を統括、日本電産の専務執行役員として、海外被買収事業のPMIと成長加速に取り組んだ後、ローランド・ベルガーに参画。

Copyright (c) Roland Berger. All rights reserved.

関連記事

- 企業変革の要諦:オペレーティングモデル(前編)〜 「20:マイナス20の法則」とPOLG 〜

- EV充電ステーション収益化に向けた2つの鍵〜価格弾力性の見極めと事業モデルの選択〜

- モノが売れない時代に鍵となる“コンテクスト消費”とは

- 企業変身を妨げる6つの壁を超克する〜変化を味方に “Change is the New Normal”〜

- 保有技術・保有アセットを生かしたユーザー目線での事業作り

- Value Webの衝撃――Value Chainからの大変化

- 経営者と投資家の結節点としてのIR〜戦略レンズと財務レンズで企業を視る〜

- 社会アーキテクチャの中で自社がかなえる生活者の幸せの愚直な追求

- アフターコロナに急展開するASEAN食品Eコマース

- 生活者起点で捉えるスマートシティ3.0〜スマートシティからサステナブルシティへ〜

- サステナビリティ経営を4類型で捉える〜気候変動が企業戦略に突き付ける不可逆進化〜

- PMOのポテンシャルを最大化する〜いかにして変革プログラムを成功に導くか〜

- COVID-19後に押し寄せる3つの大波〜物流・人流・金流の進化を読み解く〜

- “協調型リスクマネジメント”への発展的進化の必要性

- コーポレート本社の存在意義を再考する〜投資家視点でDXとイノベーションを先導せよ〜

- eVTOL 自動運転に見る新しいモビリティー事業化のカギ

- 情報銀行がもたらす生活者主権エコノミー〜個人データ駆動型「推測ゼロ」社会の実現〜

- カーブアウトM&Aを成功に導く4要点 〜スピンオフ・インデックス変調を超えて〜

- サプライウェブ――新たなプラットフォームビジネスの可能性

- 次世代サプライチェーンマネジメントによる全体最適の拡張