第3回若手が辞めにくい職場のつくり方:Z世代の早期離職は上司力で激減できる!(1/2 ページ)

大手企業400社以上で「上司力(R)研修」を提供するFeelWorks代表取締役の前川孝雄氏は、大企業で深刻化する若手の早期離職の予防に向けて「Z世代の早期離職は上司力で激減できる!」(2024年4月)を発行した。そこでZ世代の若手部下の育成マネジメントについて3回に分けてつづってもらう。

少子高齢化と人口減少がハイスピードで進む中、若手の人材不足と獲得競争が激しさを増しています。新卒大卒者の求人倍率は、コロナ禍の影響で一時は下がったものの、一気に回復基調です。第二新卒など転職市場でも、若手人材の売り手市場傾向は高まるばかりです。

並行して各企業が頭を悩ませているのが、早期離職の増加です。叫ばれて久しい大卒入社の「3年・3割離職」傾向は、30年来ほぼ変わらないのですが、企業規模別に見ると、中小企業より大企業の離職傾向に拍車がかかっています。

若手向け転職サービスの利用状況を見ても、企業間の人材引き抜き合戦が激化しています。かつては、転職希望者が企業情報を閲覧し応募していました。また、職場の人間関係、仕事がきついなどネガティブな理由も目立っていました。

しかし、今では企業側が転職希望の登録者を閲覧し、本人にアプローチするスカウト採用が台頭。代行する人材ビジネスも活況。転職を今すぐ考えているわけではない活躍層にも、さまざまなスカウトが届くようになっているのです。またリファラル採用と呼ばれる、知人友人など人づての紹介による転職もインターネットによって増えています。

成長意欲の高い優秀な若手ほど、魅力的なオファーを提示されれば気持ちも揺らぐものです。皆さんも、転職サービスのCMをよく見かけると思いますが、若手人材やホープ人材については、質の異なる売り手市場傾向に転じているのです。

そうした中で、近年は「働きがいが得られない」との理由で転職を決断する若手も増えています。この厳しい人材獲得競争の下で、どうすれば若手の離職を止めることができるのでしょうか。賃上げや福利厚生の充実、労働時間短縮、フレックスタイム制やリモートワークの整備拡充、休暇取得促進など「働きやすさ」をできるだけ高めることが重要なのでしょうか。また、そのことによって「働きがい」を増進することができるのでしょうか。この点を考察しましょう。

働きやすさではモチベーションは高まらない

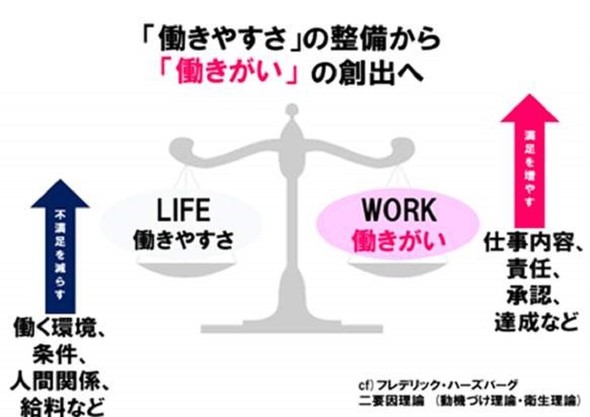

「働きやすさ」と「働きがい」の関係を理解するためには、アメリカの心理学者F・ハーズバーグの「動機づけ・衛生理論」が参考になります。ハーズバーグの主張を整理すると、「働きやすさ」とは働く環境や労働条件、人間関係、給料などで、これらは「衛生要因」とされています。

「衛生要因」を向上させることで、働き手の不満は減少します。しかし、仕事の満足度すなわち「働きがい」を増すことにはなりにくいのです。

そして、仕事の満足を増すためには、仕事そのものの内容、任される責任、上司や仲間からの承認、仕事の達成感などが大切で、これらを「動機づけ要因」としました。つまり、「働きやすさ」と「働きがい」は同じ延長線上にはなく、「動機づけ要因」を意識して追求していかなければ「働きがい」は得られないのです(【図表】参照。ハーズバーグの理論を基に著者が作成)。

つまり、働きがいが感じられない若手に、いくら賃上げや勤務条件を充実させても、引き留めの決定打にはなりにくいのです。任せる仕事の意味や意義、担ってもらう責任意識、目標達成を通じた成長実感こそが離職防止にもなります。

また、衛生要因については人事や経営の采配で決まるものですが、動機づけ要因については、上司のマネジメントそのものとも言えます。しかし、上司が「働きがいが大事だ」「働きがいを持て」と上から押し付けて高まるものではありません。働きがいは外から与えられるものではなく、本人自身が内側から感じるものだからです。したがって「一緒に働きがいを大切にしていこう」「一緒に創っていこう」と呼びかけつつ環境を整えるのが、望ましい上司の姿勢です。

一方で、働き手の側の心構えとしても、働きやすさばかりを指向しては、働きがいを得ることは難しいと自覚させることも大切です。自分はいかにすれば働きがいにつながる働き方ができるのかを自身もしっかり考え、働き方とキャリアを展望していくことが必要です。より高い報酬を求めて転職を繰り返すだけでは、一生磨き続けたいと思える仕事=ライフワークを得ることは難しいでしょう。

上司が若手社員に働きがいについて説き、共有していく際には、仕事を進める上での「思い」と「思いやり」に留意し、大切にしようと呼びかけることをお勧めします。どういうことか、順に説明しましょう。

新入社員の仕事への思いを大切に育む

ここで言う「思い」とは、その仕事を通して顧客や社会に対しどのような価値や満足を提供していきたいかという、仕事への「思い」です。

働くことを考える際には、どれだけ収入が得られるか、福利厚生や労働条件はどうかなど、経済的要素への関心が前に出ます。それ自体は大事なことですが「働く喜び」の面から仕事を捉えると、自分の仕事がいかに人や社会のために役立ち、他者に喜びや満足を提供できているかがとても重要です。これは、前項の「動機づけ・衛生理論」でも見た通りです。

働いて得られる報酬・対価とは、平易に言えば相手(お客様)からの「ありがとう」(感謝)です。給料とは、本来、仕事が人の喜びや助けになっているからこそ、その結果として得られるものです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- アサヒ飲料初の女性社長、近藤氏が会見 システム障害の影響からの回復に意欲

- 五輪ゴールラインで1秒間に4万枚の画像撮影 公式記録を担う時計のオメガ、タイム計測も

- 絵画の傾きを皆で調整するな! 鳥瞰力で推進するリーダー - 村田製作所 楠本氏

- ビジネスアナリシスを現場に根付かせる――IIBA日本支部「BABOK勉強会」8年の実像と変化

- 日本とアジアの植物文化を編み直す拠点「大多喜有用植物苑」が千葉にオープン

- 「頑張りすぎるリーダー」ほどチームを停滞させる? 「自己犠牲」が主体性を奪うメカニズムとは

- 第47回:孫正義氏から怒られて気がついた、経営幹部が果たすべき本当の役割とは

- 災害支援でコンビニの役割拡大 衛星通信やドローン導入、太陽光や蓄電池も常備

- 植物と景色が調和する「PARADISE 大手町店」がグランドオープン

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授