データドリブン経営には標準装備すべき仕組みとデータ活用のための体制づくりが不可欠――ITR浅利浩一氏:ITmedia エグゼクティブセミナーリポート(1/2 ページ)

DXを推進する多くの企業が、一貫性のあるデータを活用するデータドリブン経営を欠かせざる目標としている。そのためには、決別すべき従来の価値観や、逆に標準装備すべき仕組みもある。

アイティメディアが開催したオンラインセミナー「ITmedia DX Summit Vol.20」の基調講演に、アイ・ティ・アール(ITR)プリンシパル・アナリストの浅利浩一氏が登場。「データドリブン経営の実現に向けたビジネス基盤の確立」と題して講演した。

基幹系システムのクラウド化を課題としている企業はこの数年が勝負

ITRが毎年実施している「IT投資動向調査」の2001年〜2023年におけるIT投資インデックスの経年変化を見ると、コロナ禍を乗り越えた2021年以降にIT予算は増額傾向が継続し、2006年度に記録した最高値に近づいている。今後さらにIT投資を伸ばしていくためには、ビジネスそのものにデジタルを活用し、DXの推進、システムの近代化、デジタルデータの拡充を実現できる仕組みに変革することが重要になる。

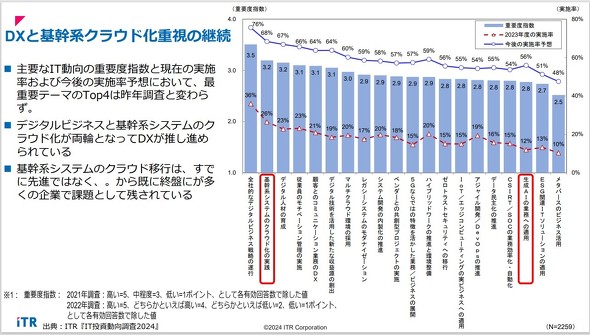

IT投資動向調査に基づく具体的な強化点について浅利氏は、「全社的なデジタルビジネス戦略の遂行からメタバースのビジネス活用まで、20のテーマでその重要度を調査していますが、現在デジタルビジネスと基幹系システムのクラウド化を両輪にDXが推進されています。特に基幹系システムのクラウド化を課題としている企業は多く、この数年が勝負です。さらに近年増えてきたのが生成AIの分野で、20テーマの重要度指数からみるとまだ下位ですが、今後ますます実施率が高くなると予測しています」と話す。

生成AIへの期待に関する役職別の調査では、役職が高いほど期待度は高く、役員・事業部長の33%が「極めて有望であり、すぐにでも全社的な活用を進めるべき」と回答し、全ての役職の33%以上が「有望であり、特定の部門やチームにおいては有効に活用できる」と回答している。浅利氏は、「役員・事業部長は、データ活用でこれまでの作業の生産性を劇的に向上させることを期待しています。一方、現場レベルでは、欧州連合(EU)のAI法による規制、困難なROIの算出などの理由から慎重なのが実情です」と話す。

また2008年以降、毎年調査している日本のERP市場では、クラウド化の推進が如実で、ERPベンダーが毎年新規で販売しているオンプレミスのパッケージ、IaaSのパッケージ、SaaSの3つの分類の調査では、2019年にはクラウドERPが全体の50%を超えている。すでにクラウド化を実践している企業は、SaaSの利点を生かし、自社だけでなくグループ企業、グローバル企業にも展開しはじめている。

「ただしこの調査は、あくまで新規に刷新されるERPシステムだけで、ERPの周辺にはさまざまなオンプレミスの仕組み、レガシーな仕組みが混在して残っています。2030年ごろまでは、この課題をいかに乗り越えていくかが重要になります。製品が市場投入されてから約30年が経過したERPですが、代替できるものがなく2030年代も主要な選択肢として確実に生き残るでしょう。2010年ごろはパッケージが9割以上で、重要なデータをクラウドに預けていいのかという風潮でしたが、グループやグローバルでデータドリブン経営を推進していくにあたり、SaaSで成果を巻き取っていくことが当たり前になっています」(浅利氏)。

論理的に整合性のとれたデータの基盤を構築して最大限に活用することが必要

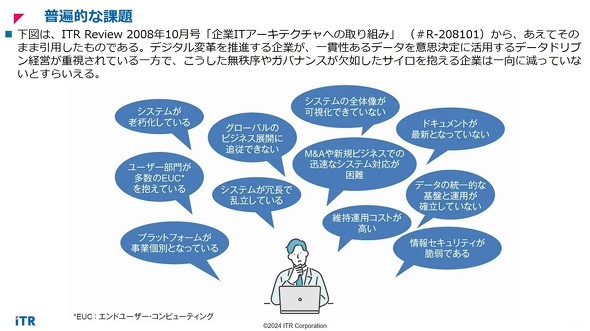

あえて、ITR Reviewの2008年10月号「企業ITアーキテクチャへの取り組み(#R-208101)」を引用し、デジタル化における企業の課題が普遍的であることを示した。同レポートでは、デジタル変革を推進する企業が、一貫性のあるデータを意思決定に活用するデータドリブン経営を重視している一方で、無秩序やガバナンスが欠如したサイロ化したシステムを抱えていることが分かる。

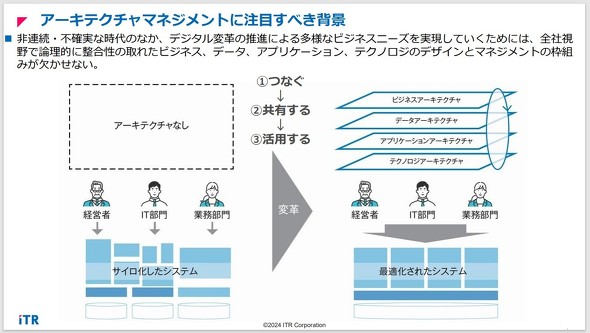

「新しいシステムはSaaSやクラウド化されていきますが、それが本当にデータドリブン経営を支える基盤になるためには、ビジネス、データ、業務プロセスの整合性がとれた仕組みで、一貫性のあるデータが必要になります。最大の課題は、サイロ化したシステムが多く、ビジネス、データ、アプリケーション、テクノロジーを活用したインフラで論理的に整合性が取れた状態を実現できていないことです。これは、ビジネス、データ、アプリケーション、テクノロジーのアーキテクチャがブレなく描けていないためで、アーキテクチャマネジメントを実現するための打ち手が後回しになっています」(浅利氏)

データを活用するためには、ビジネス、データ、アプリケーション、テクノロジーを変革しつつ、つなぎ、共有し、活用するという3つのステップを明確に描くことが必要。サイロ化したシステムから脱却し、最適化されたシステムに変革するためには、ユーザーフレンドリーが重要、ユーザーフレンドリーでなければ使ってもらえない、ユーザーフレンドリーでなければ生産性が低下するなど、ユーザーフレンドリーという価値観から決別することも必要になる。

「論理的に整合性のとれたデータの基盤を構築し、最大限に活用することを合わせて考えることが必要です。その目標のために、ユーザーフレンドリーは本当に重要なのか、むしろ刷新を機にオペレーション自体をシンプル化し、基本コンセプトそのものを変えていくことも重要です。ユーザーフレンドリーと決別することで、多少生産性が低下しても、全体のスループット、企業としての利益が向上すればよいという考え方で取り組んでみてください」(浅利氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- 国内最大級のカメラ見本市「CP+2026」開幕 若い世代に人気「コンデジ」が存在感

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- アサヒ飲料初の女性社長、近藤氏が会見 システム障害の影響からの回復に意欲

- 五輪ゴールラインで1秒間に4万枚の画像撮影 公式記録を担う時計のオメガ、タイム計測も

- ビジネスアナリシスを現場に根付かせる――IIBA日本支部「BABOK勉強会」8年の実像と変化

- 絵画の傾きを皆で調整するな! 鳥瞰力で推進するリーダー - 村田製作所 楠本氏

- 日本とアジアの植物文化を編み直す拠点「大多喜有用植物苑」が千葉にオープン

- 「頑張りすぎるリーダー」ほどチームを停滞させる? 「自己犠牲」が主体性を奪うメカニズムとは

- 災害支援でコンビニの役割拡大 衛星通信やドローン導入、太陽光や蓄電池も常備

- AIエージェントが商品選びをサポート ヤフーショッピングでサービス開始

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授

アイ・ティ・アール プリンシパル・アナリスト 浅利浩一氏

アイ・ティ・アール プリンシパル・アナリスト 浅利浩一氏