伴走型データドリブン運営で継続的な顧客体験向上とビジネス価値創出を推進する日本生命グループ:デジタル変革の旗手たち(1/2 ページ)

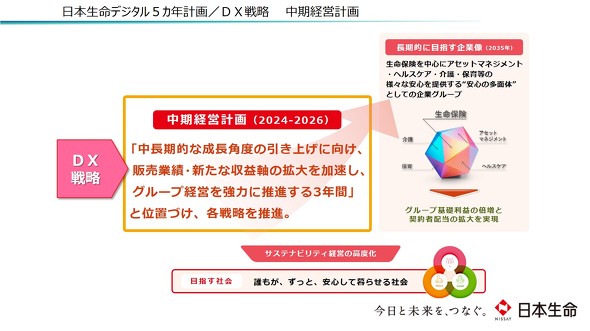

日本生命グループが2019年〜2023年にて推進した「デジタル5カ年計画」では、単なるデジタル化ではなく、営業フロントや事務領域、人材育成を含めた全領域で、データ×AI活用を着実に推進。2024年度から新たにスタートした中期経営計画では、「DX推進プロジェクト」を進め、デジタル社会に迅速に対応し、サステナブルな事業運営に貢献することを目指している。

「誰もが、ずっと、安心して暮らせる社会」を目指す社会と定義し、生命保険を中心に、アセットマネジメント、ヘルスケア、介護、保育など、さまざまな安心を提供する“安心の多面体”としての企業グループを目指す日本生命グループ。人生100年時代のいま、顧客1人ひとりの夢や希望、不安に向き合い、人・地域社会・地球環境の3つの領域で、社会課題の解決に取り組んでいる。

その一環として、2024年度からの3年間を計画期間とする新たな中期経営計画(2024-2026)「〜期待を超える安心を、より多くのお客様へ。〜」では、非連続に変化し、不確実性が高まっていくことが想定される今後の事業環境の中でも、引き続き長期安定的な経営を行っていくために、サステナビリティ経営のさらなる高度化を進め、「誰もが、ずっと、安心して暮らせる社会」の実現を目指している。

新たな中期経営計画の実現に不可欠となる日本生命グループのDX戦略について、日本生命のデジタル推進室 専門課長の佐藤慶氏、およびデジタル推進室 副主任の大熊大智氏に、ITmediaエグゼクティブ プロデューサーの浅井英二が話を聞いた。

DX戦略の原点は「ノーデジタル・ノーライフ」時代への迅速な対応

日本生命のDX戦略の原点は、コロナ禍前の2019年までさかのぼる。少子高齢化に伴う新契約および保有契約の減少、顧客ニーズや働き方の多様化、そしてデジタル進展に伴う競争激化への対応が急務となったからだ。いわゆる「ノーデジタル・ノーライフ」時代への変化に対応することが必要と判断し、「日本生命デジタル5カ年計画(2019〜2023)」をスタート。

データ分析を通じ、「顧客理解」「チャネル理解」「マーケット理解」を深化させ、新たなマーケットや顧客体験価値を創造することを目指している。デジタル推進室 専門課長の佐藤氏は、「2018年ごろからFinTechやインシュアTechなど、デジタルやAIを活用して、新しい商品やサービスの開発が金融業界全体で注目されていました。リアルのビジネスでは、約5万名の営業職員から対面での顧客接点データを収集するなどの取り組みを進めていたが、将来にわたって、この対面での対応のみでビジネスを拡大できるのかが大きな命題でした」と振り返る。

2020年初めに新型コロナウイルスの感染が拡大すると、不要不急の外出を控えることが求められた。「在宅勤務が増えるとともにオンラインでのコミュニケーションが増加し、コンテンツや手続きが電子化されるなど、大きなパラダイムシフトがありました。デジタル化が進んだことでデータが増え、データは、あらゆる部門・職層が利活用するものに変化していきました」と佐藤氏。

デジタルの活用を進めた5カ年では、「対面×非対面の融合やウェブサービスの拡充によるお客様の利便性向上」「デジタル化による業務効率化」「テレワークなどの柔軟な働き方」「データ利活用を通じて導入したデジタルインフラの高度化」などの取り組みを進めた。また顧客体験向上や業務効率化を実現するが、その間のデジタル技術の進化もすさまじく、計画が終わったあとには、新たな中期経営計画推進の原動力として、データ利活用とAI活用が大きな柱としたDX推進プロジェクトが企画され、現在、事業部門を巻き込んだ業務変革と事業創造の取り組みが進む。

グループ経営を強力に推進するのがDX

2024年度から始まった新たな中期経営計画が長期的に目指すのは、生命保険だけでなく、アセットマネジメント、ヘルスケア、介護、保育など、さまざまな安心を提供する“安心の多面体”としての企業グループだ。グループ経営を強力に推進する3年間と位置づけ、その推進力となるのがDXと定義している。

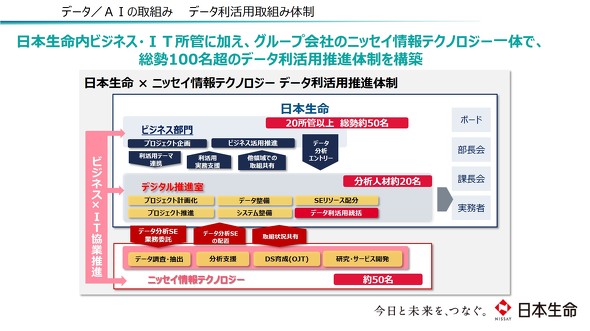

佐藤氏によれば、2019年にデータ×AI活用を担当していたのはたった2人だったが、現在では約20人の規模に組織が拡大しているという。さらに日本生命のDX推進は、グループ会社とも協力し、現場を巻き込むのが特徴だ。「データ×AI活用は、導入が目的ではなく、ビジネスにいかに貢献できるかが重要です。そのため、事業部門のメンバーが参加することが不可欠です。事業部門、デジタル推進室、さらにグループ会社等のパートナーでDXを推進しており、総勢では100人以上のメンバーがプロジェクトに参画しています」と佐藤氏は話す。

データ利活用の取り組みは、プロジェクト単位に体制を確立し、デジタル推進室のメンバーもそれぞれのプロジェクトに参加する。各プロジェクト横断の実務者ミーディングが週1回開催され、「データタイムズ」と呼ばれるコンテンツもまとめられ、生成AIのトレンドやデータ分析、IT動向などのトレンドを発信する取り組みも進めている。また、課長層での会議体も月1回、部長層以上へのエスカレーションも四半期ごとに開催され、プロジェクトの進捗や成果は経営陣にも報告されている。

実務者ミーティングについてデジタル推進室の大熊副主任は、「データ利活用の取り組みは課長補佐など実務層が中心となって進められていきますが、人事異動もしばしばあり、年度で担当者が変わってしまうと、それまで進めたプロジェクトがゼロクリアされてしまうことがあります。そこで実務者間でのミーティングでプロジェクトを超えて情報を共有することで、成果がゼロクリアされない仕組みを作りました。参加しているメンバーはファミリーで、誰かが主導権を持ってけん引するというより、みんなで進めるというイメージです。チームワークを大切にしています」と話す。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- 「頑張りすぎるリーダー」ほどチームを停滞させる? 「自己犠牲」が主体性を奪うメカニズムとは

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- 絵画の傾きを皆で調整するな! 鳥瞰力で推進するリーダー - 村田製作所 楠本氏

- 定年後の給料が4割減……40・50代が知らないと地獄を見る“再雇用の残酷すぎる現実”

- 第47回:孫正義氏から怒られて気がついた、経営幹部が果たすべき本当の役割とは

- 日本の現場人材、2040年に260万人不足の試算 フィジカルAIで代替できるか

- これも詐欺? セキュリティ導入時に起きる悲劇をなくせ──「登録セキスペ」で地方・中小企業を救うIPA

- 万博施設を遠隔で解体、無人重機の活躍を未体験記者がリポート 閉幕から4カ月

- 五輪ゴールラインで1秒間に4万枚の画像撮影 公式記録を担う時計のオメガ、タイム計測も

- トヨタと日産が1月の中国新車販売プラス 日産はファーウェイ技術採用のガソリン車が好調

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授