データ駆動型経営の現在地と未来(後編)〜企業変革力(DC, Dynamic Capability)強化に向けて〜:視点(1/2 ページ)

組織は常に、長期合理性と短期合理性の不一致、全体合理性と個別合理性の不一致に苦しむ。この不一致を回避するには。

(前編より続く)

企業変革力:Doing the Right Things

2020年5月に公開された「令和元年度ものづくり基盤技術の振興施策」(2020年版ものづくり白書)。わが国製造業が採るべき戦略として、(1)企業変革力(DC, Dynamic Capability)強化、(2)DCを強化するDX(Digital Transformation)推進、(3)設計力強化、(4)人材強化、が挙げられた。

David J. Teece教授(University of California, Berkeley)の提唱するDC。通常能力(OC, Ordinary Capability)を「ものごとを正しく行う(Doing Things Right)」能力とするなら、DCは「正しいことを行う(Doing the Right Things)」能力。組織は常に、長期合理性と短期合理性の不一致、全体合理性と個別合理性の不一致に苦しむ。この不一致回避の本質がDCであり、「イノベーションのジレンマ」(“Innovator's Dilemma”)の打破、「両利きの経営」(“Ambidexterity”)実現の鍵だ。現在進行形の経営概念だが、必ずしも製造業に限った話ではない。

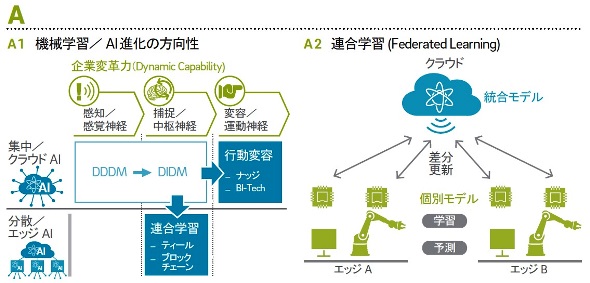

DCを構成する要素は、感知(Sensing)、捕捉(Seizing)、変容(Transforming)。データ駆動型経営に例えるなら、「感覚神経」(データを察知する力)、「中枢神経」(データを解釈する力)、「運動神経」(施策を断行する力)。いかにしてこの3神経を研ぎ澄ませるか。機械学習/AI進化の方向性はここにある。一つは運動神経の強靭化、もう一つは中枢神経の分権化だ。(図A1参照)

運動神経の強靭化:行動変容

機械学習/AIが合理解を導出したとして、ヒトが機械の提案通りに行動するとは限らない。組織は生き物。運動神経には、心理学と意思決定理論を融合させた行動経済学が有効だ。Richard H. Thaler教授(Chicago University)らの提唱する「ナッジ(nudge:そっと後押しする)」もその一つ。行動変容には「ナッグ(nag:しつこく言う)」より「ナッジ」が効く。有名な実践例は、清掃費8割削減を実現した蘭スキポール空港の男性用トイレのハエの絵。欧米では公共政策にも積極的に応用されている。

また、画一的な働きかけでヒトは動かない。パーソナライズして働きかけてこそ、行動変容が促進される。いつ、誰に、どのように働きかけるか。センターピンを捉えれば、企業変革は波状的に拡がる。ここに機械学習 /AIの進化形がある。

社会課題解決に向けて環境省の推進する「BI-Tech」(バイテック)(注1)。個人/世帯の行動情報や属性情報を IoTで収集(感覚神経)、AI技術で解析(中枢神経)、パーソナライズしたメッセージでナッジ (運動神経)し、行動変容を促す試みだ。いわば、DIDI(Data Informed Decision Implementation)。 DIDM(Data Informed Decision Making)と DIDIは、企業変革の両輪だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- 国内最大級のカメラ見本市「CP+2026」開幕 若い世代に人気「コンデジ」が存在感

- アサヒ飲料初の女性社長、近藤氏が会見 システム障害の影響からの回復に意欲

- 五輪ゴールラインで1秒間に4万枚の画像撮影 公式記録を担う時計のオメガ、タイム計測も

- ビジネスアナリシスを現場に根付かせる――IIBA日本支部「BABOK勉強会」8年の実像と変化

- 絵画の傾きを皆で調整するな! 鳥瞰力で推進するリーダー - 村田製作所 楠本氏

- 「頑張りすぎるリーダー」ほどチームを停滞させる? 「自己犠牲」が主体性を奪うメカニズムとは

- 日本とアジアの植物文化を編み直す拠点「大多喜有用植物苑」が千葉にオープン

- 災害支援でコンビニの役割拡大 衛星通信やドローン導入、太陽光や蓄電池も常備

- 第47回:孫正義氏から怒られて気がついた、経営幹部が果たすべき本当の役割とは

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授