DX推進とAI活用による日本の国際競争力強化の鍵はデジタルの徹底活用と産官学連携:国際CIO学会 NPO法人化10周年記念講演会(1/2 ページ)

新しい技術に対して慎重な国民性のため、DX推進やAI活用が他国に比べ遅れている日本が、今後国際競争力を強化するためには、どのようにAIを活用し、DXを推進すればよいのか。国際CIO学会の講演会に、日本のAI、DX分野の第一人者が集結した。

NPO法人国際CIO学会(IAC)は、「2030年課題解決へDX-SX-AIの活用法とは? CIOやDXリーダーの人材育成ベストプログラムとは? 日本再生、地方創生を実現するため、先端技術の役割とは? 各界の論客が一堂に会し、AIや未来技術を語ります」をテーマに講演会を開催した。開会あいさつには、早稲田大学名誉教授で国際CIO学会世界名誉会長(元国連ITU事務総長顧問)である小尾敏夫氏が登壇。「不安定で不確実な国際情勢、少子高齢化、人口減少社会の日本において、組織のトップはグローバルビジネスにおける最適な意思決定が必要であり、AI・デジタルイノベーション社会とインターネットが普及したグローバル社会をバランスよく融合できるかどうかが鍵になります」と話した。

他国に比べてかなり遅れをとっている日本のDX推進とAI活用

基調講演には、総務省 総務審議官(前総合通信基盤局長、官房長)の今川拓郎氏が登壇し、「デジタル分野の国際政策の動向(グローバルAI・DX戦略を含む)」をテーマに、政府が推進するグローバルAI・DX戦略について講演した。まず今川氏は、国際社会におけるデジタル分野の主な議論について、「G7イタリア・プーリアサミット」と「G20ブラジル・リオデジャネイロサミット」、および「国連グローバル・デジタル・コンパクト(GDC)」、それぞれの取り組みの概要を紹介した。

2024年6月13〜15日にイタリアで開催され、日本からは当時の岸田文雄総理が出席した「G7イタリア・プーリアサミット」では、成果文書として「G7プーリア首脳コミュニケ」が採択され、岸田文雄前総理から安全・安心で信頼できるAIなどについての発言があり、首脳宣言にAIに関する記述が盛り込まれている。

また2024年3月、および10月に開催された「G7イタリア・デジタル大臣会合」では、「産業におけるAIと新興技術」「安全で強靭なネットワーク、サプライチェーン及び主要な投入要素」「デジタル開発−共に成長」「公共部門におけるAI」「広島AIプロセスの成果の前進」「デジタル政府」の6つのテーマが議論され、「G7産業・技術・デジタル閣僚宣言」、および付属書が採択された。2024年9月13日に開催された「G20ブラジル・デジタル経済大臣会合」では、4つのプライオリティが明確化された。

今川氏は、「プライオリティ1では、デジタル包摂性、普遍的で意味のある接続性が、プライオリティ2では、デジタル政府および包摂的なデジタル公共インフラに関して、プライオリティ3では、オンライン上の情報インテグリティとデジタル経済のトラストが、プライオリティ4では、包摂的で持続可能な開発と不平等の削減に向けたAIに関して議論されました」と話す。

また、GDCについて今川氏は、「2021年9月に国連のグテーレス事務総長が発表した報告書『Our Common Agenda』における『すべての人にとってオープンで自由かつ安全なデジタルの未来のための共有原則を概説する』ことを期待して、2023年9月の未来サミットで提案され、2024年9月22日に採択されたものです」と語る。

GDCでは、インクルーシブ、開発志向、マルチステークホルダーなどを含む原則を示すとともに、「デジタル格差の解消及びSDGsの進歩の加速」「すべての人のためのデジタル経済における包摂性の拡大」「人権を尊重・保護・促進する、包摂的、オープン、安全で安心なデジタル空間の醸成」「責任ある公平で相互運用可能なデータガバナンス・アプローチの前進」「人類の便益のためのAIの国際ガバナンスの強化」の5つの目的、および目的ごとのコミットメントが規定されている。

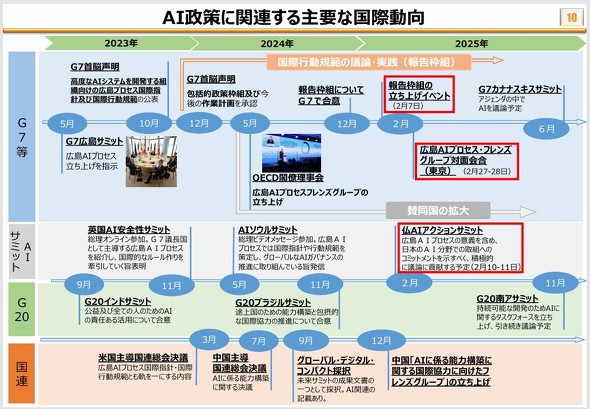

次に今川氏は、「グローバルなAIガバナンス」について、AIガバナンスに関する国際的な政策の動向、および「広島AIプロセス」を紹介した。広島AIプロセスは、2023年に日本の議長国下で開催された「G7広島サミット」で、生成AIなどに関する国際ルールの検討のために立ち上げられた国際枠組みの1つ。AIガバナンスに関して欧州連合(EU)は、2022年10月に「デジタルサービス法(DSA)」を採択したほか、2024年5月に「AI法案」を採択し、「AIオフィス」を設置するなど、ハードローを導入してソフトローで補完している。

一方、米国では、大手AI開発企業が信頼できるAI開発を進めるボランタリー・コミットメントを2023年7月に発表したほか、2023年10月に大統領令を発出してイノベーション促進とリスク対応を各省庁に指示するなど、ソフトローをベースに、目的に応じてハードローを採用。G7では、「広島AIプロセス」や2024年12月に合意したAI開発者による順守状況の報告枠組の導入などにより、ソフトローに基づく企業の自主的な取組を促進し、国連では、GDCの採択など、国際ルール形成に関する国連の関与を模索している。

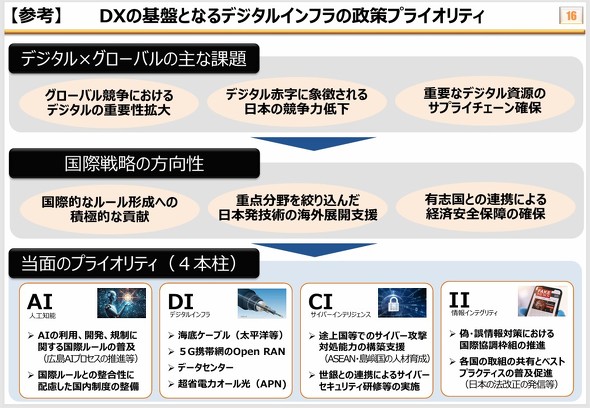

最後に今川氏は、「国内におけるAI、DX」について紹介。「総務書の白書では、国民も、企業も他国に比べ生成AIの利用率が低いと報告されています。DXに関しても同様に日本の取り組みは他国に比べかなり遅れています。こうした背景から政府では、国際競争力の強化としてはDXの基盤となるデジタルインフラ政策を策定するとともに、デジタル・新技術を徹底活用し、付加価値創出を目的とした『地方創生2.0』に注力しています。具体的には、オンライン診療、オンデマンド交通、ドローン配送などの取り組みで、地方経済を活性化し、情報格差ゼロの実現などに取り組んでいきます」と話している。

労働生産性向上が期待されるAI官民利活用だがガバナンスの観点で課題も

基調講演に続くパネル討論の第1部では、早稲田大学電子政府・自治体研究所教授、国際CIO学会理事長、総務省及びデジタル庁審議会等委員の岩崎尚子氏をモデレータに、エクシオグループ副社長(前NTTコミュニケーションズ副社長)の梶村啓吾氏、中央大学教授、東大名誉教授、OECD AI専門委員の須藤修氏、NECエクゼクテイブ・ストラテジスト(前広島県CIO)の桑原義幸氏の3人のパネリストが「AI官民利活用」をテーマに討論した。

向かって左から、早稲田大学電子政府・自治体研究所教授、国際CIO学会理事長、総務省及びデジタル庁審議会等委員 岩崎尚子氏、エクシオグループ副社長 梶村啓吾氏、中央大学教授、東大名誉教授、OECD AI専門委員 須藤修氏、NECエクゼクテイブ・ストラテジスト 桑原義幸氏

向かって左から、早稲田大学電子政府・自治体研究所教授、国際CIO学会理事長、総務省及びデジタル庁審議会等委員 岩崎尚子氏、エクシオグループ副社長 梶村啓吾氏、中央大学教授、東大名誉教授、OECD AI専門委員 須藤修氏、NECエクゼクテイブ・ストラテジスト 桑原義幸氏岩崎氏は、「生成AIの登場により、社会全体でデジタル化が急速に推進され、企業では事業運営や成長に対する期待感、高付加価値、高利益率への貢献に、いかにAIを活用するかが議論されています。行政でも、AIを活用して少子高齢化社会、人口減少社会における労働生産性の向上、行政サービスの品質向上のための取り組みが進められています。一方、AI活用にはガバナンスの観点など、さまざまな課題も残っています」と話す。

梶村氏は、「企業におけるAI活用と今後の展望」をテーマに、「エクシオでは2023年度より、コンサル、アプリケーション、インテグレーション、インフラストラクチャ、社内活用推進、グループ会社連携の6つのセグメントでプロジェクトを作成し、自らのDXを推進しながら蓄積したノウハウを生かし、お客様にワンストップでトータルソリューションを提供しています。2025年度はギアをチェンジし、生成AIセンター(CoE)を立ち上げ、さまざまな技術の検証や業務プロセスへの適用を実践していきます」と話す。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- 「頑張りすぎるリーダー」ほどチームを停滞させる? 「自己犠牲」が主体性を奪うメカニズムとは

- 定年後の給料が4割減……40・50代が知らないと地獄を見る“再雇用の残酷すぎる現実”

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- 絵画の傾きを皆で調整するな! 鳥瞰力で推進するリーダー - 村田製作所 楠本氏

- 第47回:孫正義氏から怒られて気がついた、経営幹部が果たすべき本当の役割とは

- 日本の現場人材、2040年に260万人不足の試算 フィジカルAIで代替できるか

- これも詐欺? セキュリティ導入時に起きる悲劇をなくせ──「登録セキスペ」で地方・中小企業を救うIPA

- 万博施設を遠隔で解体、無人重機の活躍を未体験記者がリポート 閉幕から4カ月

- 五輪ゴールラインで1秒間に4万枚の画像撮影 公式記録を担う時計のオメガ、タイム計測も

- トヨタと日産が1月の中国新車販売プラス 日産はファーウェイ技術採用のガソリン車が好調

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授

AI政策に関しては主要国がさまざまな国際政策を議論

AI政策に関しては主要国がさまざまな国際政策を議論 AI、DI、CI、IIの4本柱で各国との取り組みを推進

AI、DI、CI、IIの4本柱で各国との取り組みを推進