国内外約70社、1万6000人の社員を守る! 日清食品グループのサイバーセキュリティ戦略とは:ITmedia エグゼクティブセミナーリポート(1/2 ページ)

全社を挙げてDXに挑戦している日清食品グループだが、DXに欠かせないのがセキュリティだ。グループ全体を、外部のサイバー攻撃の脅威からどのように守っているのか、その取り組みとは。

世界初の即席めん「チキンラーメン」や世界初のカップめん「カップヌードル」を世に出すなど、常にチャレンジを続けてきた日清食品グループは今、全社を挙げてDXに挑戦している最中だ。クラウドサービスを駆使してペーパーレス化を進めるほか、生成AIの活用によって働き方を変革し、どこからでもシームレスに会社のリソースにアクセスして効率的に、クリエイティブに業務を行えるような変革を進めている。

このDXに欠かせない要素がセキュリティだ。いくら円滑なコラボレーションが可能になっても、「セキュア」でなければ意味がない。

「企業グループ全体のサイバーセキュリティ強化:日清食品グループの取り組み」と題する講演において、日清食品ホールディングスでグループITガバナンス部部長を務める樋渡亮二氏は、グループ全体で国内・海外合わせて約70社、1万6000人の従業員を、外部のサイバー攻撃の脅威からどのように守っていくかが問われていると述べ、取り組みの一端を説明した。

従業員一人一人の変革を通して全社的なDXを推進

日清食品グループではかねて、全社を挙げてDXを進めてきた。2019年には経営トップが社内報で「DIGITIZE YOUR ARMS(デジタルを武装せよ)」というメッセージを発信し、ペーパーレス化などを進めてきた。

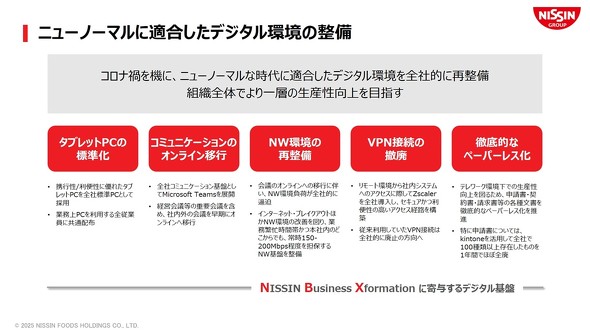

こうした動きを一気に加速させたのは2020年のコロナ禍だ。「出社するのが当たり前の時代から、出社とリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークという新しい働き方に向けたIT環境の再整備が全社的に急務になりました」(樋渡氏)

この実現に向け、従業員にタブレットPCを展開し、場所を問わずに円滑なコミュニケーションが行えるMicrosoft 365の活用を推進したほか、ペーパーレス化やRPAの導入による業務効率化を推し進めた。同時に、こうしたアプリケーションを快適に利用できるようネットワークインフラも整備し、インターネットブレイクアウトを導入して通信の制御を行うとともに、既存のVPNをクラウドベースのゼロトラストセキュリティサービス「Zscaler」に置き換えている。

特に力を入れているのが、生成AIの活用だ。2023年から日清食品グループ専用のChatGPT環境「NISSIN AI-chat」を構築し、AIを活用した業務効率化や質の向上にチャレンジしている。

この流れを後押しするため、DXのスローガンも「DIGITALIZE YOUR ARMS」へと変更させた。DXは会社が推進するものというよりも、従業員一人一人が意識し、自分自身を変えていくことによって実現されるものだ、という思いを込めたものだ。

もちろん、こうした取り組みを進める以上は、従業員に学びや成長の機会が提供されなければならない。そこで、リテラシーの向上やアプリ活用、RPAなどを生かしたシステム開発などについて学び、デジタルという武器を磨くことができる「NISSIN DIGITAL ACADEMY」を2024年5月に開始した。こうした場を通して最新の技術や知識を学んでデジタルリスキリングを進め、デジタルを使いこなせる社員を急ピッチで増やそうとしている。

「海外は大丈夫か?」に答えられない状態を脱却すべく、セキュリティ対策を再出発

一連のDXの取り組みや新しい働き方を支えているのがサイバーセキュリティだ。

「コロナ禍以降、働き方改革によるテレワークの増加、積極的なクラウドサービスの利用、ビジネスのグローバル展開の加速、そして紙ベースの情報がデジタル化され、どこでも閲覧できるようになる変化が急速に進みました。それと同時に拡大するセキュリティリスクへの対応が追いつかない状況が発生し、それらへの対応が急務でした」と樋渡氏は述べた。

出社が当たり前の時代には、「会社の中を守ること」を前提とした防御策が採られていたが、社内外の境界線が曖昧になった今はそれだけでは不十分だ。その上、サイバー攻撃の手口が多様化・複雑化している一方で、対応するIT人材の確保が困難な現在では、サイバー攻撃への対策はますます難しい課題となっている。

日清食品グループの場合、もう一つ大きな課題があった。海外拠点や子会社のサイバーセキュリティ対策だ。

「以前は海外のIT整備状況やサイバーセキュリティ対策を知る手段がなく、経営から『海外は大丈夫なのか』と問われても、正直『分かりません』としか答えられない状況でした」(樋渡氏)。できているのか、できていないのか、できていないとすればどこができていないのかすら分からない状態だった。

こうした状態を脱却してグループ全体を守るため、ITガバナンスの構築も含めてサイバーセキュリティの「再出発」に取り組んだ。

まず、同社執行役員CIO、グループ情報責任者の成田敏博氏が、中長期成長戦略を支える5つのIT施策を示して経営層の了解を得た。1番目に「サイバーセキュリティ」、2番目に「グローバルITガバナンス」を掲げ、緊急性の高いサイバーセキュリティという課題を踏まえ、グループ全体をどのように守っていくかを最優先事項として進めることを宣言し、経営の後押しを得ながら人員・体制の整備と対策を進めてきたという。

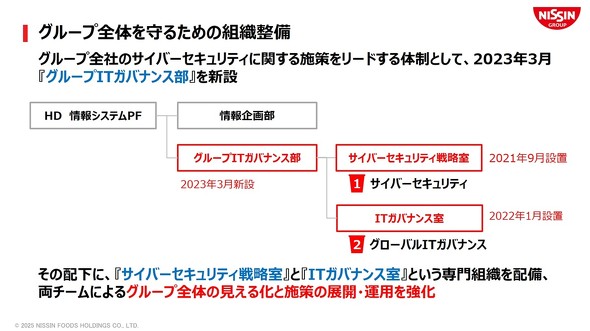

次に着手したのは組織整備だ。2023年3月にグループ全体のITガバナンス強化とサイバーセキュリティ対策をリードする「グループITガバナンス部」を組織した。その配下に、「サイバーセキュリティ戦略室」と「ITガバナンス室」を設け、この両チームが連携しながら、グループ全体のIT環境・対策の見える化と施策の展開を進めている。

サイバーセキュリティ戦略室は、情報セキュリティの戦略の策定と施策の展開、年次の進捗レビュー、経営への報告といった役割を担っている。国内外の資格を取得したセキュリティに関する専門家集団で構成されており、「日清食品ホールディングスの東京本社(以下、本社)の専門家集団をハブとして、専門家を持つ余裕のないグループ各社へ適切な指導をするという体制を敷いています」(樋渡氏)。インシデント発生時の対応を率いる「NISSIN-CSIRT」の運営主体ともなっている。

一方のITガバナンス室は、「本社とグループ会社をつなげる、ITに関する窓口のようなチームです」(樋渡氏)。グループ各社のIT部門と連携し、本社側の方針を伝えながら、IT環境の整備状況や課題を把握し、適切に運用できるよう支援する役割を果たす。

とはいえ、各社ごとにITに関するリソースやリテラシーはまちまちで、特に海外の場合や言語や文化の壁もある。そんな中で一方的に押しつけるようなコミュニケーションを取っては、連携するどころか対立が生まれかねない。そこで「ITガバナンス室は、コミュニケーションの場を整えることからスタートしています。本社の考える課題や方針を伝えると同時に、現地法人の意見や課題を吸い上げ、双方向のコミュニケーションを繰り返すうちに相互理解が進み、困ったときに相談してくれる会社も増えてきました」(樋渡氏)という。

ユニークな取り組みの一つに、毎年、グループ会社のITマネージャーが対面で集まる「ITミーティング」がある。IT戦略の浸透と各社の相互連携の促進、ITガバナンスの強化という三つの目的を掲げて行われているもので、「対面での会議を通して、各社との絆が深まっているように感じます」と樋渡氏は述べた。

この場では、海外各社にはCEOから、また国内各社にはCSOから、普段の取り組みに感謝を伝えるとともに、セキュリティを経営リスクと捉え、グループ全体を守っていくことの重要性について、メッセージを直接伝えているという。また、グループ会社どうしの横のつながりを醸成し、「他社はどんなことをしているのか」を知る機会となっているほか、外部からセキュリティエキスパートを招き、ランサムウェア感染を想定したインシデント対応机上訓練も行っている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- 国内最大級のカメラ見本市「CP+2026」開幕 若い世代に人気「コンデジ」が存在感

- アサヒ飲料初の女性社長、近藤氏が会見 システム障害の影響からの回復に意欲

- 五輪ゴールラインで1秒間に4万枚の画像撮影 公式記録を担う時計のオメガ、タイム計測も

- ビジネスアナリシスを現場に根付かせる――IIBA日本支部「BABOK勉強会」8年の実像と変化

- 絵画の傾きを皆で調整するな! 鳥瞰力で推進するリーダー - 村田製作所 楠本氏

- 「頑張りすぎるリーダー」ほどチームを停滞させる? 「自己犠牲」が主体性を奪うメカニズムとは

- 日本とアジアの植物文化を編み直す拠点「大多喜有用植物苑」が千葉にオープン

- 災害支援でコンビニの役割拡大 衛星通信やドローン導入、太陽光や蓄電池も常備

- 第47回:孫正義氏から怒られて気がついた、経営幹部が果たすべき本当の役割とは

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授

日清食品ホールディングス グループITガバナンス部 部長 樋渡亮二氏

日清食品ホールディングス グループITガバナンス部 部長 樋渡亮二氏