マーケティングの知識でビジネスの成果は大きく変化――必要なのは学び続ける習慣を身につけること:ITmedia エグゼクティブ勉強会リポート(1/2 ページ)

マーケティングを学び続けると10年前に学んだ常識が大きく変化していることがある。12年ぶりにゼロから書き起こした書籍で気付いたマーケティングにおける誤解と新たな常識とは。

ライブ配信で開催されているITmedia エグゼクティブ勉強会に、ウォンツアンドバリュー 代表の永井孝尚氏が登場。2011年に出版された著書『100円のコーラを1000円で売る方法』の最新版『【新】100円のコーラを1000円で売る方法』に基づいて、最新のマーケティング理論、マーケティングの誤解と新たな常識について講演した。

マーケティングの世界では、常識と思っていても間違っていることも

『【新】100円のコーラを1000円で売る方法』は、永井氏が12年ぶりにまったくゼロから書き換えた最新刊であるが、執筆していて時代が大きく変化していることを痛感したという。例えば2011年〜2013年当時は、まだスマートフォンがそれほど普及しておらず、チャットでメッセージをやり取りすることも少なかった。しかし現在、当たり前にスマートフォンを使い、ビジネスでもSlackなどでチャットを活用している。

「さらにマーケティングの世界では、これまで常識と思っていたことが、実は間違っていたということもよくあります。このマーケティングの誤解を正すことが大事です。本書ではいろいろな話を取り上げていますので、前の本を読んでいる人も、読んでない人も楽しめる内容と思います。その中でも特に役に立つマーケティングにおける4つの誤解と新たな常識について話します」(永井氏)

この講演で取り上げたマーケティングにおける4つの誤解は、以下のとおりである。

1、新規事業開発の誤解

2、顧客から商品開発ヒントを学ぶ際の誤解

3、顧客ターゲッティングの誤解

4、「API=技術」という誤解

新規事業開発の誤解

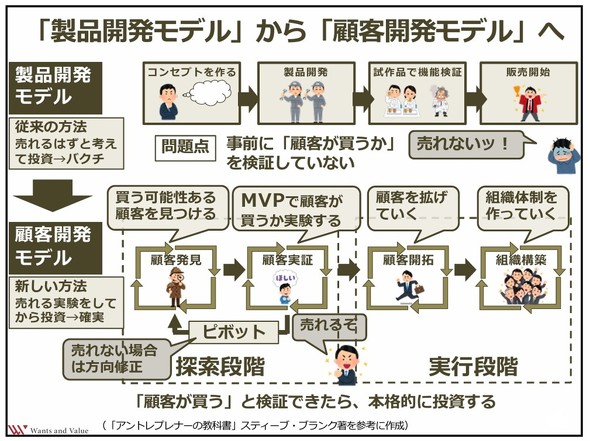

新規事業開発では、「やはり日本はものづくりだ」「よい製品を全力で作らないと」と考えることが多い。しかしこれは「作れば売れた時代」の考え方である。永井氏は、「作れば売れた時代には、よい製品を作れば売れました。今はそんな時代ではありません。そこで“製品開発モデル”から“顧客開発モデル”に変わる必要があります。私自身も1990年代前半にIBM大和研究所で製品プランナーを担当していた際に、数億円かけて開発した製品が当初は1000万円程度しか売れなかった、という経験をしました。この頃は”製品開発モデル”が常識でした。これは製品を作った後に、お客様に販売する方法です」と話す。

永井氏は、「”顧客開発モデル”は、製品開発の前に、まずお客様が本当に買うかを実験で検証します。”開発するのは製品ではなく、顧客”ということで、”顧客開発モデル”と呼ばれています。現在では日本のスタートアップも普通に取り入れている考え方です。しかし、顧客開発モデルの話をすると、ほとんどの人が“商品を作る前にお客様に売れるかどうか検証することなどできっこない”と言います。最初から完璧な商品を作ろうとすると、確かにそうなりますよね。特に日本の企業の多くは、ずっとものづくりで成功してきた体験があるので、”お客様には完璧な商品を届けなければならない”と考えるわけです。その発想を根本から変える必要があります」と話す。

例えば、約18年前に「見ず知らずの人の家に泊まる人がいるか」を検証した人がいた。サンフランシスコ(米国カリフォルニア州)でのちにある企業を創業した若者は、お金がなく家賃が払えなかった。ちょうどサンフランシスコで大きなイベントが企画され、近隣の全てのホテルが満室で来場者は困っていた。そこで、簡単なウェブサイトを作って自分のアパートの部屋3つを掲載すると1泊80ドルで3組の予約が入った。これをビジネスとして起業したのがAirbnbである。現在は時価総額が数兆円の企業に成長している。

「やるべきは、まず顧客を見つけ、顧客から課題を学び、徹底的に手を抜いて、顧客が欲しがるもの(MVP:Minimum Viable Product)を色々とバリエーションを変えながら数多く作って発掘することです。ただ、この話をすると“デジタルの話ばかりで苦手”と感じる人がいます。そのとおりなんです。今はリアルのビジネスでもデジタルは必須の武器です。Airbnbも、ムダな労力や時間をデジタルの活用で削減し、付加価値を生みだしています。発想を変え、デジタルを徹底活用し、価値を創造していくことが必要です」(永井氏)

多数派の意見ではなく「違和感がある少数意見」を見つける

顧客から商品開発ヒントを学ぶ際の誤解

顧客から商品開発のヒントを学ぶ方法にも誤解がある。日本企業で“全ての答えはお客様にある”という言葉をよく耳にする。しかし顧客の言うとおりに値引きして赤字になることもある。永井氏は、「”全ての答えはお客様にある”という考え方自体は、間違っていません。MVPもお客様の答えを探すための方法論です。しかしお客様が言うことを100%信じてはいけません。お客様の言いなりになってはダメなのです。言いなりは0点です」と話す。

ある食器メーカーは、5人の主婦に”どのようなお皿が欲しいですか”とインタビューしたところ、”四角くて黒いお皿”という回答を得た。食器メーカーは、インタビューのお礼に”好きな皿を持って帰って下さい”といったところ、主婦が選んだのは白くて丸いお皿だった。食器メーカーは”なぜ白いお皿を選んだのか”と聞くと、主婦たちは”家の食器棚は丸い皿ばかりで四角いお皿は重ねられない”、”食卓は木目なので白い方がよい”と答えたという。

「この事例では、言っていることとやっていることが真逆ですよね。でもお客様はウソをついているわけではありません。お客様は、自分が何が欲しいかを意外と分かっていないのです。お客様からの情報はあくまでも材料と考え、自分に問いかけ続けることが必要です。これは100年以上前に書かれた哲学者フッサールの著書『現象学の理念』の概念がわかると理解できます。現象学とは19世紀末にフッサールが確立したもので、西洋哲学が長年抱えてきた”主観と客観をどうしても一致できない”というジレンマを解消するために登場した考え方です。人間は主観的に色々と考えますが、その主観が”真の客観”、例えばこの場合だと”お客様は、本当に何が欲しいのか”という答えに100%正確に一致させることがどうしてもできません。ならば自分の直観を掘り下げていき、その一部を客観に的中させよう、というように考えます」(永井氏)

ではどうしすればいいのか。必要なことは”お客が実は強く欲しがっているけど、ありそうでないもの”を見つけることだ、と永井氏はいう。

「商品を中心に考えてしまうと、既存の市場しか見えないので、これはなかなか見つかりません。そこで考え方を変えて、”お客様が困っている課題”を中心に見ればいいのです。お客様が困っているのは、誰も解決策を提供できていないからです。だからお客様の課題を中心に考えれば、ありそうでないものがたくさん見つかります。これが一般的に “ブルーオーシャン”と呼ばれているものです」(永井氏)。

重要なポイントは、多数派の意見ではなく「違和感がある少数意見」を見つけること。多くの人が「それって変だ。ちょっと違うよ」と思っている切実な課題を解決できれば、急成長市場につながる。「朝シャン」が社会現象になっていた42年前、花王が発売した「ピュアシャンプー」は、花王が実施した調査の500件の回答の中に3件だけあった「髪を軽くしたい」という要望から生まれた製品である。当時の開発担当者が、髪を軽くするとはどういうことかを研究し、「軽〜い仕上り」という謳い文句で販売したことで大ヒットにつながった。

永井氏は、「ピュアシャンプーを開発したのは、後に花王の社長にもなった尾崎元規さんでした。尾崎さんは、マーケターとしても一流で“マーケターには、かすかな変化に気付く目利きが求められます”と話しています。この“目利きのポイント”が、違和感のある少数意見ということです」と話している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- アサヒ飲料初の女性社長、近藤氏が会見 システム障害の影響からの回復に意欲

- 五輪ゴールラインで1秒間に4万枚の画像撮影 公式記録を担う時計のオメガ、タイム計測も

- ビジネスアナリシスを現場に根付かせる――IIBA日本支部「BABOK勉強会」8年の実像と変化

- 絵画の傾きを皆で調整するな! 鳥瞰力で推進するリーダー - 村田製作所 楠本氏

- 「頑張りすぎるリーダー」ほどチームを停滞させる? 「自己犠牲」が主体性を奪うメカニズムとは

- 日本とアジアの植物文化を編み直す拠点「大多喜有用植物苑」が千葉にオープン

- 第47回:孫正義氏から怒られて気がついた、経営幹部が果たすべき本当の役割とは

- 災害支援でコンビニの役割拡大 衛星通信やドローン導入、太陽光や蓄電池も常備

- AIエージェントが商品選びをサポート ヤフーショッピングでサービス開始

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授

ウォンツアンドバリュー 代表 永井孝尚氏

ウォンツアンドバリュー 代表 永井孝尚氏