戦略が動き出す仕組み──LayerXに学ぶBizOps設計のリアル:ビジネスとITを“動かす”仕組み──BizOpsという選択肢(1/2 ページ)

LayerX社は早くからBizOpsという機能を明確に設計し、属人的な調整業務を“再現可能な仕組み”へと進化させてきた。その取り組みを見てみよう。

「なんでも屋」「気の利く人」として、組織の隙間を埋めてきた仕事に、“BizOps”という名前が与えられつつあります。戦略と現場、構想と実行、ツールと業務、その「あいだ」をつなぐことで、構想を“動く仕組み”に変える職能。それがBizOpsです。

本連載初回では、BizOpsという概念の定義と、その必要性について紹介しました。

では、それを実際に組織としてどう位置づけ、どう実装すればいいのでしょうか。

今回はその問いに対し、ひとつの実践例を紹介します。

取り上げるのは、バクラクシリーズを展開するLayerX社です。同社は早くからBizOpsという機能を明確に設計し、属人的な調整業務を“再現可能な仕組み”へと進化させてきました。戦略が現場に届くまでの「裏側の仕組み」、その実態を、同社の取り組みからひもときます。

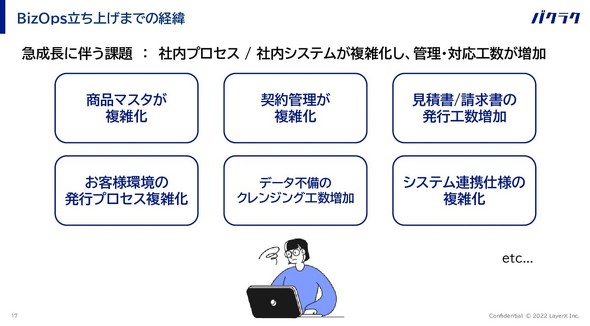

第1章:急成長するLayerXが直面した課題

LayerXは「バクラク」シリーズを中心に、複数のSaaSプロダクトを展開するコンパウンドスタートアップ型の企業です。1つの会社の中に異なるビジネスモデル・異なる成長フェーズの事業が共存することで、組織運営には高度な柔軟性が求められます。

立ち上げ初期のスタートアップでは、現場が直接動くことで十分に回っていた業務も、プロダクトや部門が増えるにつれて“ズレ”が生じ始めます。戦略と現場、方針と実行の距離が広がると、「なぜこれをやるのか」「どこに向かっているのか」が見えにくくなり、施策の実行力が落ちていくのです。

LayerXでも、プロダクト横断での施策推進やデータ連携、KPI設計などを進めようとした際、各部門のオペレーションがバラバラで、整合性を取るだけで膨大な時間がかかる状況でした。部門間の連携やナレッジの再利用がうまくいかず、プロダクトごとに同じような仕組みを一から作るような非効率が発生していたのです。

鈴木崇之氏「LayerXのBizOpsの変遷と将来ビジョン」より(資料は2022年時点のもの)

そうした中、「全体を見て、構造を設計し直す役割」が不可欠であるという認識が、社内に広がっていきました。

そして立ち上がったのが、LayerXのBizOps部です。目的は、単なる業務改善やツール整備ではありません。事業横断で施策が“実行される構造”そのものをデザインする属人的な調整ではなく、誰もが動ける仕組みを整える、そんな組織変革の中核として、BizOpsが始動しました。

第2章:BizOpsという“構え”をどう組織化したか

LayerXのBizOpsは、単に特定の業務をこなす部署ではありません。

急成長する事業の中で刻々と変化する課題に対し、常に最適な体制で臨み、テクノロジーと仕組みで解決し続けるための戦略的な姿勢、揺るぎない基盤は、来る変化に備える”構え”とも言えるでしょう。

それは「再現可能な仕組み」を常に生み出し続けるための、組織としての“恒常的な準備”とも言えます。では、このBizOpsという“構え”を、LayerXはどのように組織として具体化していったのでしょうか。

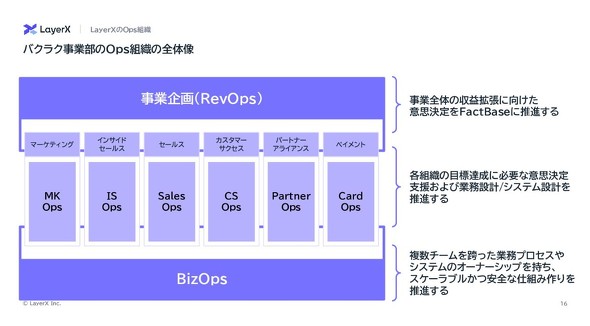

BizOps部は、バクラク事業の横断組織として立ち上げられました。

担当するのは、プロダクトをまたいだ共通課題や、営業支援・データ基盤整備など全社に関わる横断的な構造設計です。

この組織が描くのは、いわば「戦略の実行構造」の全体設計図です。その設計に基づいて、各機能別Opsチーム(Sales Ops、CS Opsなど)が実務を担い、BizOpsはそれらの構造的な整合性や設計の起点を担うという役割分担が取られています。

鈴木崇之氏「LayerXのOpsについて」より

例えば営業支援を例に取ると、ただSFA(営業支援ツール)を整備して終わりではないのがLayerXのBizOpsです。

「SFAに入力してもらうには、営業の誰がいつ何を見て、どんな判断をするのか」という、実務の流れと意思決定を踏まえた設計を行い、それに合わせてツールや業務ルールを定義し、「再現可能な仕組み」として構築していきます。

またBizOps部が「成果を生むための構造にこだわる」という姿勢も大きな特徴の一つです。

BizOpsの成果は、単なるツールの導入やダッシュボードの可視化、効率化にとどまらず、再現性や自走可能性といった“構造の持続性”にも重きを置いて評価されています。

これにより、施策が一過性の取り組みで終わらず、次のプロダクトや次の事業部にも横展開できる――、そんな「仕組みの資産化」が進み、組織全体の実行力が底上げされていくのです。

第3章:LayerXのカルチャーが仕組みを支える

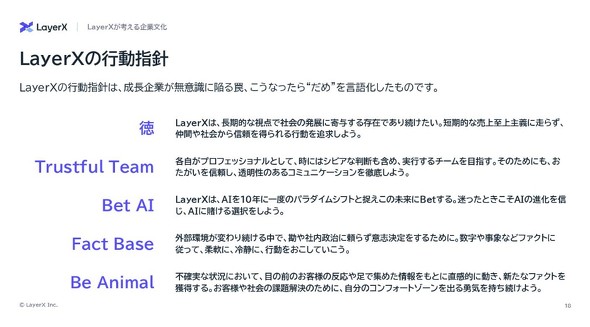

LayerXのBizOpsが機能している背景には、もう一つの重要な要素があります。それが、カルチャーの存在です。

BizOpsが組織の“あいだ”をつなぎ、再現性のある仕組みを構築するには、「整えた構造が正しく使われる」ことが欠かせません。いくら制度やルールを設計しても、それが実行されなければ意味がないからです。

LayerXではこの“使われること”を前提に、組織文化そのものが設計されています。

また特徴的なのが、「Bet Technology(技術に賭ける)」というバリューです(2022年BizOps組織組成時点)。

LayerXは、「人の努力や精神論に頼らず、技術と仕組みによって課題を解決する」ことを組織の根幹に据えています。だからこそ、仕組みをつくるBizOpsの役割も、価値あるものとして真剣に向き合えるのです。

LayerX社の行動指針は半年に1度アップデートされており、BizOps組織立ち上げ時に「Bet Technology」であった指針は、現在は「Bet AI」にアップデートされています。(LayerX社Webサイトより)

LayerX社の行動指針は半年に1度アップデートされており、BizOps組織立ち上げ時に「Bet Technology」であった指針は、現在は「Bet AI」にアップデートされています。(LayerX社Webサイトより)また、LayerXのカルチャーは、「仕組みを評価する」文化でもあります。

例えば、施策の導入においても「これで運用がまわるのか?」「再現可能か?」「誰にとって価値があるのか?」といった観点での議論が日常的に行われています。これは、表層的な成果や「がんばった感」ではなく、「その構造は本当に有効か?」という冷静な目線で評価する文化が根づいているということです。

さらに、「仕組みにしてから渡す」ことへの意識も高く、Ops側が行った業務整理や設計に対して、現場からのフィードバックが積極的に返ってくる環境があります。

このようなカルチャーだからこそ、BizOpsは「単なる便利屋」や「後方支援」ではなく、 組織の構造そのものを担う専門職能として、きちんと機能しているのです。

BizOps部の立ち上げから約3年がたちました。LayerXの中で「仕組みで成果を出す」という意識は、確実に根づいてきています。それは、仕組みだけでなく、仕組みを動かす“文化”を育ててきた結果とも言えるでしょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- 専門学校教員からNECのCISOに! 「人生は筋トレ」、訓練は超難題 - NEC 淵上氏

- WBC連覇へ「パワプロ」が侍ジャパン支援 ピッチコム対策でコナミが後押し

- ネトフリ視聴の福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」契約大幅増 WBC効果か

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- これからはAIとビジネスアナリシスの時代

- 「再雇用でいいですか?」元ビルボードジャパンCEOが語る、定年後に稼げる人の準備術

- 情シスから営業へ、異色のキャリアが生んだ「売り込まない」アドバイザー営業 - HENNGE 谷元氏

- 校務に生成AI活用する学校は2割 「学校だより」執筆も 文科省のデジタル化調査で判明

- 没入体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」がまもなく開業

- 未来の災害を可視化 都市の立体データサービス「プラトー」、自治体で防災活用広がる

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授