【新連載】想定外を乗り越える思考法 シナリオプランニングとは?:VUCA時代の必須ツール「シナリオ思考法」(2/2 ページ)

シナリオプランニングと予測の違い

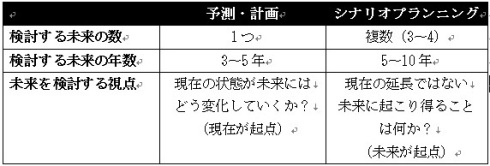

長期的な視点から考えると言うと、予測や計画(中期経営計画など)は実行しているというコメントをもらうことがあります。しかし、予測や計画とシナリオプランニングは根本的な考え方が異なります。その違いをまとめたものが次の表です。

表で書いた項目を1つずつ見ていきましょう。

まず「検討する未来の数」ですが、通常、予測や計画では1つの未来だけを描きます。一方、シナリオプランニングでは複数の起こり得る未来の可能性を描きます。採用する手法などによっても変わってきますが、通常は3つから4つの未来を描いていきます。予測や計画でもベストケース、ワーストケースといったように複数の未来を描くことがありますが、その場合、基本的な前提を同じにして最良と最悪を検討しています。しかし、シナリオプランニングではまったく前提の異なる未来を複数描くことになります。

次に「検討する未来の年数」です。3〜5年という数字は、一般的な中期経営計画を元にした数字です。一方、シナリオプランニングではより長期の未来を設定する場合が一般的です。シナリオプランニングに取り組む目的やテーマによっても変わってくるので一概には言えませんが、10年後の未来を考えるという設定をすることが一般的です。

最後の「未来を検討する視点」です。予測や計画では、現在を起点にして未来のことを考えていきます。つまり、現在の自分たちを取り巻く状況を前提として、これが今後どうなっていくのかを考えます。

一方でシナリオプランニングでは未来を起点にしてさまざまな可能性を考えていきます。言い換えれば「現在の延長線上に未来があるわけではない」という前提を持つのがシナリオプランニングです。今の時点では現実になるかどうかはわ分からない(可能性は確実ではないものの、絶対にあり得ないものでもない)要因を元にして考えていくのがシナリオプランニングです。

なぜシナリオプランニングが必要か?

ここまでいろいろと解説してきましたが、シナリオプランニングで最も重要なのは「未来は現在の延長ではない」という視点を持って、未来を考えるという点にあります。

現在の状態を元にして未来を考えると、この状態がどれだけ良くなるか、悪くなるのかという視点だけに陥りがちです。そのような視点で新しい変化の兆候を見ても、「自社には関係ない」として見過ごしてしまうことにもつながり、その変化の影響が大きくなった時に「想定外だった」と振り返ることになってしまうのです(例えばノキアにとってのiPhone登場)。

しかし、「未来は現在の延長ではない」という視点を持てば、現在では「想定外」だととらえてしまいそうな出来事が自社に与える影響を、今の状態を前提にせず考えるようになります。そのようにして確実に起きるとは言えないが、起きてしまったら影響が大きい要因を考え、その結果を現在の事業に生かすことで、環境変化への対応力が高い、アジャイルな組織に変わっていくことができるようになるのです。

著者プロフィール:新井宏征

スタイリッシュ・アイデア代表取締役。産業技術大学院大学 非常勤講師。

SAPジャパン、情報通信総合研究所を経て、2013年より現職。シナリオプランニングやプロダクトマネジメントなどの手法を活用し「不確実性を機会に変える」コンサルティングやワークショップを提供。東京外国語大学大学院修了。University of Oxford Said Business School Oxford Senarios Programme修了。

主な訳書に『成功するイノベーションは何が違うのか?』、『プロダクトマネジャーの教科書』、『90日変革モデル』(すべて翔泳社)、主な著書に『世界のインダストリアルIoT最新動向2016』、『スマートハウス/コネクテッドホームビジネスの最新動向2015』(インプレス)などがある。

関連記事

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- 「ごく普通の会社」がランサムウェア被害で直面した損失と再生の記録――菱機工業 小川弘幹氏

- 「社長、これだけは覚えておいて」――NTTグループ250人のトップが学んだ、有事の際の4つの定石

- 群馬の山で「国産レアアース」新鉱物4種発見 山口大が発表、国際鉱物学連合で承認

- 見つけにくい「心不全のリスク」が分かる血液検査 保険適用、自覚症状なくても受けて

- 「さっぽろ雪まつり」が開幕 サラブレッドなどの雪像や氷像、初日から観光客でにぎわい

- 「法律以前に、やるべきことがある」──ANA和田氏×SBT辻氏が語る、能動的サイバー防御の本質

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- 決算資料から読み解くサイバー攻撃被害の実態は? 1社当たり2億円超、数十億円規模に至る大きな影響も

- これも詐欺? セキュリティ導入時に起きる悲劇をなくせ──「登録セキスペ」で地方・中小企業を救うIPA

- ワカメ養殖でCO2削減 漁協がJブルークレジットで資金調達、規模拡大投資へ 淡路島

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授