日本企業が世界のビジネス市場で復活するには「愛ある」ビジネスアナリシスによるDX推進が必須――IIBA 日本支部 寺嶋一郎代表理事:ITmedia エグゼクティブセミナーリポート(1/2 ページ)

日本企業のDXはなぜ進まないのか。デジタルツールを導入しただけではDXは進まない。DXで何をやるべきかを明確にすることが必要であり、そのためにはビジネスアナリストの存在が不可欠となる。

アイティメディアが主催するライブ配信セミナー「ITmedia DX Summit Vol.23 〜IT戦略『次の一手』変革への現実解〜」の基調講演に、IIBA(International Institute of Business Analysis)日本支部 代表理事の寺嶋一郎氏が登場。「なぜビジネスアナリストがDX推進に必要なのか」をテーマに、日本企業においてビジネスとITの橋渡しをし、企業の変革を進めていくビジネスアナリストの必要性について講演した。

なぜ日本企業のDX推進はうまくいかないのか

「DXという言葉は、耳にタコができるほど聞いていると思いますが、日本企業のDXはうまくいっているとは言えない状況です。DXの本質は、AIやデータ基盤などのツールを導入することではありません。DXの『X』は、トランスフォーメーション(変革)であり、デジタルを前提として、ビジネスそのものを変革できる企業に変身することです。日本企業のDXがうまくいかない理由は、日本企業にビジネスアナリシスが根付いてなく、ビジネスアナリストの仕事である要求分析ができていないからです」(寺嶋氏)

米国では、ユーザー企業にビジネスアナリストやエンタープライズアーキテクトと呼ばれる職種の人材がおり、常にビジネスプロセスやIT環境、プロダクトの改善などを進めている。その数は、数十万人といわれており、IT導入に関してはビジネスシステムアナリストとプロジェクトマネジャーがタッグを組んで行っている。一方、日本のユーザー企業は、ビジネスアナリストがいないため、要件定義までもITベンダーに丸投げとなっている。

日本情報システムユーザー協会(JUAS)の調査でも、近年のソフトウェア開発における工程遅延の理由の第1位は開発規模の増大(44.1%)で、2位が要件定義不十分(34.0%)、3位が要件仕様の決定遅れ(30.3%)と報告されているが、この調査結果は20年にわたり変わっていない。ほかの調査でも、要求仕様が明確であればあるほど、仕様変更や工程遅延の発生が少なくなり、品質も高くなって満足度も高いということが報告されている。こうした要求仕様をレベルアップのため、ビジネスアナリシスが生まれた。

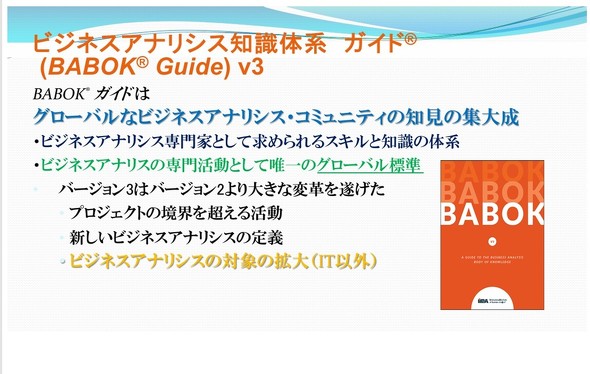

システムを導入する場合、どの企業でも要件定義は行っているが、無自覚に行っていることが多い。プロセスと作業タスクは各社各様で、要求の定義や方法も各社各様、担当する人材に求められる知識とスキルも明確になっていない。だからこそ知識とスキルを持った、専門の人材が必要になる。必要な知識とスキルは、ビジネスアナリシス知識体系(BABOK:Business Analysis Body Of Knowledge)ガイドとして公開されている。現在BABOKはバージョン3と版を重ねており、企業変革のための汎用的な知識体系になっている。

寺嶋氏は、「1980年代から企業にIT化の波が押し寄せてきましたが、業務側の要求が不完全なため、失敗に終わっているITプロジェクトも数多くあります。また1990年ぐらいからビジネス環境が複雑化し、アウトソースやオムニチャンネルなどが登場し、業務の全体像が分からなくなり、それを分析するためには正しいスキルを持った人材が必要でした。そこでソフトウェアに対する要求を明確化することを目的に、2000年代にビジネスアナリシスが確立されました」と話している。

いままさに必要なDX人材は「ビジネスアナリスト」

世界的にはこの30年間、ビジネス環境において大きな変化が起きているが、なぜ日本企業ではビジネスアナリシスの認知度が低いのか。日本企業でビジネスアナリシスが認知されてない理由としては、「失われた20年」によるIT投資の削減、ITベンダーに頼り過ぎで進まない内製化、経営陣のITへの知識不足など、さまざまな理由がある。また現場力が高いので、経営陣が現場に任せておけば改善してくれると考えていることもビジネスアナリシスが認知されない理由の1つである。

情報処理推進機構(IPA)の「DX推進スキル標準」の中に「ビジネスアーキテクト」が定義されているが、IPAが定義するビジネスアーキテクトという人材は、海外では「ビジネスアナリスト」のことである。全社のビジネス構造をさまざまな視点で可視化するのが「ビジネスアーキテクチャ」であり、ビジネスをエンド・ツー・エンドで最適化するために企画をするのが「ビジネスアーキテクト」である。経営企画、経営戦略部の仕事をするのがビジネスアーキテクトで、ビジネスアナリストからステップアップすることも多い。

「欧米の企業では、一般社員の能力が限られていることもあり、マネジメント層や経営層が業務やビジネス構造、プロセスを設計し、業務マニュアルを作成して、従業員にマニュアルどおりに仕事をさせます。マネジメント層や経営層がビジネス構造を正しく理解しているので最適化を推進することができるのです」(寺嶋氏)

今後、日本企業では、ビジネスアーキテクトはもちろん、ビジネスアナリストを企業の中に導入することが必要で、ビジネスアナリストを専門職として認定し、IT導入を合理的、効率的に行って、ビジネスを可視化し、分析して改善、変革することが求められる。またビジネスアナリストが活躍できる組織や部署を作ることも必要だ。IT部門やビジネス部門にビジネスアナリストを配置することで、ビジネスの各領域で真のニーズを把握して、常に変革を戦略的に進めることが期待できる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- 絵画の傾きを皆で調整するな! 鳥瞰力で推進するリーダー - 村田製作所 楠本氏

- 「頑張りすぎるリーダー」ほどチームを停滞させる? 「自己犠牲」が主体性を奪うメカニズムとは

- 第47回:孫正義氏から怒られて気がついた、経営幹部が果たすべき本当の役割とは

- 万博施設を遠隔で解体、無人重機の活躍を未体験記者がリポート 閉幕から4カ月

- 五輪ゴールラインで1秒間に4万枚の画像撮影 公式記録を担う時計のオメガ、タイム計測も

- 「1ビリオン超えのブロックバスター」 iPS細胞製品の成長産業化へ、住友ファーマ意欲

- 生成AI時代だからこそ、従来からの基本的な対策の徹底を――徳丸氏が整理する、生成AI時代ならではのセキュリティリスク

- 植物と景色が調和する「PARADISE 大手町店」がグランドオープン

- 定年後の給料が4割減……40・50代が知らないと地獄を見る“再雇用の残酷すぎる現実”

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授

IIBA日本支部 代表理事 寺嶋一郎氏

IIBA日本支部 代表理事 寺嶋一郎氏