「DXで企業風土を変える」──南海電鉄が挑む“140年目の新規事業”

創業140年の老舗鉄道会社・南海電鉄が、保守的な組織文化から脱却すべく、新規事業推進と企業風土改革を進めている。取り組みの数々からは、リアルとデジタルをつなぎながら未来を開こうとする覚悟が見える。

創業140年を迎える南海電気鉄道(以下、南海電鉄)は、保守的な組織文化からの脱却を進め、新規事業創出と企業風土改革に挑んでいる。同社 デジタル変革室 DX戦略部長の中川和幸氏が「CIO Japan Summit 2025」に登壇し、同社の取り組みを語った。

本イベントは、マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン・リミテッドが主催するCIO向けの招待制カンファレンスで、2025年5月12、13日の2日間にわたり、東京都文京区のホテル椿山荘東京で開催。19回目となる今回は、全国から310人のCIOおよびその相当職が参加した。

社長直轄で始まった「ゼロからの新規事業」

「とにかく新規事業を立ち上げる。何をやれとは言われていない」――社長の肝入りで立ち上がった新規事業部は、そんな状況で2019年にスタートした。

構成メンバーは4人。最初の3カ月間、メンバーたちは白紙の状態から議論を重ね、基本方針を導き出す。

まず決めたのは、「鉄道、不動産に次ぐ“第3の柱”となる、数百億円規模の新規事業の創出を目指す」こと。そしてもう一つは、「千三つ」(1000件で3つ)とも言われる新規事業の成功率の低さを前提に、小規模でも継続的な事業創出体制の構築だった。

「鉄道を生業とする当社の社風はどうしても保守的になりがちで、新規事業部だけが動いていると“勝手にやっている”と見なされる恐れもあった」と中川氏は振り返る。そこで、「イノベーション人材を育成し、常に挑戦できる組織へ変革する」を事業創出と並ぶ重点施策に据えた。

「既存事業のアセットを活かした『会社としての事業創出』と、新規事業開発プログラム等を通じた『社員起点での事業創出』、この両輪を回すことで社内風土改革を進めつつ、新たな事業を創り出すのが2019年当時に決めたこと」(中川氏)

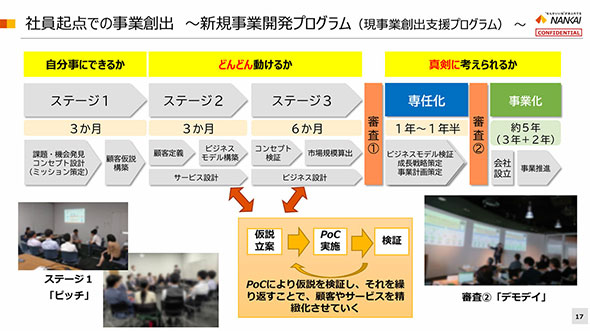

新規事業開発プログラムでは、アイデア段階から事業化までを段階的に評価する「ステージゲート法」を採用し、自由な発想を促した。テニスSaaS、SNSでの医療人材のマッチング、精進料理のファストフード店など、バラエティーに富んだ事業が生まれている。

一部は社外からの公募で寄せられた事業提案を採用し、その提案者を正社員として採用したものもある。アイデアと人材の両方を獲得する手法は、2024年「HRチャレンジ大賞・採用部門」(主催:「日本 HR チャレンジ大賞」実行委員会、後援:厚生労働省ほか)での表彰にもつながった。

南海ホークスのDNAを継ぐeスポーツ事業

一方、会社主導で立ち上げた事業もある。代表例がeスポーツ事業だ。現在は全国5拠点にeスポーツ専用施設「eスタジアム」を開設しているが、その本店が、大阪・なんばパークスに開設された「eスタジアムなんば」である。

この地はプロ野球チーム、南海ホークス(現、福岡ソフトバンクホークス)のかつての本拠地であった大阪球場跡地。“地域スポーツ文化の継承”という思いも込められている。

同社では施設運営に加えて、高校生向けの合宿型プログラムや、「Minecraft」(マインクラフト)を活用した小学生向けワークショップなど、教育イベントも開催している。「かつてはネガティブな印象が強かったeスポーツだが、南海電鉄という会社が支援することで、肯定的に捉えてくれる親御さんが増えた」(中川氏)と社会的貢献に胸を張った。

文字どおり、顧客を動かすDX

同社ではデータマーケティング部が主導して交通、流通、不動産にまたがる会員基盤を統合する「ワンID」戦略を推進している。ポイントサービス「minapitaポイント」を軸に、2027年までに会員70万人の獲得を目指している。

中川氏は、2025年に新設されたDX戦略部に初代部長として着任。同部では、上記戦略と併せて、「デジタルきっぷ」(QRコード乗車券)を活用した新施策により新規顧客獲得を増やそうとしている。

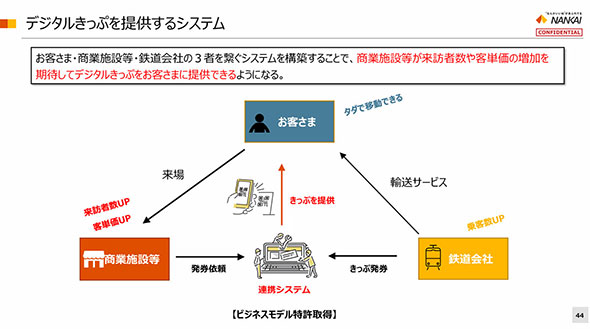

例えば、商業施設で一定額以上の買い物をした来店者に対し、無料駐車券のようなかたちで、帰りの切符を無料で提供する。商業施設としては来客数・顧客単価がアップ、鉄道会社としては乗客数が増え、顧客も支出を減らせる。三者にとってメリットが生まれるモデルとなりえる。

すでに、観光地やヘルスケアなど、応用的な活用事例も登場している。

高野山では、参拝、食事など、特定条件を満たした観光客に帰りの切符を無料発行した。通常は平均2500円の消費が、キャンペーン参加者は5800円になったという。

また、大阪府堺市の泉北ニュータウンではヘルスケアアプリ「へるすまーと泉北」を展開。日々の歩数に応じてポイントを付与し、これを切符に還元する仕組みを実装した結果、利用者の1日あたりの平均歩数は、全国平均より1500歩多くなった。「国土交通省のプレスリリースによると、1日1500歩増えることによる医療費抑制効果は年間3万5000円に上る」(中川氏)

「まず小さく始める」──現場感覚で突破口を開く

一見すると大胆な取り組みの数々も、スタート地点は小さな実験にすぎない。中川氏が繰り返すのは、「まずやってみる」「自分の裁量範囲で成果を出す」ことの重要性だ。

その成果を上層部や関係部署に見せ、「じゃあやってみようか」と言わせる──地道な突破の繰り返しが、南海電鉄のDXと新規事業の歩みを支えてきた。

とはいえ、これを推進するのはやはり簡単ではない。特に大企業においては、“総論OKの応援者”、すなわち、新しい挑戦に対して「応援しているから、何か困ったことがあれば相談して」という静観する社員が多数を占める。このポジションの人が、自発的に行動するようになることが鍵だという。

中川氏は、まず行動する仲間を社内で見つけること、そして自分ごと化して動ける人を徐々に増やす「巻き込み力」が重要だと説く。加えて、成功事例を外部から引き入れ、「他社もやっている」という説得材料にすることで社内の納得感を高めていったことも明かした。

「両利きの経営」が未来を切り拓く

講演の締めくくりで中川氏が強調したのは、「両利きの経営」の重要性だ。成熟事業を安定的に回す一方で、探索的な取り組みを軽やかに実行する。社内には保守的な価値観も根強くあるが、そこに多様な視点や遠い知の組み合わせを持ち込むことで、新しい価値が生まれると信じている。

保守的な文化の中に、小さなイノベーションの種をまき続ける。その積み重ねが、南海電鉄という老舗企業の“次の140年”をつくっていく。

関連記事

ITmedia エグゼクティブ勉強会スケジュール

ITmedia エグゼクティブ勉強会スケジュール

ITmedia エグゼクティブに入会いただくと、ビジネスに役立つ情報をはじめ人材育成、ライフスタイル、カルチャー分野も含めた勉強会に参加できます。 10x思考により「10倍の成果を出しながら自由な時間を生み出す方法」

10x思考により「10倍の成果を出しながら自由な時間を生み出す方法」

10倍の目標・10倍の成果と聞くと、達成は難しいと考える人も多いだろう。しかし、「10x」という思考法により、2倍の成果を出すより10倍のほうが簡単だという。その秘訣とは……。 事業開発のプロが語る、事業をブレイクスルーさせる「相談する力」

事業開発のプロが語る、事業をブレイクスルーさせる「相談する力」

新規事業をブレイクスルーさせるために必要な「相談力」。知っているようで知らない、その具体的な方法について、事業開発のプロであるトイトマ代表取締役 山中哲男氏が秘訣を語る。 BBB時代のDX推進において「アルムナイ」が企業にとって貴重なパートナーになる

BBB時代のDX推進において「アルムナイ」が企業にとって貴重なパートナーになる

ある調査によれば、DXで十分な成果を上げていると答えた企業は10%にすぎないという。DXが進まない理由の1つに人材不足がある。人材獲得戦略にアルムナイを加えることで、効率的なDXの実現が期待できるという。 若手を育て、活かす“上司力”により、Z世代社員の安易な早期離職激減を目指す

若手を育て、活かす“上司力”により、Z世代社員の安易な早期離職激減を目指す

Z世代と呼ばれる1990年代中盤から2010年代序盤までに生まれた若者たち。今、彼らは20代となり、社会に羽ばたいている。これまでの世代とは違う価値観を持つ彼らに、上司はどのように対応すればよいのだろうか。 単純に示すのが「禅」――無駄なものをそぎ落とすと最終的に本質が見えてくる

単純に示すのが「禅」――無駄なものをそぎ落とすと最終的に本質が見えてくる

産業革命以降、人口は増え続け、工業化により生態系に深刻な影響が出るなどの変化が人類全体の課題となっている。この大転換期を東洋の知恵や禅のアプローチを通じて乗り越えるためのヒントを学ぶ。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- アサヒ飲料初の女性社長、近藤氏が会見 システム障害の影響からの回復に意欲

- 「1ビリオン超えのブロックバスター」 iPS細胞製品の成長産業化へ、住友ファーマ意欲

- 五輪ゴールラインで1秒間に4万枚の画像撮影 公式記録を担う時計のオメガ、タイム計測も

- 第47回:孫正義氏から怒られて気がついた、経営幹部が果たすべき本当の役割とは

- 「頑張りすぎるリーダー」ほどチームを停滞させる? 「自己犠牲」が主体性を奪うメカニズムとは

- 絵画の傾きを皆で調整するな! 鳥瞰力で推進するリーダー - 村田製作所 楠本氏

- 植物と景色が調和する「PARADISE 大手町店」がグランドオープン

- 第12回町工場見本市 19日開幕 ”モノづくり”極める57社集結 東京国際フォーラム

- 生成AI時代だからこそ、従来からの基本的な対策の徹底を――徳丸氏が整理する、生成AI時代ならではのセキュリティリスク

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授