ドイツに学ぶ中長期視点の経営:視点(1/4 ページ)

低迷する欧州経済内では健闘しているドイツ。産業構成や勤労観が似ているドイツの中長期視点の経営に、強い日本企業を作るヒントを探る。

はじめに

1990年代の日本――いわゆる失われた10年――に多くの企業が米国式経営を取り入れた。ROA, ROCE, EVA等の経営指標が次々と紹介され、企業はそれらの指標を元に選択と集中に取り組み、短期的に利益を上げ、株主に還元した。そうした観点では一定の成功を収めたと言えるだろう。

しかし、米国式経営は、アメリカ人の勤労観には合致したものの、高度成長期時代を土台にした日本式経営において日本人の勤労観には合っていなかったように思える。

そうした中、我々は低迷する欧州経済内では健闘しているドイツの中長期視点の経営こそ日本人の勤労観にも合致し、強い日本企業を作る上での参考になるのではないかと考えている。本稿では、その要旨をご紹介した上で、日本企業が持つべき視点について論じたい。

1、米国式経営。短期的視点での経営

1990年代にバブルが崩壊し、1980年代に世界中から注目された日本式経営、即ち秀逸な工場現場をベースとしたカイゼンやJITシステム、ケイレツによる強い結束等は影を潜め、むしろ日本のホワイトカラーの低生産性、マネジメント能力の不在等が注目されるようになった。

そうした中、盛んに紹介された米国式経営は、株主第一主義であった。これはつまり株価を上げるために、外部環境に対して、臨機応変に立ち回ることを求めたものである。

当時の日本式の経営は、バブル崩壊という外部環境の急速な変化に対して対応するすべを持っていなかった。多くの経営者にとってトップダウンで臨機応変に対応する米国式経営は魅力的に映り、次々と導入する企業が増えていったのである。

実際、こうした米国式経営はうまく日本企業を立ち直らせたといえるだろう。というのも、日本企業は終身雇用の下、現場の人材が育つシステムが形成されていたからである。現場が強い上に、トップダウンで事業の選択と集中を進めたことにより、短期的に収益を上げることに成功した。

例えば、日産のカルロス・ゴーンはその象徴として取り上げられることも多い。日産は1999年の経営危機から立ち直り、2002年の「日産180」の達成へとつながっている。

また、パナソニック(当時松下電器) も2000年頃の経営危機により太陽電池の研究開発からの撤退、事業の再整理(13,000人の早期退職含む)により再生への道を進んでいる。

再生ファンドによる買収事例が増えてきたのもこの頃である。海外のファンドにとって、優秀な現場力を備えマネジメント能力の不在だけで苦戦している日本の企業を再生させる事は「easy job」と目に写ったのである。

この20年間で日本人はある程度「米国式経営」のメソドロジーを手に入れたのではないだろうか。

例えばパナソニックでは、その後の円高で迎えた経営危機を津賀社長の下、キャッシュフロー経営による大胆な事業の入れ替えを行い、見事な復活を見せている。

しかし、この間に日本企業がその根本的風土を変えたかというとそうでもないことに気付く。

大企業では終身雇用が相変わらず主流であるし、ケイレツ取引が壊滅したかと言えばそうでもない。

日本の経営者の報酬が米国のCEO並みになったという話も未だに聞かないのである。

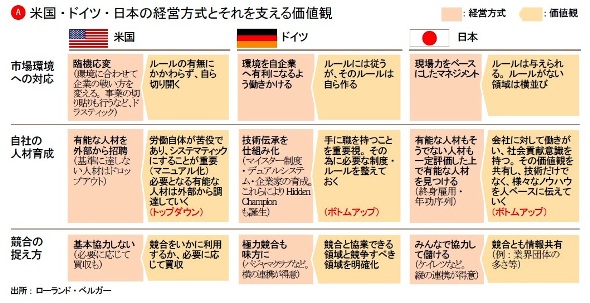

企業の風土・価値観とは、国民性の違い、とも言える。それぞれの経営方式の違いと、それを生み出している価値観を図Aにまとめた。

バブル崩壊後の再生が一段落した現在今後長期的に日本企業が海外の企業と戦い、真のグローバル企業を目指しつつ、同時に持続的な安定成長を求める日本企業は多いと思われる。そうした中、米国式経営のメソドロジーを持ちつつも日本企業の根本的風土に合った新しい経営スタイルを模索する必要があるのでないか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- 専門学校教員からNECのCISOに! 「人生は筋トレ」、訓練は超難題 - NEC 淵上氏

- WBC連覇へ「パワプロ」が侍ジャパン支援 ピッチコム対策でコナミが後押し

- 情シスから営業へ、異色のキャリアが生んだ「売り込まない」アドバイザー営業 - HENNGE 谷元氏

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- 「Dr.コトー」存続の切り札はドローン 病院から離島へ十数分のフライトで医薬品を輸送

- 「再雇用でいいですか?」元ビルボードジャパンCEOが語る、定年後に稼げる人の準備術

- 中央線グリーン車、収入目標突破へ JR東日本が3月運賃改定 喜勢社長「サービス向上」

- 国内最大級のカメラ見本市「CP+2026」開幕 若い世代に人気「コンデジ」が存在感

- 心の健康診断「ストレスチェック」を令和10年から全企業に義務付け 問われる実効性

- 校務に生成AI活用する学校は2割 「学校だより」執筆も 文科省のデジタル化調査で判明

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授