イノベーションを連鎖させるためのマネジメント──その2:Gartner Column(2/2 ページ)

「コミュニティ」

「たった一人の発案者」という神話は、心理学やイノベーションに関する文献の中で繰り返し否定されてきた。確かに人間は単独でも素晴らしいアイデアを思いつくが、こうしたアイデアは概して過去の優れたアイデアを土台にしている。しかも、そのほとんどが、ひらめきや粘り強さ、創造性、マーケティング技術、ビジネス知識といった膨大なスキルや情報・アイデアをもたらす他者に依存している。端的に言えば、イノベーションはチーム・スポーツなのである。リーダは、「社会的伝播力」や「同僚からの圧力」という強力な力を生かしてイノベーション活動の持続を助けられる。Everett M. Rogersは、著書『イノベーションの普及』の中で、社会的伝播を促す要因を説明している。中でも次の3つがイノベーションに関係している。

- 観測可能性: イノベーションにどのように関わっているかを従業員同士で確認できるようにする。そのために、同僚がどのような作業をしているか、勤務時間外に何を成し遂げたかを共有する機会を設ける。

- 試行可能性: スタッフがイノベーターとしてのアイデンティティを簡単に試せるようにする。そのために、コミットメント(責任を伴う約束)のレベルがさまざまな、イノベーションの役割を与える。

- 相対的有利性: イノベーションに関与することが単に好ましいだけでなく名誉なことであり、名声につながるということを示す。

これと同じ基本原則をイノベーション活動にも適用できる。例えば、ある世界的な保険会社では、イノベーションは何より、円滑に運営されるイベントとソーシャル・キャンペーンを通して生まれる。同社のバイスプレジデントによれば、このようなキャンペーンでは参加者の多様性とアイデアの品質の間に直接的な相関性が認められる。同氏は次のように説明する。多様性には心理的価値がある。ソーシャル・キャンペーンは全てオンラインで実施される。幹部クラスのビジネス・スポンサーが付き、1000人以上の参加者を目指す。こうしたキャンペーンでは通常、何百ものアイデアが生まれる。

従業員と絶えずコミュニケーションを図っているほか、従業員同士でも相互に意思疎通を図っている。これが参加率を高め、学習と理解を促進している。キャンペーンにおける選考過程は厳しい。ビジネスケースによる提案の検討対象となるのは、生み出されたアイデアの2%にすぎない。選ばれなかったアイデア(中には上級リーダーから提出されたものもある)については、幹部クラスのスポンサーが貢献者による実験と学習に感謝を示し、努力を決して失敗ではないと知らせる。実際、「失敗」という言葉が使われることはない。「失敗」という言葉には否定的なニュアンスがあり、やる気を削ぐためである。さらに、コミュニティでブレーンストーミング、コラボレーション、各アイデアへの投票を行わせることで、バイスプレジデントは、実現しなかったアイデアに対する心理的反応を変えた。

経済的妥当性、顧客へのインパクトといった要因に対するコミュニティからのフィードバックが、アイデアの実行可能性を決定する。このアプローチは、より好ましい心理的反応を引き出しており、アイデアが選ばれなかった者は、自分のアイデアが悪かったとか、経営陣は自分の意見を聞いてくれなかったと感じることがないため、今後もまた参加しようと思うのである。参加者は全員、ソーシャル・キャンペーンへの全提案を、アイデアが選ばれた理由、選ばれなかった理由とともに見ることができる。

アイデア創出過程ではこうした透明性が不可欠であると同社は考えており、地位や役職に関わらず、あらゆる人のアイデアに価値があるということを周知している。その代わり、従業員はキャンペーンに参加することが期待されていて、最高のアイデアを提示したことではなく、キャンペーンに参加して革新性を発揮したことに対して報酬が与えられる(最高のアイデアにはそのための報酬がある)。アイデアが選ばれた者は、金銭や物による報酬ではなく、人から認められるという報酬を得るのである。

バイスプレジデントは次のように語っている。「当社の報奨システムは、参加は良いことで、企業として従業員の参加を期待しているということを強く後押しするものである。自分の声は決して聞いてもらえないと感じている従業員をなくすことができる。」要約すると、全組織階層の個人の革新的な能力をうまく活用することで、企業は計り知れない競争優位性を獲得できると信じている。同氏の究極的な目的とは何か。それは、企業心理や企業文化を変えるために、イノベーションを組織に深く浸透させて自然にイノベーションが生じるようにすることである。この事例は、好例の代表とも言えよう。

まとめ

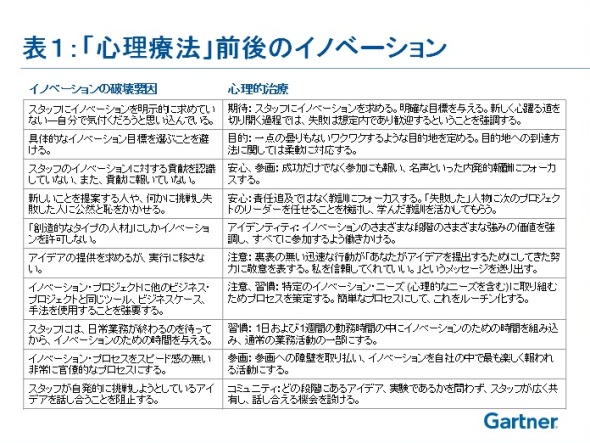

必要なことは、将来否応なく発生する最も一般的な問題に備えることである。表1にある、イノベーションの芽を摘む可能性のある方法をもう一度見直し、今回のコラムで得た教訓を生かしてこうした問題にいかに取り組めるかを確認していただきたい。

今回(及び前回)のコラムは次のように要約できる。CIOとビジネス・リーダーがイノベーションの仕組み(「アイデアを収集し、選定・評価して、プロトタイプを作成する」)を打ち出すだけでは、イノベーションは起きない。イノベーションとは、信念に基づく行動だからである。スタッフは、イノベーションで努力することで報われると確信して、初めてイノベーションに着手する。

それ以外に、日々の定型業務を変える理由は見当たらないからである。スタッフがイノベーションに向けた第一歩を踏み出させるように仕向けることが重要なポイントである。次に、スタッフのモチベーションを維持するための機運と勢いづけを生み出す。これが、イノベーションに関する心理学的な面からの提案である。イノベーションを成功させるための方法、それはスタッフを刺激してイノベーションに着手させる心理的要因(動機づけ)にフォーカスし、イノベーションを長期にわたり持続させる心理的要因(勢いづけ)にフォーカスすることである。

著者プロフィール:小西一有 ガートナー エグゼクティブ プログラム (EXP)エグゼクティブ パートナー

2006年にガートナー ジャパン入社。CIO向けのメンバーシップ事業「エグゼクティブ・プログラム(EXP)」において企業のCIO向けアドバイザーを務め、EXPメンバーに向けて幅広い知見・洞察を提供している。近年は、CIO/ITエグゼクティブへの経営トップからの期待がビジネス成長そのものに向けられるなか、イノベーション領域のリサーチを中心に海外の情報を日本に配信するだけでなく、日本の情報をグローバルのCIOに向けて発信している。

関連記事

- イノベーションを連鎖させるためのマネジメント──その1

- デジタル・ワールドを勝ち残るための方程式――Gartner Symposium/ITxpo 2013のテーマに寄せて

- 日本のCIOは、デジタルワールドの潮流に乗れるのか? ――CIO アジェンダ 2013

- IT戦略の策定方法について極める(後編)――CIO/ITエグゼクティブの成功とは何か?

- IT戦略の策定方法について極める(前編)――CIO/ITエグゼクティブの成功とは何か?

- フロントオフィス・イノベーション――CIOは社内企業家「イントラプレナー」となれ

- 今こそ「ITブランド」を確立する行動をとれ

- テクノロジでビジネスにイノベーションを興す時代が来た

- ビジネスプロセスを改善する――コストは結果的にしか削減されない

- 企業のグローバル化について考える――その時CIOの決断とは

- イノベーションにおける誤解を解消する

- ○○○○な数字で評価することが、日本の組織をダメにしている――後篇

- ○○○○な数字で評価することが、日本の組織をダメにしている――前篇

- 「創造的破壊」の意味を考えてみませんか?

- 日本とグローバルではITにおける注力分野に違いがあるが、その本質は何か?

- あなたは、新たな発想でITの将来を描けるか?

- 業務を標準化することで未来は拓けるか?

- あなたがCIOならば自分がすべきことは自分で考えて自分で決めなければならない

- IT「あたま」を丸くしよう

- ビジネスによってITガバナンスはどう変化するか(3)

- ビジネスによってITガバナンスはどう変化するか(2)

- ビジネスによってITガバナンスはどう変化するか(1)

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- 「ごく普通の会社」がランサムウェア被害で直面した損失と再生の記録――菱機工業 小川弘幹氏

- 「社長、これだけは覚えておいて」――NTTグループ250人のトップが学んだ、有事の際の4つの定石

- 群馬の山で「国産レアアース」新鉱物4種発見 山口大が発表、国際鉱物学連合で承認

- 見つけにくい「心不全のリスク」が分かる血液検査 保険適用、自覚症状なくても受けて

- これも詐欺? セキュリティ導入時に起きる悲劇をなくせ──「登録セキスペ」で地方・中小企業を救うIPA

- 「さっぽろ雪まつり」が開幕 サラブレッドなどの雪像や氷像、初日から観光客でにぎわい

- 「法律以前に、やるべきことがある」──ANA和田氏×SBT辻氏が語る、能動的サイバー防御の本質

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- 決算資料から読み解くサイバー攻撃被害の実態は? 1社当たり2億円超、数十億円規模に至る大きな影響も

- ワカメ養殖でCO2削減 漁協がJブルークレジットで資金調達、規模拡大投資へ 淡路島

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授