ビジネスルールと意思決定の自動化:ビジネスとITを繋ぐビジネスアナリシスを知ろう!(1/2 ページ)

業務からデータを切り離して管理する考え方は広く普及していて、さらに最近では、業務からビジネスルールを切り離して管理する方法が注目されている。実は、ビジネスルールの多くがプロセスの中に含まれていることが分かっている。

第2回:ビジネスアナリシスの知識体系BABOKガイドとは(前編)

第3回:ビジネスアナリシスの知識体系BABOKガイドとは(後編)

第7回:戦略と実行の橋渡し、ビジネスアーキテクチャの役割――デジタル時代を生き抜く、企業の新しい羅針盤

第8回:要件定義をツールで行なう:ビジネスアナリシスツールの紹介

第11回:日本で生まれたビジネスアナリシス方法論:GUTSY-4

第13回:DX推進・DX人材育成手段としてのビジネスアナリシス実践例

第14回:重要な経営課題を デジタルで解決するために――ビジネスアナリスト(BA)ならデジタルを活用した解決案を提案できる

第15回:ビジネスアナリシスは誰もが使える思考と行動の基盤――ビジネスアナリシスの原点は日常生活の中にある

第17回目は「ビジネスルールと意思決定の自動化」 です。

業務とビジネスルール

ビジネスルールって何でしょうか。

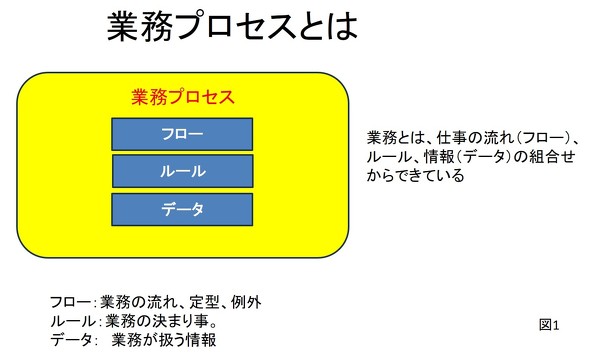

あまり聞きなれない用語かもしれませんが、変化の激しい時代にこそ重要な考えです。当たり前のことのようですが、業務プロセスは、仕事の流れ(フロー)、ルール、情報(データ)の組合せからできています。

業務からデータを切り離して管理する考え方(データ中心アプローチ)は広く普及していると思います。さらに最近では、業務からビジネスルールを切り離して管理する方法が注目されています。実は、ビジネスルールの多くがプロセスの中に含まれていることが分かっています。

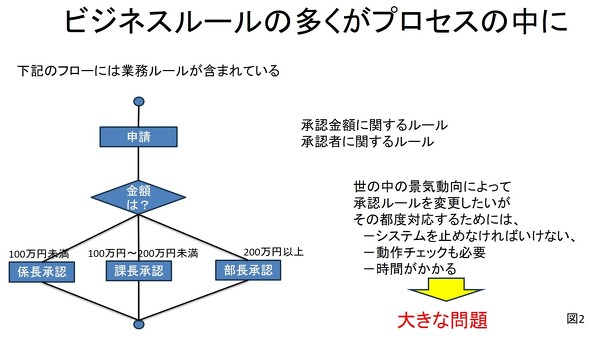

図2は単純な承認ルールの例ですが、世の中の景気の変動により承認ルールを変えたくなりますよね。景気が良ければ、図の中の係長承認を100万円未満だったものを200万円未満に、課長承認は100万円〜200万円だったものを200万円〜300万円……と。逆に不景気になれば係長承認は50万円未満へと厳しくする、など。ルールの変更をシステムが対応するためには、その都度システムを止め、コードを変更し、動作チェックをする……時間がかかりますね。

VUCAの時代と言われているように外部環境の変化は最近よくあることですが、変化の都度システムのコードを修正するには大きな作業が必要です。外部環境の変化に対応しずらい(対応するのに時間がかかる)のは大きな問題です。最近の研究で明らかになってきたことは、頻繁に起こる外部環境の変化に対応するにはビジネスルールの変化で対応できることが意外と多いということです。

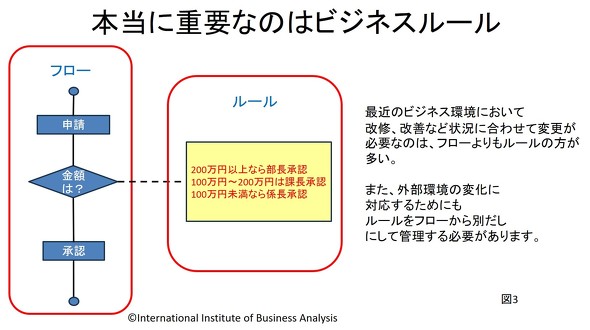

図3のように、業務プロセスの中からビジネスルールだけを取り出し、別に管理するやり方です。このようにするとルールだけを簡単に変更することができ、係長は100万円未満だったものを200万円未満……に変更し、フローに関するシステムコードは何も変える必要がありません。このようにルールを業務プロセスから切り離して管理するやり方をBRM(ビジネスルール管理)と言い、それを支援するシステムがBRMS(ビジネスルール管理システム)です。

ルールを変えることでビジネスがうまくいくため特定な業界、特に保険業界や通信業界では従来からBRMSが多く使用されてきました。考えてみると保険の約款はビジネスルールの塊なので、しっかり管理する必要があります。また、携帯電話(スマホ)の料金プランもビジネスルールです。学割、家族割など、毎月のように新しいプランが提案されますが、請求プロセスなどはほどんど変わりません。ビジネスルールを変えているだけです。

このようにビジネスルールの変更のみで、魅力的な料金プランを提示することにより、スマホユーザーにキャリアの変更を促すことができ、キャリア会社の売上げに直接影響し企業利益に貢献することが可能になります。

つまり、次の様な図式が可能になります。

ビジネスルールの変更⇒ 競合優位性に直接影響し、売上・利益の向上に貢献する

DXでは、プロセス(フロー)改善も重要で、BPM(ビジネスプロセス管理)や、それを支援するBPMS(ビジネスプロセス管理システム)も注目されています。ですがプロセス改善は仕事の効率向上によるコスト改善に効果がありますが、売上の向上にはあまり期待できないかもしれません。

上記のスマホ料金プランのように、ルールの変更は魅力的なプラン(家族割など)を提示でき、顧客の行動に直接影響を与えることが期待できますから、効率より企業の売上げや利益への直接的な貢献が期待できます。

また、電気・ガス料金の自由化で従来別々の契約だったものを、ガス会社(電気会社)が電気料金(ガス料金)と合算して一括サービスを提供できるようになりました。電気・ガスを別々に契約することに比べ、一括サービスで魅力的な料金サービスを提供しています。提供会社の売上げ・利益の貢献のみならず、消費者の満足度向上にも大きく貢献しています。これもビジネスルールの果たす役割が極めて大きいものです。

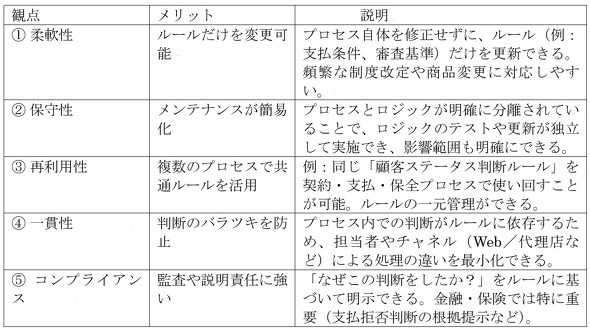

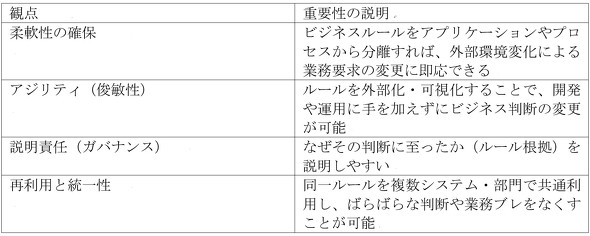

このように見ると、ビジネスルールってバカにできないですよね。すこしまじめに考えてみましょう。ビジネスプロセスからビジネスルールを分離して管理することは、業務の柔軟性・一貫性・保守性を高めるという観点から、さまざまなメリットがあります。次の表はその代表的なものです。

特に変化の多い業界(例:保険・金融、通信、公共料金など)では、その利点がより顕著です。

DXにおけるビジネスルール

ビジネスルールは最近のDX環境において、変化の多い業界のみならず大きな意味があります。それはDXで重要なのは業務をデジタル化(もしくはデジタライズ)したのちに外部変化への対応能力を高めておく必要があるかからです。外部環境が変化するたびにデジタルシステムを作り直すのではなく、ビジネスルールのみを修正することで変化に柔軟に対応可能なデジタルシステムにしておくことがDX時代には不可欠になります。

そもそもDXとは「デジタルを活用して、企業が競争優位を獲得・維持するために、ビジネスモデル・業務プロセス・組織文化を継続的に変革していくこと」です。この変革の過程で、頻繁に変わる意思決定や業務判断が必要になり、その中心にあるのが「ビジネスルール管理」と言えます。

DXにおけるビジネスルール管理の重要性(要点)は次のとおりです。

日本ではDXブームと言われていますが、AI、IoTなどデジタル技術に重点が置かれていてX(トランスフォーメーション)がなおざりにされているのは残念です。まして、ビジネスルールの重要性にまで気がついていないようなのが大変きがかりです。

DX時代のデジタルビジネスは、ある意味「コードよりもルールで動かす」ことが重要ではないでしょうか。ビジネスルールが外部化・再利用・可視化されることで、DXに必要な変革スピード・一貫性・説明力が確保されます。ビジネスアナリストがビジネスルールの設計と管理に深く関与することで、ITと業務の橋渡しが実現します

ビジネスルールの種類

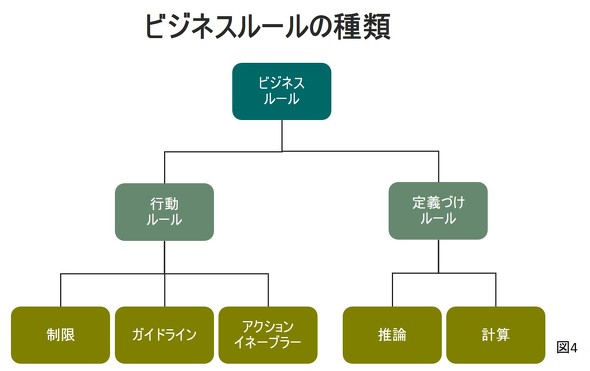

ところで、ビジネスルールの種類にはどのようなものがあるのでしょうか。大きく分類すると、「定義付けルール」と「行動ルール」があります。

定義付けルール:定義付けのルールは、ビジネス・ルールの概念を形作ったり、ビジネス用語を定義したりします。また、組織の業務運用に関する知識について記述します。定義付けのルールに違反することはできませんが、適用を誤ることはあります。

例:顧客が1か月に10件を超える注文を出した場合は、その顧客を優良顧客として認定しなければならない。(BABOK V3より) (「優良顧客」を定義しています)

さらに、定義づけルールから派生した、計算ルール、推論があります。

例:肥満度指数(BMI)は体重(kg)÷[身長(m)×身長(m)]として計算される(計算ルール)

例:顧客の月間購入額が10万円以上で支払の延滞履歴が全くなければ、優先顧客とする(推論)

行動ルール: 人が振る舞うべき行動を定めたルールです。日々の業務活動を具体的に方向付け、この目的を果たすために、行為や振る舞い、実践、あるいは手続きに何らかの義務や制限を課します。

例:顧客から提示された請求書送付先と、クレジット・カード業者に記録された住所が一致しない場合は、注文を受け付けてはならない。(BABOK V3)(この組織が自分たちのビジネスをしやすいためにルール化したものです)

行動ルールから派生したものに、制限、ガイドライン、アクションイネーブラ等があります。制限は「これはしてはいけない(強制的な指示)」、ガイドラインは「やった(やらない)方が良い(警告的な指示)」、アクションイネーブラは「これをやりなさい(アクションを始動させる指示)」です。

定義づけルール、行動ルールをまとめて図示すると次の様になります。

通常、これらを組み合わせて業務が遂行されます。

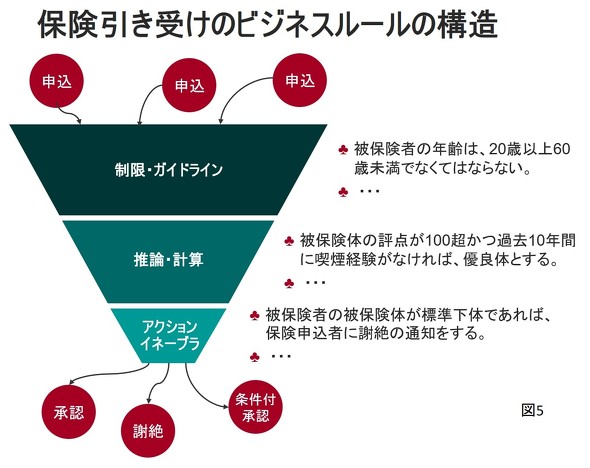

例えば、保険の引受けのビジネスルールの構造です。

図5のように、ビジネスルールを組み合わせることにより複雑な業務が遂行されます。

意思決定の自動化

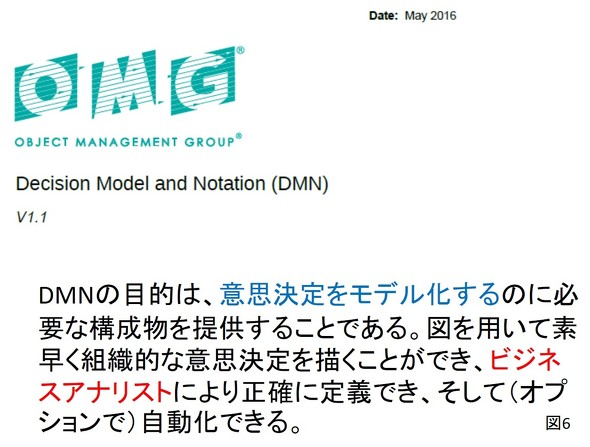

これだけビジネスルールが重要なことが分かればビジネスルールを基に意思決定(現場の業務上の意思決定)を自動化し、環境の変化に応じて意思決定を柔軟に変動したくなりますよね。そのために最近グローバルで注目されているのがDMN(Decisio Model and Notation:意思決定モデルと表記法)です。

DMNとは、ビジネス上の意思決定をモデル化・表現・共有・実行可能な形で記述するための表記法(Notation)であり、OMG(Object Management Group)が定義する業界標準です。

DMNにより次のことが可能になります。

- 意思決定ロジックを明示・共有可能にできます

- 業務担当者(非技術者)でも理解・検討可能なように可視化されます

- 意思決定を実行可能な形で定義して自動化まで可能です

- BPMN(ビジネスプロセスモデルと表記法)と組み合わせることにより、ルールを含む業務を自動化できます

ここで扱うのは、ローン審査、保険査定など定型的で繰り返されるもので、ビジネスの現場でなされる業務上の意思決定です。これらは人によるばらつきを避けるために自動化することが望まれます。

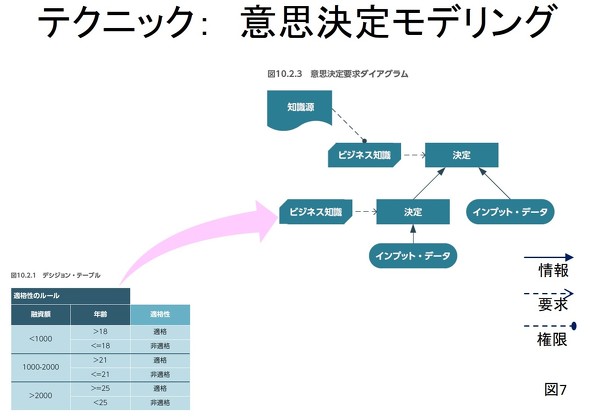

図7をDRD(意思決定要求ダイアグラム)と言います。

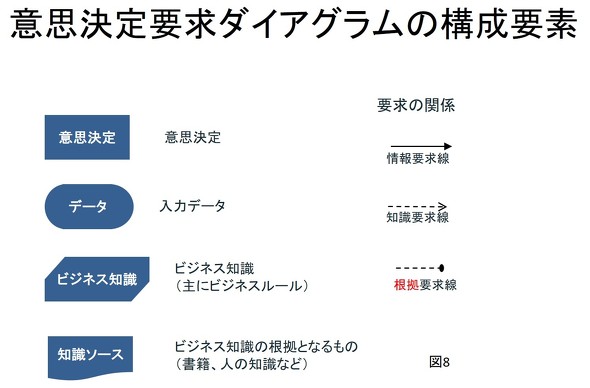

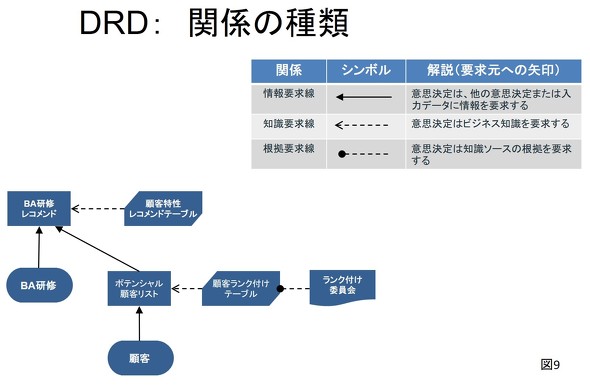

このDRDの構成要素(図形)は図8のとおり、4つの図形(意思決定、入力データ、ビジネス知識、知識ソース)と要求の関係を表す3種類の矢印(情報要求線、知識要求線、根拠要求線)です。わずか7つの図形と矢印で意思決定をモデル化できますから、分かりやすくIT人材やビジネスアナリストのみならず業務担当者に容易に理解してもらうことが可能です。

意思決定するためには入力情報(データ)、意思決定するための知識(主にビジネスルール)が必要です。そして意思決定のアウトプットも情報(データ)になります。ですからメインの意思決定にはサブ意思決定の結果を入力することが可能です。

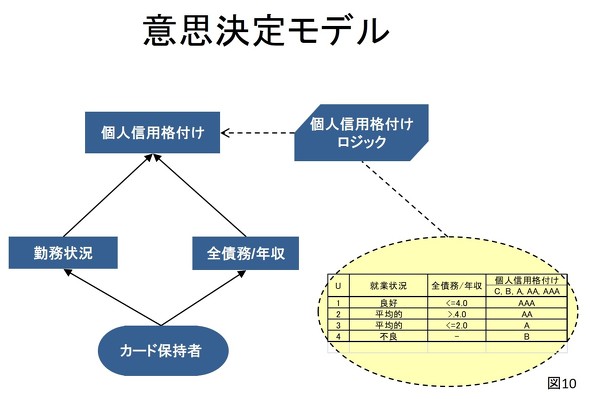

ビジネス知識(主にビジネスルール)としてよく使用されるのはデシジョンテーブルです。図10はカード所有者の「勤務状況」「全債務/年収」の組合せでその個人の信用格付けを意思決定するロジックです。ビジュアルに意思決定がモデル化されることが分かると思います。これなら業務担当者でも容易に理解することが可能です。

上記のように意思決定は簡単にモデル化されますが、それだけでは自動化はできません。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- これも詐欺? セキュリティ導入時に起きる悲劇をなくせ──「登録セキスペ」で地方・中小企業を救うIPA

- 「ごく普通の会社」がランサムウェア被害で直面した損失と再生の記録――菱機工業 小川弘幹氏

- 「頑張りすぎるリーダー」ほどチームを停滞させる? 「自己犠牲」が主体性を奪うメカニズムとは

- 「社長、これだけは覚えておいて」――NTTグループ250人のトップが学んだ、有事の際の4つの定石

- 見つけにくい「心不全のリスク」が分かる血液検査 保険適用、自覚症状なくても受けて

- 群馬の山で「国産レアアース」新鉱物4種発見 山口大が発表、国際鉱物学連合で承認

- 「さっぽろ雪まつり」が開幕 サラブレッドなどの雪像や氷像、初日から観光客でにぎわい

- 「法律以前に、やるべきことがある」──ANA和田氏×SBT辻氏が語る、能動的サイバー防御の本質

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- トヨタと日産が1月の中国新車販売プラス 日産はファーウェイ技術採用のガソリン車が好調

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授