ビジネスアーキテクチャで変革のビジネスアジリティを実現する:ビジネスとITを繋ぐビジネスアナリシスを知ろう!

現在は、継続的改善にとどまらず、ビジネスや業務および組織の構造的な変更をやり続ける継続的変革が求められている。この俊敏な継続的変革の活動のために重視することは何か。

第2回:ビジネスアナリシスの知識体系BABOKガイドとは(前編)

第3回:ビジネスアナリシスの知識体系BABOKガイドとは(後編)

第7回:戦略と実行の橋渡し、ビジネスアーキテクチャの役割――デジタル時代を生き抜く、企業の新しい羅針盤

第8回:要件定義をツールで行なう:ビジネスアナリシスツールの紹介

第11回:日本で生まれたビジネスアナリシス方法論:GUTSY-4

第13回:DX推進・DX人材育成手段としてのビジネスアナリシス実践例

第14回:重要な経営課題を デジタルで解決するために――ビジネスアナリスト(BA)ならデジタルを活用した解決案を提案できる

第15回:ビジネスアナリシスは誰もが使える思考と行動の基盤――ビジネスアナリシスの原点は日常生活の中にある

第18回目は「ビジネスアーキテクチャで変革のビジネスアジリティを実現する」 です。

近年のビジネス環境が、社会の変容や社会的インパクトが大きな技術の断続的な登場によって、ビジネスの不透明さや不確実性が高くなるとともに、その変化のスピードが非常に速くなっていることは、多くの人が認識していると思います。

企業は、この断続的な大きな変化に対応するために、従来の組織や事業の枠を超えた変革活動(トランスフォーメーション)を求められているとともに、この活動を迅速に企画し実行する必要に迫られています。

そして現在は、継続的改善にとどまらず、このビジネスや業務および組織の構造的な変更をやり続ける、つまり継続的変革が求められています。

ここで最初に確認しておきたいのは、この俊敏な継続的変革の活動のために重視することは何かということです。

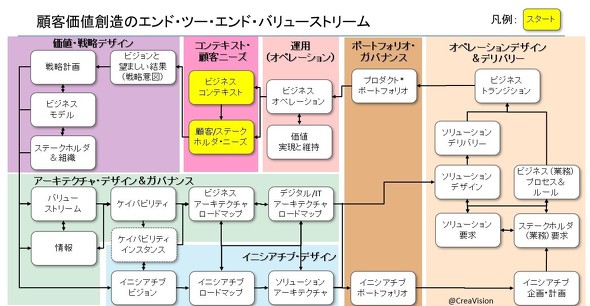

組織は何かしら外部の顧客に対して価値を提供することを、その存在目的としていることが多いでしょう。そうであるならば、図1に示すような顧客に対して価値を届けるエンド・ツー・エンドの一連の活動(バリューストリームと言います)をいかにうまく、俊敏に行うかが求められてきます。

ここでは最初に、ビジネスのコンテキスト(環境)とステークホルダおよびそのニーズを認識し、実現すべき価値と実行のための戦略およびビジネスモデルをデザインします。

次に、この新しい戦略やビジネスモデルを実現するためのオペレーティングモデルを構想する必要があり、それがビジネスアーキテクチャを考え、それを支える情報システムアーキテクチャを考えるということです。

変革活動を企画するときには、ハイレベルなビジネスの構造をどう変えるかを議論するのであって、業務フロー図のどのステップがボトルネックになっていて改善するかというレベルでは議論していません。

アーキテクチャレベルでの将来像を描き、現状とのギャップを特定することで、それを埋めて将来像を実現する施策(イニシアチブ)を洗い出し、ポートフォリオマネジメントのプロセスにおいて優先順位付けや実行承認を組織的に行うことがなされます。

こうして組織で合意形成された施策が、プロジェクトなどの形態で実行されることでプロダクトやサービスが開発され、それが運用されることで顧客にビジネス価値を届けることができます。

図-1を踏まえ、俊敏な変革を行い続けるためには、ここでは2つの点について指摘しておきます。

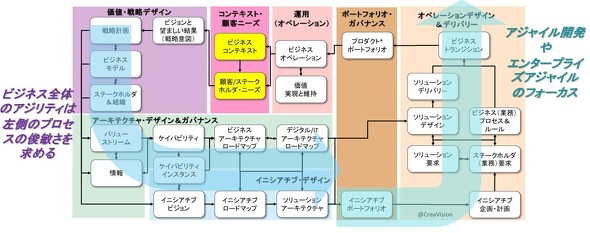

1つ目が、俊敏さを実現するために、近年ではアジャイル開発が増えてきており、より迅速なプロダクト開発を行うことが注目されています。ただ図-2に示すように、この俊敏さは図の右側の速度を上げますが、左側の活動の速度をあげることはできません。

ビジネスとして構築したいのは、顧客に価値を届けるまでのアジリティであり、それは図に示すエンド・ツー・エンドのバリューストリーム全体のアジリティを実現する必要があります。

2つ目が、私たちは変革活動の施策(イニシアチブ)を実行するために、プログラムやプロジェクト、またはアジャイルの文脈ではプロダクト開発といった形態をとって、施策を実行しています。

多くの組織における課題の1つは、経営層から新しい戦略アイデアや戦略意図が提示された際に、各事業やプロダクトグループまたは各部門において、それを実現するための個別のプロジェクトやプロダクト開発の企画・計画作成をすぐに取り組み始めてしまうことにあると言えます。

つまり、図-2の左側のサイクルで示されているように、新しい戦略やビジネスシナリオが、企業のビジネスや業務の構造や、デジタル・ITシステムの構造にどのように影響し、どのように将来のあるべき構造に再構成するかを、全体視点でプロジェクトの前に検討することが欠けているのではないかということです。

重要なトランスフォーメーション施策を成功させるためには、組織や事業を超えたエンタープライズ全体視点からビジネスの将来像をデザインする明確な機会や手法を企業内で持ち、定着させる必要があり、これがビジネスアーキテクチャをデザインするということです。

私たちは、ホリスティックな視点から、ビジネスやエンタープライズの各構成要素とそれらの相互の関係を迅速にデザインしていくための、マインドやスキルを身に付ける必要があります。

ビジネスアーキテクチャは、特にこの10年で大きくその知識体系が進化した領域と言えます。以前からもエンタープライズアーキテクチャ(EA)の中の1つの領域(ドメイン)として、ビジネスアーキテクチャも存在しました。

しかし、EA自体がITの組織やプラクティスから生まれてきた経緯もあり、ビジネスアーキテクチャ領域がビジネスや業務の視点からみて十分なものではなかったと言え、ビジネス観点から改めて体系化されてきました。

ビジネスアーキテクチャについての概要は、本連載の過去の記事である「戦略と実行の橋渡し、ビジネスアーキテクチャの役割――デジタル時代を生き抜く、企業の新しい羅針盤」で紹介されているので、そちらを参照してください。

現在のIIBAが提供しているBABOKR(Business Analysis Body of Knowledge)におけるビジネスアナリシスのスコープは、プロジェクト以前の企画を行うところからプロジェクトなどの活動、およびビジネス運用の活動全体を含めているため、ビジネスアーキテクチャやビジネスアーキテクトの役割は、このプロジェクト形成以前からビジネスの構造をデザインする領域で活躍するビジネスアナリストの、1つの役割モデルとも言えます。

ただ、グローバルにみて、ビジネスアーキテクトとビジネスアナリストの両方の役割を持つ企業の場合は、ビジネスアナリストはプロジェクトなどの施策の実行段階で活躍する役割として定義し、ビジネスアーキテクトと役割を分離しているケースもよく見られます。

ビジネスアーキテクチャとして整理されているフレームワークでは、バリューストリーム(ハイレベルな価値ベースの業務プロセス)、ビジネスケイパビリティ、情報などの各ビジネスアーキテクチャの要素と各要素の相互関係をモデルとして表現し、体系的にマネジメントすることを重視しています。そこでは要求を展開する概念は十分描かれているとは言えません。

実際のトランスフォーメーション施策として実行する際には、将来像のToBeモデルと現状とのギャップを解消して将来像を実現するための要求事項を整理する必要があります。これは、ビジネスアナリシスのフレームワークで重要視され、知識体系化されている領域です。

つまり、トランスフォーメーション活動を企画するためには、事業全体視点からToBeモデルを描き、その上りざまを考えてロードマップを描き、その過程で実現していく要求事項を抽出し、それを実現するためのソリューションのアーキテクチャをデザインしていくという一連の活動を実施しなければなりません。そのために、ビジネスアーキテクトの領域とビジネスアナリシスの領域がシームレスにつながり、活動および成果物として統合されている必要があるのです。

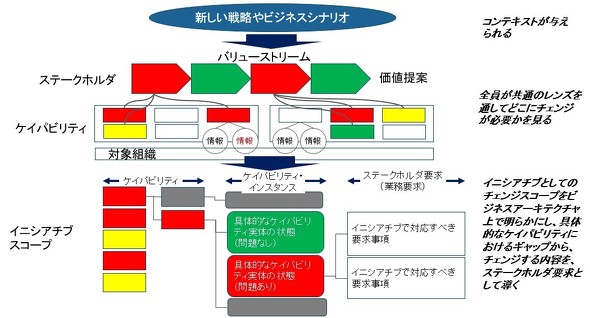

これを表したものが図-3になります。具体的な情報は省いてありますが、図-1で示した左側の活動を、どのようにつなげれば俊敏に実行できるかを示しています。

私たちは、新しいビジネスや戦略のアイデアや方針またはそれがもたらすビジネスモデルの変化に対し、それがビジネスアーキテクチャにどう影響するかを、先に特定します。通常は、まず顧客に価値を届けるプロセスであるバリューストリームにどのような影響があるか、具体的にはどのバリューストリームステージが戦略や方針に対して問題を抱えているかを、ヒートマップなどの技法を使って分類します。

次に、問題があるバリューストリームステージで使用されるビジネスケイパビリティや情報のどこに問題があるかを、同様にヒートマップ技法などで分析します。

こうしたビジネスアーキテクチャレベルでのギャップ分析を踏まえ、ToBeのビジネスケイパビリティレベルを実現するために必要なことを、ステークホルダ要求(または業務要求)として洗い出します。それをデジタルやITで実装する場合は、テクニカルなソリューション要求として展開することで、プロジェクトやプログラムで実行すべきワークが何であるかが明らかになります。

そして、そのソリューション要求を実現するために、情報システムの機能や技術プラットフォームのどこにギャップがあるかを特定し、ソリューションのアーキテクチャがデザインされることになります。

私たちは、ビジネスのアーキテクチャと情報システムのアーキテクチャを紐づけて理解できていれば、新しい戦略や方針がどのように情報システムにインパクトがあるかを、俊敏に特定し分析することができるのです。

これまで見てきたとおり、ビジネスアーキテクチャとビジネスアーキテクトの役割は、ビジネスやデジタルトランスフォーメーションをアジャイルに企画し実行して成果を実現するための、中心的なプラクティスと言えます。

IIBA日本支部でもビジネスアーキテクチャギルドやロジャー・バールトン氏のビジネスアーキテクチャのフレームワークなどを紹介し、勉強会も開催しています。関心を持ったら、是非活動に参加してみてはいかがでしょうか。

著者プロフィール:塩田宏治

株式会社クリエビジョン代表取締役

IIBA認定CBAP(R) (Certified Business Analysis Professional)

Open Group認定TOGAF(R) Enterprise Architecture Practitioner (TOGAFR10)

Open Group認定TOGAF(R) Business Architecture Foundation

米国PMI認定PgMP(R)(Program Management Professional)

米国PMI認定PMP(R)(Project Management Professional)

Scaled Agile認定SAFe(R) SPC(SAFeR Practice Consultant)

【略歴】

- NTTデータ、ソニーを経て、独立。プロジェクトはモノを作るだけの活動ではなく顧客とビジネスの価値を生み出すチェンジ活動であるという信念のもと、プログラムマネジメント、ビジネスアナリシス、ビジネスアーキテクチャやエンタープライズアーキテクチャ、エンタープライズアジャイルなどの専門領域の経験と知識・スキルを活用し、顧客のビジネスおよび組織のトランスフォーメーション活動を支援し続けています。

- IIBA日本支部理事

- Issa日本支部アドバイザリーボード

- 経済産業省 ビジネスアーキテクチャ人材の育成に関するタスクフォース 委員

- 北海道大学非常勤講師

(株)クリエビジョンのサイトからビジネスアーキテクチャの紹介をしています

ロジャー・バールトン氏の「ビジネスアーキテクチャ」日本語版が近日中に出版されます。

関連記事

- ビジネスルールと意思決定の自動化

- ビジネスプロセスマネジメントのこれまでとこれから

- ビジネスアナリシスは誰もが使える思考と行動の基盤――ビジネスアナリシスの原点は日常生活の中にある

- 重要な経営課題を デジタルで解決するために――ビジネスアナリスト(BA)ならデジタルを活用した解決案を提案できる

- DX推進・DX人材育成手段としてのビジネスアナリシス実践例

- 日本で生まれたBA方法論 RDRA

- 日本で生まれたビジネスアナリシス方法論:GUTSY-4

- 日本で生まれたBA方法論 匠Method

- ビジネスアナリストの人材育成

- 要件定義をツールで行なう:ビジネスアナリシスツールの紹介

- 戦略と実行の橋渡し、ビジネスアーキテクチャの役割――デジタル時代を生き抜く、企業の新しい羅針盤

- プロダクトオーナーシップ とは:POA入門

- データードリブン経営へ向けて:BDA入門

- アジャイルとビジネスアナリシス

- ビジネスアナリシスの知識体系BABOKガイドとは(後編)

- ビジネスアナリシスの知識体系BABOKガイドとは(前編)

- なぜDXにおいてビジネスアナリシスが必要なのか

- アイデアとソフトウェアが世界を変えるデジタルの時代こそIT部門が活躍すべきとき――IIBA日本支部代表理事 寺嶋一郎氏

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- 「頑張りすぎるリーダー」ほどチームを停滞させる? 「自己犠牲」が主体性を奪うメカニズムとは

- 定年後の給料が4割減……40・50代が知らないと地獄を見る“再雇用の残酷すぎる現実”

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- 絵画の傾きを皆で調整するな! 鳥瞰力で推進するリーダー - 村田製作所 楠本氏

- 第47回:孫正義氏から怒られて気がついた、経営幹部が果たすべき本当の役割とは

- 日本の現場人材、2040年に260万人不足の試算 フィジカルAIで代替できるか

- これも詐欺? セキュリティ導入時に起きる悲劇をなくせ──「登録セキスペ」で地方・中小企業を救うIPA

- 万博施設を遠隔で解体、無人重機の活躍を未体験記者がリポート 閉幕から4カ月

- 五輪ゴールラインで1秒間に4万枚の画像撮影 公式記録を担う時計のオメガ、タイム計測も

- トヨタと日産が1月の中国新車販売プラス 日産はファーウェイ技術採用のガソリン車が好調

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授