ビジネスリレーションシップ・マネジメントでビジネスアナリシス・コンピテンシーを強化する:ビジネスとITを繋ぐビジネスアナリシスを知ろう!(1/2 ページ)

さまざまな組織でビジネスリレーションシップ・マネジメントの活動が推進されているが、それは、ステークホルダとのパートナーシップを強化し、組織的文化を作り、価値実現を推進するビジネスリレーションシップ・マネジメント能力の向上で、より高度なビジネスアナリシス活動を実践するための試みだ。

第2回:ビジネスアナリシスの知識体系BABOKガイドとは(前編)

第3回:ビジネスアナリシスの知識体系BABOKガイドとは(後編)

第7回:戦略と実行の橋渡し、ビジネスアーキテクチャの役割――デジタル時代を生き抜く、企業の新しい羅針盤

第8回:要件定義をツールで行なう:ビジネスアナリシスツールの紹介

第11回:日本で生まれたビジネスアナリシス方法論:GUTSY-4

第13回:DX推進・DX人材育成手段としてのビジネスアナリシス実践例

第14回:重要な経営課題を デジタルで解決するために――ビジネスアナリスト(BA)ならデジタルを活用した解決案を提案できる

第15回:ビジネスアナリシスは誰もが使える思考と行動の基盤――ビジネスアナリシスの原点は日常生活の中にある

第18回:ビジネスアーキテクチャで変革のビジネスアジリティを実現する

第19回目は「ビジネスリレーションシップ・マネジメントでビジネスアナリシス・コンピテンシーを強化する」です。

近年のデジタルやビジネスのトランスフォーメーション活動は、従来の部門やプロダクトグループや特定事業に閉じた改善活動や改革活動よりも、複雑さを増してきています。

例えば、新しい革新的な技術の適用と変化への対応、部門や事業を超えた業務やシステムの再構成、従来にはなかった多様なステークホルダの巻き込みなどです。

デジタルやITを用いてソリューションを提供している開発組織は、従来の提示された要求に基づき、QCDを担保して良いモノづくりをすることが主たる業務だった時代から、よりビジネス価値を創出すること自体へ貢献することが求められるようになってきています。

ビジネスアナリシスは、まさにこうしたステークホルダのニーズに対してソリューションを提供するチェンジ活動を推進し、価値を創出する役割です。しかし、ビジネス環境の不確実性が高く速いスピードで変化し続ける中で、顧客やユーザが自らのニーズを理解して明確な要求を提示しにくい時代になっており、何をすれば価値を生み出すことができるのか自体が分からなくなってきています。

多くの人が感じているとおりですが、そうした環境変化の中で、論理的に問題を分析するアプローチからデザイン思考アプローチのビジネスアナリシス活動が増えてきています。また、アジャイル型のビジネスアナリシス活動としてのプロダクトマネジメントやプロダクトオーナーシップアナリシスも重要なアプローチになってきています。

しかしそうしたアプローチを導入するだけでは十分な効果は得られず、開発組織はより根本的な問題を先んじてまたは同時並行で解決する必要があります。

開発組織は、ビジネスパートナーが新しいビジネスの戦略や改革施策を検討する初期の段階から協業できているでしょうか? これこそが重要な課題であり、それはビジネス(業務)組織と開発組織とのパートナーシップの問題です。

開発部門は単独で活動するわけではなく、外部顧客または組織内の顧客としてのビジネスパートナーのために価値を創出し、どのようにコラボレーションして価値創造できるかが重要になってきます。

こうした問題を解決するには、さまざまな組織でビジネスリレーションシップ・マネジメントの活動が推進されています。それは、ステークホルダとのパートナーシップを強化し、そうした組織的文化を作り、そして価値実現を推進するビジネスリレーションシップ・マネジメント能力の向上とリレーションシップの成熟度の向上であり、より高度なビジネスアナリシス活動を実践するための試みと言えます。

BABOKR(Business Analysis Body of Knowledge)では、ステークホルダエンゲージメントや基礎コンピテンシーの人間関係構築の重要性について触れられていますが、開発組織としてビジネス価値創出のレベルをあげて戦略的なパートナーシップ構築を行うための具体的なフレームまでは与えてくれていません。こうした領域がビジネスリレーションシップ・マネジメント(以下BRM)として整理されており、米国のNPOであるBRM Instituteが知識体系化しています。日本語のガイドブックもアマゾンで販売されているので、参考にしてもよいかと思います。

パートナーシップを強化する

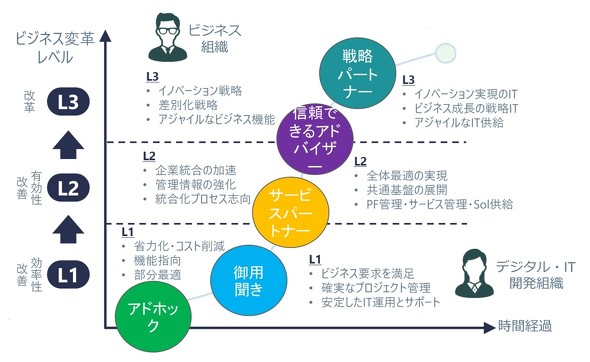

開発組織とビジネス組織との間のパートナーシップの強さは、BRM成熟度モデルとして表現されています(図-1)。ビジネス組織と開発組織は、共に高いレベルのビジネス変革を実現するよう活動の成熟度をあげていきますが、両者がより高いレベルでの協業を行うためには、より成熟したリレーションシップを必要とします。

ある程度のポジティブな信頼関係が認められるのは、決められたスコープやサービスレベルで確実にサービスを提供できるサービスパートナーレベルからです。テクノロジーに関しては完全に信頼を得ている「信頼できるアドバイザー」、両組織でビジネス成果に対して共有された責任を持つ「戦略パートナー」へと成熟度があがっていくにつれて、パートナーシップも成熟していきます。

近年のデジタルトランスフォーメーションのような非連続なビジネスや業務の改革に取り組むにあたり、高い不確実性と不透明さの中でデジタルやIT技術を用いてビジネス成果を達成するためには、両組織が戦略パートナーとして、ワンチームで協業活動を行うことが求められています。

パートナーシップの構築は、待っていても向上しませんし、1日にして達成できるものでもありません。私たちは意思をもって、ビジネス組織と開発組織の間での、目指すべきリレーションシップ成熟度、そこにおける具体的な関係性とオペレーションモデル、そこにたどり着くためのアクションとロードマップを描き、両組織において合同で進めていく必要があります。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ITmedia エグゼクティブのご案内

「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。

入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。

ぜひこの機会にお申し込みください。

入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。

【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上

アクセストップ10

- 「頑張りすぎるリーダー」ほどチームを停滞させる? 「自己犠牲」が主体性を奪うメカニズムとは

- 定年後の給料が4割減……40・50代が知らないと地獄を見る“再雇用の残酷すぎる現実”

- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進

- 絵画の傾きを皆で調整するな! 鳥瞰力で推進するリーダー - 村田製作所 楠本氏

- 第47回:孫正義氏から怒られて気がついた、経営幹部が果たすべき本当の役割とは

- 日本の現場人材、2040年に260万人不足の試算 フィジカルAIで代替できるか

- これも詐欺? セキュリティ導入時に起きる悲劇をなくせ──「登録セキスペ」で地方・中小企業を救うIPA

- 万博施設を遠隔で解体、無人重機の活躍を未体験記者がリポート 閉幕から4カ月

- 五輪ゴールラインで1秒間に4万枚の画像撮影 公式記録を担う時計のオメガ、タイム計測も

- トヨタと日産が1月の中国新車販売プラス 日産はファーウェイ技術採用のガソリン車が好調

アドバイザリーボード

早稲田大学商学学術院教授

根来龍之

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

小尾敏夫

株式会社CEAFOM 代表取締役社長

郡山史郎

株式会社プロシード 代表取締役

西野弘

明治学院大学 経済学部准教授